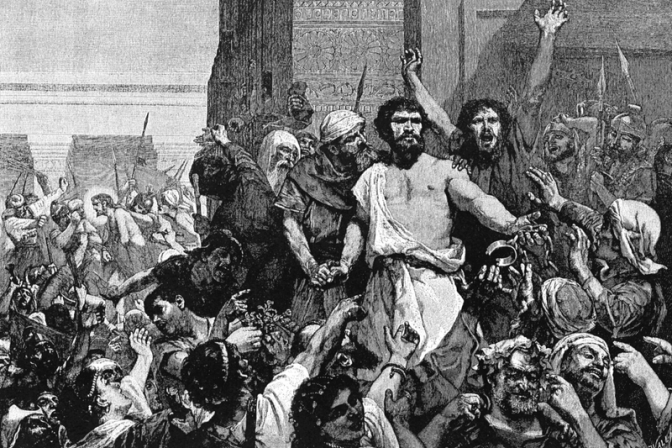

この小説は、スウェーデンの作家ペール・ラーゲルクヴィストが1950年に書いたもので、出版されると、たちまちベストセラーとなり、ラーゲルクヴィストは翌年、ノーベル文学賞を受賞した。内容は、民衆の扇動によってキリストの代わりに釈放された盗賊バラバの半生を描いたものであり、信仰を求めつつも何も信じることができない現代人の苦悩を鮮やかに描き出したことで高く評価されている。

ペール・ラーゲルクヴィストの生涯

ラーゲルクヴィストは1891年、南スウェーデンの小都市ベクショーの駅長の子として生まれた。1912年ウプサラ大学を卒業すると、翌年はパリに留学した。彼は早くから近代美術、特にフランスの絵画に魅了され、詩よりも早く絵画の技法の影響を受けたといわれる。処女詩集『モチーフ』で早くも才能を現し、セザンヌ、ゴッホを短く美しい言葉で表現した。近代の詩人たちが開拓し、完成させた技術的な詩の後に、ラーゲルクヴィストは叙情的な詩を完成させたのであった。やがて第1次世界大戦が勃発すると、戦渦に衝撃を受けた彼は1915年に短編『鉄と人間』を発表。戦争の残虐性を世に問うたのである。

戦後は劇作家として脚光を浴びた。1920~30年の間、南フランスで過ごし、33年にはエジプト、パレスチナを旅行した。後年『バラバ』において地理や風景が生き生きと描かれているのは、この旅の収穫であろう。この10年間は彼の筆が最も進んだ時期で、多くの作品が生み出された。さらに30~40年代は円熟期といえる時代で、この時期に出された優れた作品が評価され、ノーベル文学賞候補に挙げられるようになったのは48年ごろといわれている。そして50年、代表作となる『バラバ』を発表。大反響を起こした。51年にノーベル文学賞を受賞した後も執筆活動は衰えず、作品を生み続け、67年の『マリアンヌ』が最後の作品となった。74年7月11日死去。83歳であった。スウェーデンの新聞は、多くの紙面を割いて彼の死を悼んだ。

『バラバ』のあらすじ

『バラバ』は珍しく文中に章立ても小見出しもなく、始めから終わりまで流れるように美しい文体で物語が語られていく。しかし内容は大きく3部に分けられている。

第1部は、ゴルゴタの丘の出来事からバラバが山賊に戻るまで。ここにはキリストと出会って信仰を持つ兎唇(みつくち、上唇の中央が先天的に縦に割けていること)の女が副主人公として登場するが、彼女の殉教の死は感動的である。

第2部は、彼がローマ人の鉱山奴隷として生き地獄にあえぎながら、キリスト教信者であるサハクと親交を持つに至るまで。ここでもサハクは副主人公として純粋な信仰者の姿を見せるが、彼も殉教の死を遂げる。

第3部は、3度死を免れたバラバが、ローマにおけるキリスト教迫害の犠牲となって磔刑に処されるまで。バラバは最後に謎のような言葉を残して死ぬ。この言葉については後年までさまざまな推測がなされ、ある人は「ラーゲルクヴィストはわざわざ後世の人に問題を提示したのだ」と言った。

『バラバ』の見どころ

<第1部>

もうバラバは思うようにどこへでも行けたのだ。いっさいは終わったのだから。そして太陽はまた照り輝き、すべては平素のままであった。彼(イエス・キリスト)が死んだのでちょっとのあいだ、暗くなっただけであった。

そう、彼は立ち去ろうとした。立ち去ろうとしたことは明らかだった。ここに止(とどま)っている理由はもう何もなかった。(10~11ページ)

それから彼女(兎唇女)は、神の子に会ったときのことを思い出した。なんと彼は優しかったことかと。いままで彼女に対してこんなに優しくしてくれた者はなかった。(中略)けれども、彼女が路傍のほこりのなかにひざまずいていると、彼がふりむいて彼女のいる場所までもどったそのとき、そのときに彼がいったあのことは、妙なことだった。じつに妙なことだった。

――おまえもわたしの奇跡がほしいのかい、と彼はたずねたのだ。

――いいえ、そうではございません。わたし、お通りを見ていただけなんです。

すると、彼は優しく、それでいてあわれみっぽく彼女をながめ、ほおをなで口に触れたけれども、何の変わったことも起こらなかった。すると、彼はこう言った。おまえはわたしの証しをたてるのだよ、と。不思議なことではないか。それはどういう意味だったのか?

(中略)こんなふうに、彼女はいろいろのことを考えていた。彼が彼女に話しかけたときの彼の目つきや、口の上をなでたときの彼の手の匂いのことなど・・・彼女は目をぱっちり開けていた。星が両眼に映っていた。そして空を長くながめているとますます星の数が多くなってくるのは、いかにも不思議だと思った。(41~43ページ)

ふとっちょはバラバがどうしたのかわからなかったし、何も合点がいかなかった。といって、たずねる勇気もなかった。そっとしておくのが一番いいので、バラバもおそらくそれを望んでいたことであろう。何をいっても彼はひとことも返事しないほどだった。たまに幕のうしろをそっとのぞいてみると、彼は横になって天井をみつめていた。(66ページ)

兎唇女は裁かれると、町からすこし南にあった石刑仕置場の穴へ連れられていった。(中略)忠実な律法士はついにがまんしきれなくなり、かがんで自ら大きいとがった石塊を取りあげると、老いの力をいっぱいこめてそれを兎唇女に投げつけた。石塊はたしかに命中した。女はよろめいて、その細い両腕を絶望的にさしあげた。群衆はわぁーと満足の喚声をあげ、律法士はいかにも満足げに、自分のしわざをのぞきこんで見た。バラバは半歩彼に近寄り、外套をちょっともちあげたかと見るや、非常な熟練を思わせる動作で、その男に短刀を突き刺した。それはあまりの早業であったので、だれも気づかなかった。そのはずで人たちはみんな、受刑者に石を投げつけることに心を奪われていたのである。

バラバは穴のあたりまでかき分けて進んだ。穴のなかをのぞくと兎唇女は両手をのばして数歩前へよろめいて叫んだ《あのおかたがいらっした! いらっした! 見えるわ! 見えるわ!》・・・そうして彼女はばったりひざまずいたが、それはまるでだれかの外套のはしを握っているようであった。そして鼻声で叫んだ。

――主よ、わたしにはどうしてあなたさまの証しをたてることができましょうか? お許しください、許して・・・

それから彼女は血みどろの石塊の上にがっくりとくずれるように倒れて息たえてしまった。

いっさいがすんでしまったとき、群衆のあいだに一人の男が倒れて死んでいるのを間近かのひとびとが発見したが、同時に一人の男がぶどう畑の間を飛ぶように駆け出し、キデロン谷のほうへ橄欖樹(かんらんじゅ)の森のなかに消えてしまった。数人の番兵がその男のあとを追ったが、ついに見つけることができなかった。彼は大地に吸い込まれてしまったようだった。(80〜82ページ)

<第2部>

ゴルゴタ・・・ゴルゴタ・・・救世主が十字架の上でおかくれになったこと、そのときに起こった大きな奇跡のことなど、いく度彼は聞いたことか。とにかく彼にはそれほどなじみ深いものに、こんな奇妙な耳なれない名前がついている。彼はバラバに、引き裂かれたあとの寺院の幕を見たか、とたずねた。それに山も裂けたではないか、おまえはあの時ちょうどそこにいたのだから、それを見たに違いなかろう?

バラバは、それは見なかったけれどもそんなことがあったかもしれない、と答えた。(102~103ページ)

――わたくしには神はないんで、とバラバはやっと、聞こえるか聞こえないぐらいの低い声で答えた。しかしサハクもローマ人もそれを聞いた。そしてサハクが絶望と苦痛とバラバの不可解な言葉に対する驚きとにみちたまなざしで、バラバのほうをみつめたので、バラバはサハクの視線が自分の体のいちばん奥まで突き通ったような気がした。

(中略)衛兵の来るのを待っている間、総督はバラバのほうへ歩み寄り、その奴隷鑑札を裏返し、自分の小刀を引き抜くと、その先で鑑札の《クリストス・イエースース》を十文字に抹殺した。――おまえはとにかくこれを信心していないのだから、不必要だ、と彼はいった。(132〜135ページ)

刑場の丘は町はずれの小さい丘陵で、ふもとのほうはあちらこちら灌木(かんぼく)や叢林(そうりん)に囲まれていた。その繁みのうしろに赦免されたバラバが立っていた。彼と磔刑(はりつけ)の役人のほかには、だれひとりとしてそこにはいなかった。だれもサハクの死を目撃することなどに頓着するものはなかった。

(中略)いまは再び春であった。ちょうど二人が坑内から地上へ出てきて、サハクがひざまずいて《主がおいでになったのだ!》と絶叫したあの時と同じような。大地はあおあおとして、刑場でさえ草花でいっぱいになっていた。(中略)サハクの全身にハエがとまったが、彼はハエが飛び逃げるほどにも自分の体を動かすことができなかった。いや、サハクの死にはなんの偉大なものも感激的なものもなかった。だから、バラバがこれほどまでに感動したことは、実をいえば不思議なことであった。(中略)そして万事が終わったことを知ると、バラバは長大息して、祈るかのようにひざまずいた。

(中略)バラバはなるほどひざまずいてはいたが、実は祈っているのではなかったのだ。彼には祈る神はなかったのだから。彼はただしばらくそこにひざまずいていただけである。それから彼は荒れ果てた白ひげの顔を手に埋めて泣いた。(137〜139ページ)

<第3部>

やがて彼らは磔刑にされるために連れ出された。彼らは二人ずつ鎖でつながれたが、人数がはんぱだったので、バラバは列のしんがりに、だれともつながれないで歩いていった。偶然にそうなったのである。(中略)だが、磔刑者たちはしじゅう、たがいに慰めと希望とをもって言葉を交わしていた。しかしバラバとはだれも話さなかった。

薄暮になったころ、見物人はもう立ちつづけるのにあきて立ち去ってしまっていた。それに彼らはもう死んでしまっていた。バラバだけは、まだひとり生き残ってぶらさがっていた。死が、あれほどまでに怖れつづけてきた死が近いと感じたとき、彼は暗闇のなかへ、まるでそれに話しかけるかのようにいった。

――おまえさんに委せるよ、おれの魂を。

そして彼は息たえた。(164~165ページ)

■ ペール・ラーゲルクヴィスト著、尾崎義訳『バラバ』(岩波書店 / 岩波文庫、1975年)

◇

栗栖ひろみ(くりす・ひろみ)

1942年東京生まれ。早稲田大学夜間部卒業。80〜82年『少年少女信仰偉人伝・全8巻』(日本教会新報社)、82〜83年『信仰に生きた人たち・全8巻

』(ニューライフ出版社)刊行。以後、伝記や評伝の執筆を続け、90年『医者ルカの物語

』(ロバ通信社)、2003年『愛の看護人―聖カミロの生涯

』(サンパウロ)など刊行。12年『猫おばさんのコーヒーショップ』で日本動物児童文学奨励賞を受賞。15年より、クリスチャントゥデイに中・高生向けの信仰偉人伝のWeb連載を始める。その他雑誌の連載もあり。