これは「嘘(うそ)」をめぐる物語である。監督は西川美和。「蛇イチゴ」「ゆれる」「ディア・ドクター」「夢売るふたり」・・・。彼女のフィルモグラフィーをたどれば、どの映画も「嘘」をめぐる物語であることが分かる。今回は、自分が嘘をついていることを隠したまま生きる男の物語である。

遅咲きのベストセラー作家となった主人公。売れない時から支えてくれた妻が、いつものように彼の髪の毛を切ってくれている。その2人のやりとりはどこか「ひりひり」する。とげとげしいというか、どこかかみ合っていないというか、見ている者にとってはこれ以上ない違和感を抱かせるオープニングとなっている。

そして物語は開始十数分で急転する。妻が旧友とバスの旅に出て、そのまま事故死してしまうのである。しかも主人公は奥さんがいないことを幸いに、愛人との一夜を過ごしていたのである。警察からの電話で事情を知った彼は事故現場へ急行する。愛人は事態を知り、自分を責める。「自分たちのせいで奥さんは・・・」と泣きじゃくる。そういった感情を一切閉じ込めて、彼は「愛する妻を突然失った夫」を演じなければならなくなってしまった。

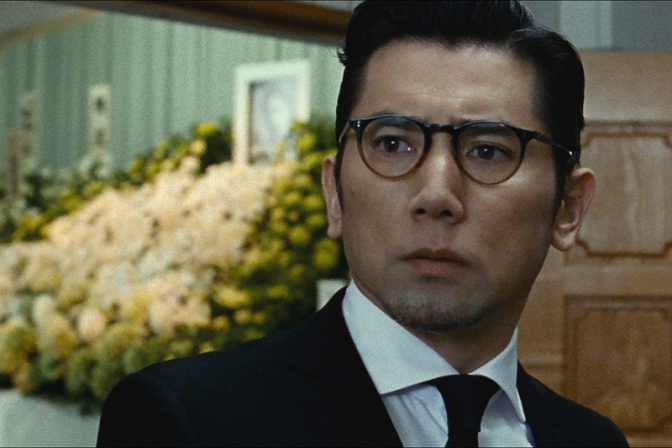

葬式では、人々の涙を誘うような言葉を巧みに用いて、悲劇の主人公を演じる。バス会社との交渉では、怒りにまかせて詰め寄ろうとする遺族をなだめる。それでいて、怒りをコントロールするさまをメディアの前で見せつける。全てが計算し尽くされた中で、彼は自分の「嘘」を隠しながら、それを懐に抱きながら、その後の人生を生きることになるのであった。

一方、彼と対照的な生き方をする一家が登場する。妻の親友の夫で、同じくこの事故の遺族となった男性とその子どもたちである。特にこの男性は何事にもストレートで、全く裏表がない。そんな彼が仕事の関係で子どもたちの面倒を見られなくなったことから、主人公が「主夫」として子どもたちの世話を買って出ることになる。これは主人公にとっての贖罪(しょくざい)であろう。また、抱えている嘘の毒気を中和してくれる作用も期待してのことであろう。

いつしか彼は、主夫業に没頭し、本当に子どもたちやこの一家を愛(いと)おしく感じるようになっていく。しかし隠し持った嘘は、決して彼を見逃してはくれない。最も残酷で最もインパクトのある出来事が彼を襲う。「お前は嘘の上塗りをしているだけだ」という冷徹なメッセージが突然浮かび上がってくるのである。このシーンは、思わず見ている側もうめき声を上げてしまう・・・。

人は誰しもある程度の「内の顔」と「外の顔」を使い分ける。そうやってウチとソトとの乖離(かいり)を少なからず感じながら生きている。特に人前で「先生」と呼ばれる立場にある者は、このズレを意識することが多々あるだろう。私は牧師だが、映画を見ていて自分の説教についてあらためて考えさせられた。自分は裏表のないキリスト者であるか? そういう説教を語っているか? と考えさせられた。

「神はこう語られます!」と大上段に語ることはあまりないが、いつも説教のポイントを抽出するときに、「自分にそれができるか」と問うことにしている。なぜなら、格好よく正しいことを伝えたとしても、自分がそれをすることができなければ、やはり嘘をついてしまうことになるからである。しかし、格好よくまとめたいという誘惑が無いわけではない。「こう言えば、ここでこういう話で感動を生み出せば・・・」。そう考えるとき、自分が体験していなかったり、自分は到底こんなことはできない、と思っていたりすることを声高に語りたくなる衝動がやって来る。

そういう意味で、この主人公の愚かしいまでの葛藤や悶絶(もんぜつ)ぶりは、決して他人事ではない。私たちがこの社会で生きていくために、少なからず受け入れる「処世術」の1つである。だからこそ、映画として展開する物語以上に私たちの心に迫ってくるのだろう。映画の奥深くから発せられるメッセージは、これである。

「あなたは正直に生きてみたくないか?」

これに応じることは勇気がいる。自分の恥部をさらけ出すことにもなるからである。主人公であるなら、妻に隠れて不倫していたという事実であり、それを隠そうとして悲劇の夫を演じていたことである。

だが、もう1つ道があるようにも思えた。それは「正直に生きる」ことをもっと肯定的に捉えることである。つまり、最初から嘘のない生き方を心がけていくことで、自分の生き方と心情を一致させるよう努力することである。

見終わって、聖書の一節が浮かんできた。

「実に、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです」(ローマ10:10)

キリスト教世界では、内と外が一致していることが前提とされている。例えば、結婚式での誓約の言葉は、相手を愛していることの証拠として自らの告白以上のものはない、という前提に立つ。言葉にして言い表すことは内面の正確な反映である、という考え方である。そこには嘘が入り込む余地がない。

だが、果たして聖書の時代はそんな素直でストレートな人間ばかりだったのだろうか? 権謀術数の政治の世界は、世の東西を問わず存在していたであろうし、聖書の中にも嘘をついてしまう(例えば、アナニヤとサッピラのような)人物も登場する。決してパウロがローマ書で語っているような生き方を指針とする者ばかりではなかっただろう。

しかし、だからこそ聖書の言葉が書き残されたと捉えることができる。特に著者のパウロは「かつて私はキリストを迫害していた」と語り、そんな迫害する側であった者が今はこのキリストを伝えているのだ、と宣言している。

そう捉えるなら、内と外との葛藤を抱えた多くの人々が、このローマ書の言葉に出会うことで、自らを省み、新たに立ち上がっていったのであろう。

この映画も聖書の言葉も、同じことを私たちに訴えているように思える。それは、「人は嘘を抱えたまま生きることはしんどいことであり、長続きはしない」ということ。そして「どんなに恥ずかしくても、正直に自らの心情を吐露する中で、あなたは楽になれる」ということ。

ネタバレになるので、多くは語らないが、主人公はこの葛藤を抜け出る術を見いだす。その在り方は聖書的世界観とは異なるが、私たちを納得させるものである。少なくとも私にはそう思えた。なぜなら、自分の今までの生き方を「永(なが)い言い訳」だったと正直に言いきっているからである。

一方、聖書はもっと明確である。その葛藤をそのまま神の前に差し出せ、と語っている。人が心で信じていることをそのまま公に言い表すこと。その在り方を、天の父が受け入れ、私たちの人生を導いてくれると言う。その聖書的世界観は、多くの人々にとって慰めとなり励ましとなるのではないか、そう思う。

秋の夜長、見終った後に大人同士で語り合える秀作です!

■ 映画「永い言い訳」予告編

◇