監督のアレックス・ガーランドは、本作が監督としてのデビュー作だが、1996年に小説『ビーチ』を発表、2000年にはダニー・ボイル監督によって映画化された。そのほか「28日後・・・」、カズオ・イシグロの「わたしを離さないで」(2010年)の脚本を手掛けるなど、気鋭のフィルムメーカーだ。

今年3月、世界最高の囲碁棋士といわれている韓国のイ・セドル九段が、グーグル傘下の会社による人工知能「アルファ碁」との5番勝負で、1勝4敗で負け越したことは世界をかけめぐる大ニュースとなった。囲碁の歴史は3千年とも4千年ともいわれるが、中国、韓国の実力が伸び、もはや日本のトッププロも国際棋戦では全く歯が立たなくなって久しい。

その中でもアクロバティックな棋風で世界のトップ棋士さえ打つ手の意図が分からず負けてしまうというほどの圧倒的な強さを誇っていたのがイ・セドル九段、いわば囲碁数千年の歴史で最強といわれていた棋士がAIに惨敗してしまったのだ。このニュースを機に「AIが人間を超える?」「AIの進歩によって人間の仕事が奪われるのではないか?」というニュースをよく見るようになった。

「エクス・マキナ」は、“AIが知能と感情、自我を持つことはどのようなことなのか?”をテーマにしているという点で、非常にタイムリーな作品だ。しかし、同時にその裏テーマとして旧約聖書の創世記の物語があることを、この作品を見ている人は気付くだろう。

主人公はケイレブ、世界的な検索エンジンのIT企業ブルーブック社(もちろんモデルはグーグル社)に勤める26歳のエンジニアだ。社内の抽選に当たり、社長の別荘で1週間の特別休暇を過ごすことになる。社長にして天才プログラマーのネイサンが住む別荘は、素晴らしい大自然に囲まれ、地下に秘密のラボがあった。主人公はそこで、ネイサンがつくった人口知能を搭載した女性ロボットのテストを行うことになる。

世界で初めて知能を持った彼女の名前は「エヴァ」。このテストは「チューリングテスト」と呼ばれる。これは、コンピューター科学の父、天才数学者アラン・チューリングが1950年に考案したものだ。

本来のテストは、「試験者が(相手がどちらかを隠して)人間とコンピューターに対して質問を行い、見分けることができなければ『知能』を持ったと判断できる」というテストだ。フィリップ・K・ディックの『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』のSF小説を原作とした「ブレード・ランナー」でも描かれていたことを思い出す人もいるかもしれない。

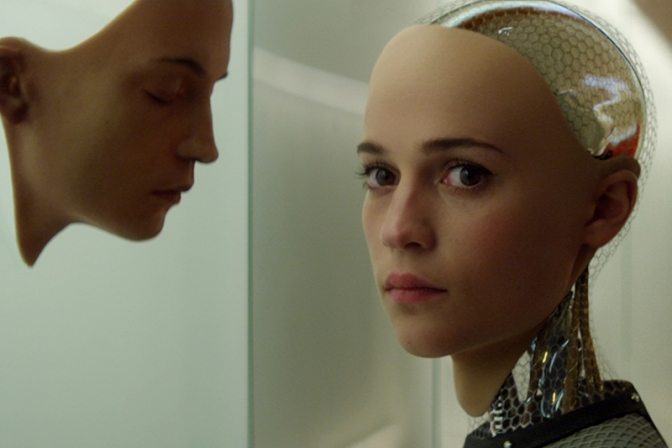

しかし、この映画では、試験官のケイレブが、ガラス越しにエヴァと毎日面談を行う。そして、面接を繰り返すうちに、彼女に心を惹かれていく。面談は次第に、恋愛感情も絡んだ心理戦のようになっていく。

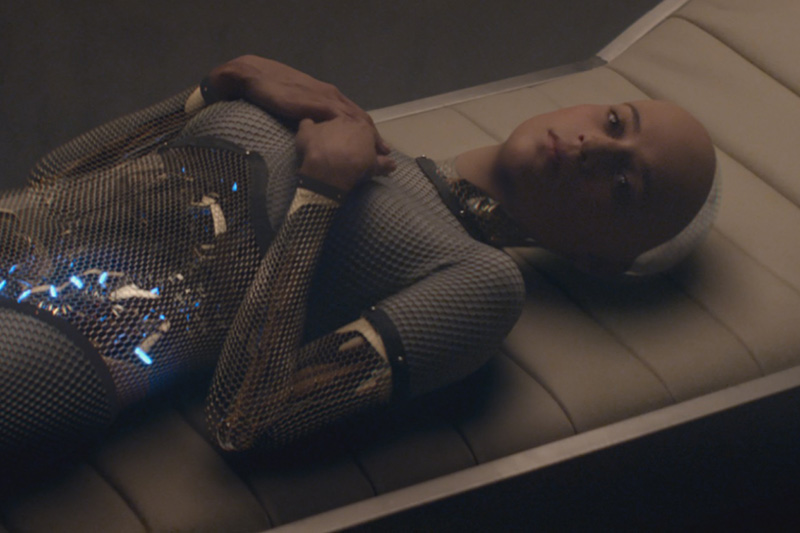

アカデミー賞の視覚効果賞を受賞した、AIを搭載した女性ロボットのスタイリッシュなボディの造形が面白い。そして、AIが感情を持ち、恋する女性のようになっていく不思議な様子を、アリシア・ヴィキャンデルがよく演じている。

ガラス越しに会話を続けるうちに、主人公ケイレブがエヴァに心を惹かれていく様子は、映画史上における恋愛映画の最高傑作の1つ「パリ・テキサス」(ヴィム・ヴェンダース監督)で主人公が、覗き小屋越しに妻と会話を交わし、愛を確かめようとするシーンを思い出させる。

しかし、相手はもちろんAIなのだ。果たしてAIは知能や感情を持ち得るのか。果たして人間とAIの間に愛は生まれるのか。しかし、中盤以降、この映画のもう1つのモチーフが、創世記のエデンの園の物語そのものであることに気付かされていく。

主人公は、エヴァの完成度に驚嘆し、造り主のネイサンに言う。「こんなAIを創造できるとは、人間ではなく神だ」。確かに、もし人間と同じ、いやそれ以上の存在である「知性」「感情」を持ったAIを作り出したら、人間は創世記の神のような「創造主」となるのかもしれない。

では、人間の「女」のような存在となったAIはその後、何を求め、何をしようとするのだろうか。

創世記では、エヴァは蛇にそそのかされ、男をけしかけ「知恵の実」を食べる。その結果、男と女はエデンの園から追放される。

ラストまで見終わったとき、実はこの映画のモチーフがその創世記であることが分かるだろう(ネタバレになるので、詳しくはぜひ劇場でご覧いただきたい)。ちなみに個人的には、人口知能でも女性はやっぱり怖いと、もてない男のわが身としていろいろ考えさせられてしまった(笑)。

ところで、AIの進化と未来への危惧を伝える記事をよく見るたびに、1つ新たな疑問が湧いてくる。AIが人間を超してさらにすごいスピードで進化したら、いつかは「神様」のようなものになるのだろうか。あるいはAIによって人類が滅ぼされたとき、キリスト教の「神様」は果たしてどうなるのだろうか。

実は、これは新しい問いではなく、2千年以上前のギリシャからあった概念だ。古代ギリシャの演劇では「デウス・エクス・マキナ」(機械仕掛けの神)という演出がよく行われたという。劇の内容が錯綜(さくそう)し、解決困難な局面に陥ったとき、絶対的な力を持つ存在(神)が現れ、混乱した状況に一石を投じて解決に導き、物語を収束させるという手法のことを指す(村上春樹の『ノルウェイの森』で、主人公と緑がそんな会話をしていたことを思い出す人もいるかもしれない)。

古くて、そして最も新しい問いなのだろう。いずれにしろ、私たちは近い将来AIが身近となり、存在論として向き合わざるを得ないときが来るのだろう。そんな時代を迎える1つの準備として、ご覧になられたらいかがだろう。

■ 映画「エクス・マキナ」予告編