前回まで、効率主義とそれを目指す管理監督が、保育施設の保育を硬直化させ、虐待やそれに類する行為を誘発している様子を考察しました。

さて、それでは今一度、「保育」とは一体何なのかという抜本的な問題に取り組みましょう。保育とは、一般的に「養護と教育が一体化したもの」とされます。下図は、その概念を示したものです。

ご覧いただけば分かる通り、生まれたばかりの子どもは何もできませんので、その生活の100パーセントを養護で保証します。しかし、月齢を経るに従って、徐々に自分ができることが増えてきますので、養護の割合が減っていきます。それと同時に、自分でできる力をどのように使えばよいかを教える支援が必要となり、その支援を「教育」と考えるわけです。

生まれたばかりの0歳児においては、ひたすら安心できる環境の維持に努めること、快適な身体状況を保つことが大切にされるべきです。首を動かせるか、つかむことができるか、お腹が減っていることを理解しているか、泣くことができるかなど、基本的な身体反応がチェックされるばかりです。

しかし、1歳を超えると、ハイハイだったのが、歩き、走るようになり、遊びもいろいろな玩具を自分の意思で選んだり、言葉を話したり、言うことを聞いたりできるようになります。こうなってくると、教育的な要素が必要となってきます。

食事のことを考えてみましょう。0歳児から1歳児までの間で考えれば、まずは、授乳からスタートします。そのうちに、白湯、ジュース、すりおろしのリンゴ、ゼリーなどの離乳食を始めていきます。最初は柔らかいものから始め、刻み食、そして普通食へと移行していきます。

その一方で食べ方も、「食べさせる」から、「手つかみ」「スプーン」「フォーク」「箸」というように進化していきます。一人一人の子どもの状況をしっかり把握して、順次ふさわしい養護を提供していきます。しっかりと発達に合った養護をしていけば、次第に「自分で」と、その子から意思表示がなされます。その進展状況に応じて養護を減らしていきます。これが教育です。

しかしながら、前回お話しした通り、こんなことをやっていたのでは、スケジュールが回せません。ですから、効率化が図られます。似たような発達段階の子を3、4人並べて、1人の保育士が給仕するというスタイルが一般的になってしまうのです。それでもスケジュールは待ってくれません。素直な子と、そうでない子が一目で分かってしまいますし、それに対していらいらしてしまうわけです。さらに、食事が済めば排泄、お昼寝の準備があります。もはや戦場です。

養護とは「養い護(まも)ること」であり、教育とは「教え育てること」です。これが一体化したものが保育です。保育は、「乳幼児を適切な環境の下で、健康・安全で安定感をもって活動できるように養護するとともに、その心身を健全に発達するように教育すること」と定義できます。

しかし、もう少し細かく見ていくと、「保育」という言葉に、さまざまな定義が与えられていることが分ってきます。特に、学校教育法と児童福祉法では扱いが違います。

学校教育法は、その第22条において、幼稚園の目的を「義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること」と定めています。その上で、満3歳以上の幼児に対する教育は、「学校」である幼稚園が担うとしています。もう少し補足すると、カリキュラムを編成して教育を行うのが、幼稚園でいうところの「保育」です。

これに対し児童福祉法は、その第24条において、「保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、(中略)当該児童を保育所において保育しなければならない」としています。この文面からは、保育は本来、家庭で行われるべきものだという前提があることが分かります。特に、共働きなどで保護者が不在の家庭の子どもを預かって、保護者による育児の代替を提供することを指して、「保育」としているわけです。ですから、保育所にはカリキュラムの編成権は認められていません。

さらに2006年からは、「小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供」を行う施設として、「認定こども園」という制度が発足しました。認定こども園は、その出自や理念に基づき、主に「幼保連携型」「幼稚園型」「保育所型」の3つの類型を選択できるとされています。しかし、ここでも「小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援」とは、具体的にどのようなものなのか、定義が曖昧なままなだれ込んでしまった感は否めません。

そもそも、学校教育法でも、幼児の負担を考えて、対象を満3歳以上とした上で、「義務教育及びその後の教育の基礎を培うもの」としています。その一方で、幼稚園教諭免許と保育士資格は、ほとんどの養成校では一度に取得可能です。そのため、養成校で教える保育論は、幼稚園教育に比重が極端に偏ってしまうという現象が起きてきました。結果、満3歳未満の幼児に対しても、自然とカリキュラムに基づいた「教育」が幅を効かせるようになってきたわけです。

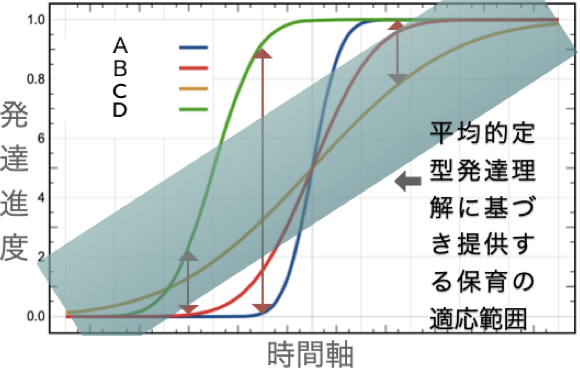

人間の成長というのは、個人差があることはご存じの通りです。下図は、同じ日に生まれた赤ちゃんの発達を模式的に示したものです。グレーの斜めの四角が定型発達に基づいて提供できる保育の範囲を示しています。

ご覧の通り、提供できる保育の枠から外れてしまう発達の早い子も、遅い子もいるわけです。

効率化されたシステムによって運営される保育施設では、この保育の枠から外れることは想定されません。ですので、対策はいかにして子どもたちをこの枠に収め続けるかということになり、結果、問題が生じるのです。

「園丁が植物の本性に従って、水や肥料をやり、日照や温度を配慮し、また剪定(せんてい)するように、教育者も子どもの本質に追随的に、その無傷の展開を保護し、助成するように働きかけなければならない」

「神的本質を有する子どもは不断に創造すべきもの」

そのように考えた幼児教育の祖フリードリッヒ・フレーベルの思想は、効率主義の下に切り捨てられてしまったといっても過言ではない現実が現出してしまっているのです。(続く)

◇