私たちは神の言葉に疑いを抱く自分を見て「自分には何と信仰がないのか!」と嘆く。神の言葉に疑いを抱く兄弟を見て「信仰のない人だ!」と言う。逆に、神の言葉を素直に信じられる人を見て「何と素晴らしい信仰なのか!」と驚嘆する。私たちは信仰があるかないかを、このように「疑い」を抱くかどうかで判断してしまう。

しかし、この判断は間違っている。なぜなら「疑い」は信仰があるために生じるからだ。「神の言葉」を信じようとするから「疑い」も生じる。信じようとしなければ、そもそも「疑い」など生じない。そのことは、信仰の父と呼ばれたアブラハムを見ればよく分かる。彼は、妻のサラが子どもを産むという「神の言葉」を信じようとしたから、真剣な「疑い」を抱いた。

「アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。『百歳の者に子どもが生まれようか。サラにしても、九十歳の女が子を産むことができようか』」(創世記17:17)

つまり、「神の言葉」に疑いを抱く自分を見て、「自分には何と信仰がないのか!」と思ってしまうのは誤りである。そうではなく、「神の言葉」を信じようとする信仰が健全に働いているから、真剣な「疑い」を抱いてしまう。ところが、多くの人はそうした信仰の事情を知らない。そのため、「疑い」を抱く自分を見て信仰がないと嘆いてしまう。

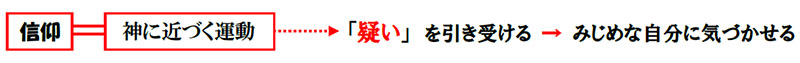

そこで今回のコラムは前回に引き続き、「信仰」について見ていきたい。題して、「信仰の働きは何?」である。信仰とは前回述べたように「神に近づく運動」であるが、その運動が開始されると一体何が起きるのだろう。「疑い」を生じさせることは述べたが、他にはどのようなことが起きるのだろう。そうした信仰の働きを丁寧に見てみたい。そうすれば健康な信仰の姿が分かるようになり、信仰への誤解も解消される。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。では、最初に前回のおさらいから始めよう。

前回のおさらい

人は神に似せて造られた。その神は三位一体の神で、互いが一つ思いで「結合」するという本質を持っている。この神の本質を「愛」という。「神は愛です」(Ⅰヨハネ4:16)。人は「愛」を本質とする神に似せて造られたので、神と「結合」しようとする「愛」が人の本質となった。その「愛」の衝動から、人の中心は「神に近づく運動」をする。それが「信仰」である。だから「信仰」のことを、「愛によって働く信仰」(ガラテヤ5:6)という。

つまり、人は神に似せて造られたときから「信仰」を持っていた。人は造られたときから神に完全に捕らえられていて、「神に近づく運動」である「信仰」を持っていた。従って、自分には「信仰」がないという発言をするなら、それは誤りである。

ところが、悪魔の仕業でアダムは罪を犯し、神との結びつきを失う「死」が入り込んでしまった。その結果、「神に近づく運動」をする信仰は神と結びつくことができなくなった。そうであっても、人の本質は「愛」であることに変わりはないので、「神に近づく運動」が止まることはなかった。しかし、そうなると「神に近づく運動」は神の代用を探すしかない。ここに偶像礼拝への旅が始まり、そのことですべての人が罪を犯すようになった。

「それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、全ての人たちに死が広がった。その結果、全ての人が罪を犯すようになった」(ローマ5:12、私訳、参照:福音の回復(34))

そこで神は、罪人となった私たちを助けようとされた。「この手に掴まりなさい」と「魂」に呼びかけられたのである。だから呼びかけに「応答」した者は神との結びつきを取り戻すことができ、「神に近づく運動」をする信仰は再びキリストを目指すことが可能となった。以上が前回のおさらいとなる。

では前回の話を踏まえ、神との結びつきを取り戻した「信仰」が、どのようにキリストに近づいていくのか、その働きを具体的に見ていくことにしよう。ただし、それを知るには、その働きを邪魔する勢力があることを先に知っておく必要がある。その勢力とは、言わずと知れた「罪」のことだ。その罪がどのように信仰の働きを邪魔するのか、その様子を先に押さえておこう。そうすれば、「神に近づく運動」をする信仰の働きも具体的に見えてくる。

反対勢力

信仰に反抗する「罪」を、「肉の思い」ともいう。「肉の思いは神に対して反抗するものだからです」(ローマ8:7)。それは、先に述べたように神との結びつきを失う「死」を通して人の中に住み着くようになった。なぜそうなったのか、もう少しその様子を述べておこう。

神との結びつきを失えば、人は神に愛されている自分が見えなくなる。そうなれば、言いようもない「不安」を覚える。それだけではない。無限なる神との結びつきを失えば、人は有限となり、土に帰るしかない。「あなたは、顔に汗を流して糧を得、ついに、あなたは土に帰る」(創世記3:19)。そうなれば、いつ訪れるか分からない肉体の死に「恐れ」を覚える。つまり、神との結びつきを失う「死」が入り込んだことで、人は「不安」と「恐れ」を抱くようになった。これを「死の恐怖」というが、人は一生涯「死の恐怖」の奴隷になったのである。「一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々」(ヘブル2:15)。

そうなると、人は「死の恐怖」から何としても逃れようと、藁にもすがる思いで見える安心をむさぼるようになる。人から良く思われる安心、お金を手にする安心、健康を手にする安心、快楽を手にする安心、そうした安心をむさぼることで「死の恐怖」から目を背けようとする。それを新たな神とし、それに仕えるようになる。こうした思いを「肉の思い」といい、これが私たちの「罪」となった。

すなわち、「死」がもたらした「とげ」「死の恐怖」が、そのまま人の「罪」になったのである。「死のとげは罪であり」(Ⅰコリント15:56)。人の中に「死」が君臨するようになったことで、人の中に「罪」が住み着き、人を支配するようになった。「それは、罪が死によって支配したように」(ローマ5:21)。こうして、人のうちには「神に近づく運動」をする本来の私とは別に、入り込んだ「死」によって、「罪」も住み着くようになった(参照:福音の回復(34))。

「もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのは、もはや私ではなくて、私のうちに住む罪です」(ローマ7:20)

この「罪」である「肉の思い」が、信仰の働きを邪魔してくる。そのため、人は心で「神に近づく運動」となる「神の律法」に仕えても、肉では「肉の思い」となる「罪の律法」に仕えてしまう。「ですから、この私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです」(ローマ7:25)。では、どのように「肉の思い」は信仰の働きを邪魔するのだろう。そのありさまは、こうなる。

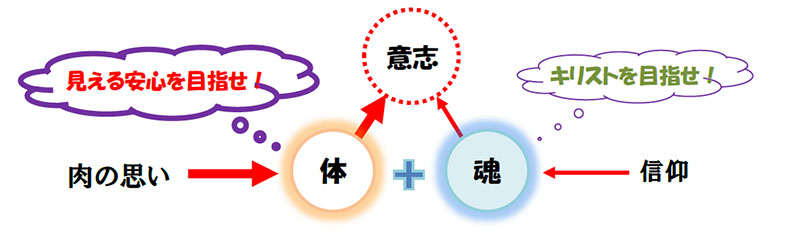

「肉の思い」は、見えるものに安心を求めさせる情報を、「体」を通して「意志」に上げてくる。それに対して「神の思い」を実行する信仰は、見えないキリストを目指させる情報を、「魂」を通して「意志」に上げてくる。そこで「意志」は、上げられた異なる情報を調整し、選択する。「心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えている」とは、そうしたありさまを言っている。ただし、人が暮らす世界は「死の恐怖」に支配されているので、「肉の思い」の上げる情報の方が信仰の上げる情報より断然優勢となる(参照:福音の回復(44))。

こうして、「肉の思い」は信仰の働きを邪魔する。「肉の思い」は強力なので、人の「意志」は「肉の思い」が発する罪の律法のとりこになる。

「私のからだの中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いをいどみ、私を、からだの中にある罪の律法のとりこにしているのを見いだすのです」(ローマ7:23)

そうであるから、「神に近づく運動」である信仰がキリストを目指すということは、そのまま「肉の思い」という罪との戦いを意味する(参照:福音の回復(55))。それで聖書は、次のように教えている。

「いっさいの重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競走を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい」(ヘブル12:1、2)

このように、人のうちには「肉の思い」と呼ばれる反対勢力が住み着いている。だから信仰はそれと戦うが、どう戦ってキリストを目指すというのだろう。どのように「神に近づく運動」を展開していくのだろうか。では、前置きはこれくらいにし、信仰の働きを見ていこう。

【信仰の働き】

(1)信じさせる働き

「神に近づく運動」をする信仰があっても、人の体は有限であるため、無限である神に近づくことなどできない。肉の目では神を見ることすらできない。神と人との間には、常に無限の距離がある。だから人が神に近づくには、神の側から引き寄せてもらうしかない。それでイエスは、次のように言われた。

「わたしを遣わした父が引き寄せられないかぎり、だれもわたしのところに来ることはできません」(ヨハネ6:44)

人は自らの努力で神に近づけると思っているが、そうはいかないのである。徳を積めば神に近づけると考えるが、それは現実をまったく知らない。私たちはちょうど、深い穴に落ちてしまった羊と同じである。この羊が穴から出るには、上から引き上げてもらうしかないように、私たちも神に引き上げてもらうしかない。それしか、神に近づける術はない。

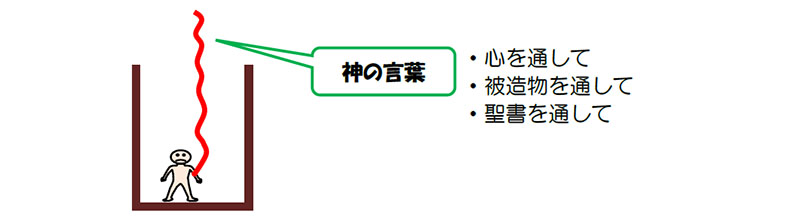

そこで神は、人の心に「神の言葉」を書き込み、「神の言葉」というロープを誰の上にも垂らしてくださった。「律法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています」(ローマ2:15)。被造物を通しても、神が垂らしたロープを知るようにされた。

「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです」(ローマ1:20)

さらに神は、聖書を通して「神の言葉」というロープを詳細に示された。こうして、「神の言葉」は太陽のように、誰の上にも輝いた。「天の父は、悪い人にも良い人にも太陽を上らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです」(マタイ5:45)。ゆえに、垂らされた「神の言葉」というロープに、人はしっかりと掴まればよい。そうすれば、あとは神が引き上げてくださる。これを、「神の言葉」を信じるという。すなわち、「神に近づく運動」である信仰は、「神の言葉」を信じさせる働きをする。それにより、神に近づけるようにする。

このように、私たちは有限の世界にいるので、人の側からでは無限である神に近づくことができない。神との間には無限の距離があるので、人は神に引き寄せてもらうしかない。それで神は、誰の上にも同じように「神の言葉」を輝かせ、それに人が掴まることで引き寄せられるようにしてくださった。そのため、「神に近づく運動」をする信仰は、「神の言葉」を受け取らせることに集中する。これを、「神の言葉」を信じさせるという。

このことから、人が神に近づけるのは「神の恵み」であって、そこには人の働きはまったくないことが分かる。人がすることは、ただ「神の恵み」を受け取るだけとなる。ところが、先述したように受け取ることに反対する勢力がある。それは「肉の思い」であり、「肉の思い」は「神の言葉」に対する「疑い」の情報を「意志」に上げ、信仰が「神の言葉」を信じさせようとすることに反抗する。そこで信仰は、そうした「疑い」を引き受ける働きに出る。

(2)疑いを引き受ける働き

アダムにあって、神との結びつきを失う「死」が入り込んで以来、「アダムにあってすべての人が死んでいるように」(Ⅰコリント15:22)、人は「死の恐怖」の奴隷となった。「一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々」(ヘブル2:15)。そうであっても、人の本質は変わらないので、人の中には神の律法に仕える「信仰」の自分と、「死の恐怖」の奴隷となって罪の律法に仕える自分とが一つ屋根の下で暮らすことになった。「ですから、この私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです」(ローマ7:25)。そうなると、「神の思い」を発信する「信仰」を支持する自分と、それに反抗する「肉の思い」を支持する自分とが争うしかない。

こうして、両者は人の「意志」の決定をめぐって争うようになった。信仰が「神の言葉」を信じさせようとすれば、「肉の思い」はこの世の知識や知恵を使って強烈に「疑い」をぶつけてきたのだ。さらには、「肉の思い」に仕える周りの人たちも争いに参戦し、「神の言葉」を信じようとすれば「疑い」をぶつけて迫害してきた。ならば信仰は、それに対してどう対抗するというのだろう。

こうした知識や知恵を使った「疑い」に対しては、同じように、この世の知識や知恵を使って戦えばよいと考える人は多い。だが、信仰はそのようなことはしない。というのも、この世の知識や知恵で「疑い」を排除しようとすれば、「神の言葉」の根拠を人の知識や知恵に依存させることになり、それは「神の言葉」を「人の言葉」にまで引き下げることを意味するからだ。そうなれば、それはもう「神の言葉」ではないので、そのようなことをして信じたとしても、神を知ることも近づくこともできない。「事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです」(Ⅰコリント1:21)。だから、信仰はそのような「争い」を指示するようなことはしない。

ところが、「肉の思い」は「神の言葉」を「人の言葉」にしたいので、反対に「争い」をするように仕掛けてくる。ぶつけた「疑い」に対して「赦(ゆる)せない」という思いを抱かせ、この世の知識や知恵で戦わせようとする。そうなれば、「肉の思い」はさらなる知識や知恵を使って「疑い」をぶつけることができ、終わりなき戦いへと向かわせる中、「神の言葉」を「人の言葉」にまで引き下げられる。まさしく「争い」にこそ、敵の策略がある。それで聖書は、そんな敵の策略に陥ることがないよう、何があっても争わないで赦すよう、繰り返し教えている。

「もしあなたがたが人を赦すなら、私もその人を赦します。私が何かを赦したのなら、私の赦したことは、あなたがたのために、キリストの御前で赦したのです。これは、私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではありません」(Ⅱコリント2:10、11)

ならば、「疑い」を引き受けるとはどういうことになるのだろう。それは「疑い」と争って勝つということではなく、「疑い」をぶつけてくる相手をそのまま受け入れ、それでも「神の言葉を信じます」とすることなのである。「肉の思い」に仕え、「疑い」をぶつけてくる罪深い自分と争うのではなく、また「肉の思い」に仕え迫害してくる者と争うのではなく、そうした反抗を忍び、それでも「神の言葉」を信じますとすることが「疑い」を引き受けるということになる。それで聖書は、次のように教えている。

「あなたがたは、罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それは、あなたがたの心が元気を失い、疲れ果ててしまわないためです」(ヘブル12:3)

このように、信仰は「疑い」を丸ごと引き受ける運動をする。そういう意味では、信仰は「疑い」を引き受ける「勇気」であり、「冒険」にほかならない。

しかし信仰が、争わないで、「疑い」を丸ごと引き受けるようと「意志」に訴えても、「肉の思い」の方が強いので、そう簡単にはいかない。ここに、信仰の次なる働きが見えてくる。それは、どうにもならない「みじめな自分」に気づかせることである。

(3)みじめな自分に気づかせる働き

信仰は争うのではなく、「疑い」を引き受ける「勇気」を持たせようとする。そうやって、「神の言葉」を信じさせようとする。しかし、「疑い」の力はあまりにも強力なので、人は「疑い」を引き受ける「勇気」を持つことができない。要は、「善」を行いたいと願ってもできないのである。「疑い」の前では敗北するしかなく、「神の言葉」に対してつぶやいてしまう。

「私は、私のうち、すなわち、私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです」(ローマ7:18)

なぜそうなってしまうのかというと、この世界は「死の恐怖」に支配され、神の思いに逆らう「肉の思い」で満ち溢れているためだ。そのせいで、人の「意志」は信仰からの要請を却下してしまう。しかし、信仰の要請は人の中心(本質)から来る要請なので、その要請を却下すれば、「意志」は「みじめな自分」を知ることになる。「疑い」に敗北する、「みじめな自分」と出会うことになる。あの信仰の父と呼ばれたアブラハムも、サラが子どもを生むという「神の言葉」を信じようとしたとき、「疑い」の前に敗北するしかない「みじめな自分」と出会った。

「アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。『百歳の者に子どもが生まれようか。サラにしても、九十歳の女が子を産むことができようか』」(創世記17:17)

このように、信仰は「神の言葉」を信じさせようとするが、そうすると「肉の思い」は激しく「疑い」をぶつけてくるために、どうしても「神の言葉」が信じられないとなり、敗北するしかない「みじめな自分」と出会ってしまう。信仰に生きるという「善」を訴えたパウロも敗北し、「私は、自分でしたいと思う善を行わないで、かえって、したくない悪を行っています」(ローマ7:19)、その胸の内を次のように告白した。

「私は、ほんとうにみじめな人間です」(ローマ7:24)

人はみじめな自分に気づくとどうするだろう。そうなれば、「だれが、ここから私を救い出してくれるのか」と、自問自答するようになる。パウロも自問自答した。

「だれがこの死の、からだから、私を救い出してくれるのでしょうか」(ローマ7:24)

この自問に対する答えは一つしかない。それは、神に助けを乞うである。そこで人は祈る。「この罪人をあわれんでください」と。信仰は「みじめな自分」に気づかせる働きをし、神にあわれみを乞うように仕向けるのである。

こうして、信仰の働きは、神にあわれみを乞わせる方向に向かう。そこにこそ罪に勝利する道があるので、その方向に向かわせる。

(4)あわれみを乞わせる働き

信仰は「神の言葉」を信じさせようとするので、「肉の思い」に仕えてしまう自分が「疑い」をぶつけてくる。その自分はあまりにも強いので、「ほんとうにみじめな人間です」(ローマ7:24)となり、「意志」は神にあわれみを乞う方向に追い込まれ、ついには次のような祈りを選択する。

「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」(ルカ18:13)

つまり信仰は、神にあわれみを乞わせる働きをする。というのも、この祈りをすることが反対勢力への勝利に結びつき、「神の言葉」を信じられるようにしてくれるからだ。では、「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」という祈りが、なぜそこまでの威力を発揮するのかを分かりやすく説明しよう。

人は「神の言葉」に「疑い」を抱くような罪深い自分を知ると、「ほんとうにみじめな人間です」となる。そして、「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」と祈る。すると、まったく予期せぬ出来事に出会ってしまう。「疑い」を抱くような罪深い自分は裁かれると思っていたのに、あろうことか、神はそんな罪人を無条件で赦してくださるのだ。罪人を「全き愛」で引き受けて、愛してくださるのである。神にあわれみを乞うとき、人はまったく予期せぬ、こうした出来事に出会う。

「まことに、あなたがたに告げます。人はその犯すどんな罪も赦していただけます。また、神をけがすことを言っても、それはみな赦していただけます」(マルコ3:28)

こうして、人は「全き愛」を知る。罪人であっても神に受容される自分を知る。すると、どうなるだろう。人は「疑い」をぶつけてくる自分と争うのではなく、そんな罪人である自分を、そのままで受け入れられるようになる。肉では罪の律法に仕えてしまうみじめな自分ではあっても、神は赦し受け入れてくださることを知り、みじめな自分を引き受けられるようになる。「疑い」を抱く相手も、引き受けられるようになる。

「疑い」を引き受けられるようになれば、それに伴い「神の言葉」が信じられるようになるので、主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝するしかなくなる。それで、「心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです」となる。

「私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は、心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです」(ローマ7:25)

これでどうして、「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」という祈りが、「神の言葉」を信じられるようにしてくれるのかが分かっただろう。それは、この祈りによって「全き愛」を知るようになるからだ。「全き愛」が「疑い」という「恐れ」を締め出してくれるので、「愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します」(Ⅰヨハネ4:18)、人は「神の言葉」が信じられるようになり神に近づいていける。

つまり、神は罪人を排除するのではなく、逆に「全き愛」で受け入れ、「肉の思い」を無力にするのである。「肉の思い」は「神の言葉」に争いを挑んでくるが、そうであっても神は無条件で愛し、そんな「肉の思い」を無力にする。「肉の思い」という敵を「全き愛」で包み、敗北に追い込んでしまう。神は、私たちが「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」と祈ることで、善をもって悪に勝つよう助けてくださるのである。

「もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。渇いたなら、飲ませなさい。そうすることによって、あなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって、善をもって悪に打ち勝ちなさい」(ローマ12:20、21)

罪人である自分であっても無条件で愛してくれるという、神の「全き愛」を知ることが、まことに悪に勝つ力となる。それで「全き愛」を知るようになることを、神の義を手にするという。イエスは、このことを譬(たと)えの中でこう話された。

「ところが、取税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたいて言った。『神さま。こんな罪人の私をあわれんでください。』あなたがたに言うが、この人が、義と認められて家に帰りました」(ルカ18:13、14)

このように、「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」と祈ることで、「疑い」を引き受けてしまう「全き愛」を知り、「肉の思い」は無力になっていく。そうなれば、「神の言葉」も信じられるようになるので、「神に近づく運動」をする信仰は、みじめな自分に気づかせ、神にあわれみを乞う方向に向かわせる。

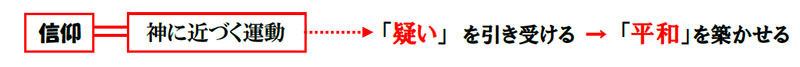

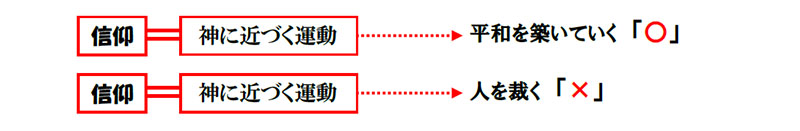

こうして、信仰の働きは、「全き愛」をもって「疑い」を引き受けさせる方向に進む。それは罪人を受け入れるということであり、「平和」を築くことを意味する。すなわち、信仰は「平和」を築かせる働きをする。

(5)平和を築かせる働き

信仰が人の「意志」に対して働きかけ、「神の言葉」を信じさせようとする。そのために信仰は、「疑い」を抱いてくる罪深い自分を、さらには「神の言葉」に「迫害」してくる罪人を、そのまま忍んで引き受けてしまう「全き愛」を受け取らせようとする。それにより、罪人との間に「平和」を築かせようとする。つまり、信仰は「神の言葉」を信じさせようとするが、その裏では、「平和」を築かせる働きをしているということだ。

その「平和」は、罪人との間だけではなく、科学や理性とも築かせようとする。なぜそうなるのか、分かりやすく説明しよう。

信仰は「神に近づく運動」であり、近づこうとしている神は「無限」な方なので、信仰は「無限」の世界を扱うことになる。「有限」の世界は扱わない。だから信仰は、「有限」の世界を扱う科学とは対立しない。扱っている世界がまったく別なので、信仰は科学の世界には口出しなどできないし、科学も信仰の世界に口出しすることはできない。そうではあっても、「無限」は「有限」を呑み込んでしまうので、信仰も科学を呑み込んでしまい、そこに「平和」を築いていく。実際、近代科学の父と呼ばれたニュートンの中では、信仰と科学とが見事な「平和」を築いていた。

信仰は、人の理性とも「平和」を築いていく。それは次のようにして築かれる。理性は、現実を把握し統制しようとする。それに対して信仰は、現実を呑み込んでしまう「無限」を扱い、現実を統制するために必要となる目標を示す。だから信仰は、理性とも対立しない。やはり「平和」を築いていく。実際、実存主義の先駆者と呼ばれたキルケゴールの中では、信仰と理性とが見事な「平和」を築いていた。

そもそもすべての人の中心にあるのは神に近づこうとする運動であり、信仰なのだから、すべての事柄は信仰から派生している。科学や理性も信仰から派生している。それゆえ、信仰とは元来対立のしようがない。ところが、神との結びつきを失う「死」が入り込んだことで、人は「死の恐怖」の奴隷となり、あり得ないはずの対立が始まった。「死の恐怖」が信仰も科学も理性も支配するようになり、互いの間で対立するよう仕向けたのである。

しかし、神との結びつきを取り戻したなら、信仰は息を吹き返す。「死の恐怖」の奴隷から解放され、再び神の「愛」に支えられるようになる。「愛によって働く信仰」(ガラテヤ5:6)。その「愛」は三位一体の神における関係であって、一言で言えば「平和」にほかならない。その「平和」の衝動に信仰は支えられるから、信仰は「平和」を築く働きをする。

このように、信仰とはキリストとの「平和」を持つことであり、「ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています」(ローマ5:1)、それゆえ、人との間にも「平和」を保とうとする。「あなたがたは、自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい」(ローマ12:18)。人の持つ科学や理性とも、「平和」を保とうとする。

こうして信仰は、表向きは「神の言葉」を信じさせる働きをするが、その裏では「平和」を築かせる働きをする。そうやって、人を神に近づけさせる。なぜなら、神は「平和」であり(「どうか、平和の神が」(ローマ15:33))、神に近づくとは「平和」を築くことを意味するからだ。「平和をつくる者は幸いです。その人たちは神の子どもと呼ばれるから」(マタイ5:9)。「平和」は、まさしく信仰の働きによるのである。

「どうか、望みの神が、あなたがたを信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように」(ローマ15:13)

以上が、信仰の働きとなる。信仰に関しては前回に引き続き詳しく見てきたが、最後に見てきた信仰の働きから、何が見えてくるのかを論じてみたい。そうすれば信仰への誤解も解け、目から鱗が落ちることになるだろう。

【何が見えてくるのか】

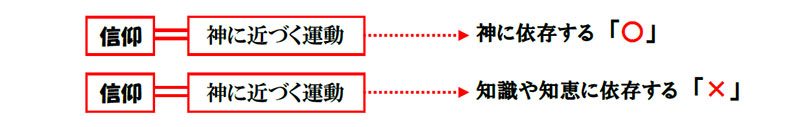

(1)信仰は神に依存する

信仰の働きから見えてくるのは、信仰は神に依存しているということだ。そのことが、どれだけ素晴らしいことなのかを最初に論じてみたい。では、信仰は神に依存していることを簡単におさらいしてみよう。

人は神に似せて造られた。その神は三位一体の神であり、互いに結びつこうとする「愛」を持つ。人はその方に似せて造られたので、人も神に結びつこうとする。その「愛」の衝動から「神に近づく運動」が始まり、それが信仰となった。そしてその信仰は人を神に近づけるために、人が神の助けで「神の言葉」を信じられるように働く。

つまり、信仰の創始者は三位一体の神であり、その神が信仰を導き育ててくれる完成者でもある。「信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい」(ヘブル12:2)。私たちが「神の言葉」を信じられるのは、あくまでも神の働きによるのであって、この世の知識や知恵が信じさせてくれるのではない。神が人に与えた信仰を助け、「神の言葉」を信じられるようにする。それが信仰であり、信仰は神に支えられている。

「しかし、助け主、すなわち、父がわたしの名によってお遣わしになる聖霊は、あなたがたにすべてのことを教え、また、わたしがあなたがたに話したすべてのことを思い起こさせてくださいます」(ヨハネ14:26)

これは何と素晴らしいことだろう。その人の能力によらず、ただ神の霊によって信仰が働き、人は神に近づくことができるのだから。「これは、ゼルバベルへの【主】のことばだ。『権力によらず、能力によらず、わたしの霊によって』と万軍の【主】は仰せられる」(ゼカリヤ4:6)。

ところが、人は「神の言葉」を信じるための根拠を人の知識や知恵に求めようとする。神への「疑い」を、すなわちイエスがキリストだとする「疑い」を、この世の知識や知恵で解決しようとする。「神の言葉」を信じる信仰の保証を神に依存するのではなく、イエスが生きた歴史の事実に求めようとする。

そこで人は、歴史上のイエスを徹底的に調べ上げ、イエスに関する聖書の記事は事実であって間違いないことを証明しようとした。そのことで、イエスを神とする信仰を確かなものにしようとした。それは19世紀ごろから熱心に行われるようになったが、その目論見は失敗してしまった。調べれば調べるだけ、聖書に書かれたイエスの記事への疑問が噴出し、中にはイエスの復活などなかったとする者や、挙げ句の果てには、イエスなどいなかったと言う者までも現れた。こうしたことが、20世紀になると頻発した。

それだけではない。20世紀になると科学も進歩し、進化論が表舞台に躍り出てきた。哲学も進歩し、中でも人間の精神も物質としての頭脳の一つの機能にすぎないという、唯物論が急速に台頭してきた。彼らはこぞって神などいないと叫んだ。神などいないという事実を、科学的に、哲学的に示した。こうして、神などいないという大合唱が起きた。ならば、クリスチャンは自分たちの信仰を失ったのだろうか。

とんでもない。信仰を失うどころかますます強くなり、特に20世紀になると伝道が盛んに行われ、クリスチャンの数は爆発的に増えた。そうなったのは、私たちの信仰はこの世の知識や知恵に依存するのではなく、神自身に依存するからだ。信仰は復活されたキリストに支えられるので、どのような「疑い」をぶつけられようとも、そのようなことにはまったく動じなかったのである。「神の言葉」を信じるのに、自分の知識や知恵の承認は不要であった。

しかし、人はそのことを知らない。知らないから、「神の言葉」を信じるのに「しるし」を要求する。知識や知恵で「神の言葉」を知ろうとする。そうしたもので承認するのが信仰だと考える。そうであるから、十字架に架かられたキリストはつまずきとなる。

「ユダヤ人はしるしを要求し、ギリシヤ人は知恵を追求します。しかし、私たちは十字架につけられたキリストを宣べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、」(Ⅰコリント1:22、23)

そもそも神は無限な方なので、有限なる手段で神を知ることも証明することもできない。それゆえ、科学者が神などいないと言うのは正しい。確かに、有限の世界に神はいない。そうだとしても、私たちの「いのち」は神の「いのち」で造られたので、誰もが神に捕らえられている。そのせいで、誰もが神に近づこうとする。その神は何ものにも拘束されない無制約な方なので、誰もが制約されない自由を神として探求する。それは、可能性の追求を意味する。

従って、神などいないと言う科学者であっても、有限の世界における可能性を追求し、その結果、神がいないという結論に至る。そういう意味では、その追求の熱心さにおいて、自分が神に捕らえられていることを証ししている。神がおられることを証明している(参照:神の福音(57))。

このように、信仰は有限なるものにはまったく依存しない。そのため、信仰は有限なるものが発する「疑い」を引き受ける「勇気」となる。これは何と素晴らしいことだろう。では、信仰の働きから見えてくることを、続けて論じよう。

(2)「疑い」は信仰の証し

信仰は「神の言葉」を信じさせる働きをするが、その働きから見えてくるのは、そこには必ず真剣な「疑い」が生じるということだ。信仰が「意志」に働きかけ、「神の言葉」である「神の思い」を受け取ろうとすると、「肉の思い」は本当に信じても大丈夫かと、精いっぱいの「疑い」を「意志」にぶつけてくる。それは信仰が働いているからそうなる。逆に、「疑い」のないところでは信仰が静止している。正しい方向に動いてはいない。

つまり、「疑い」は信仰のないことの証しではなく、信仰が健全に機能していることの証しとなる。「疑い」のあるところでは、信仰が正しい方向に動いている。実際、信仰に生きた人は真剣な「疑い」を抱いた。例えば、信仰の父といわれるアブラハムは、妻サラが子どもを産むという神の言葉に真剣に「疑い」を抱いた。

「アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。『百歳の者に子どもが生まれようか。サラにしても、九十歳の女が子を産むことができようか』」(創世記17:17)

例えば、信仰の人であったモーセも、神の約束の言葉に対して真剣に「疑い」を抱き、彼の杖で岩を二度打った。

「モーセは手を上げ、彼の杖で岩を二度打った。・・・しかし、【主】はモーセとアロンに言われた。『あなたがたはわたしを信ぜず、わたしをイスラエルの人々の前に聖なる者としなかった。・・・』」(民数記20:11、12)

例えば、信仰の人であったヨブも、神の患難への対応に対して真剣に「疑い」を抱き、自分が生まれたことに激しくつぶやいた。

「その後、ヨブは口を開いて自分の生まれた日をのろった。ヨブは声を出して言った。私の生まれた日は滅びうせよ」(ヨブ記3:1~3)

例えば、信仰の人であったペテロも、真剣にイエスの言葉に「疑い」を抱き、イエスを裏切った。信仰の人となったパウロも、かつてはイエスがキリストであることに対して真剣に「疑い」を抱き、イエス・キリストを信じる者たちを迫害していた。

これは、まさしく目から鱗が落ちる話ではないだろか。実に励まされる話ではないだろうか。信仰の人たちは例外なく、私たちがすると同じように、真剣に「疑い」を抱いたのである。彼らの信仰が神と真剣に関わろうとしたから、彼らは真剣に「疑い」を抱いた。つまり、「疑い」を抱いてしまう自分を見て「信仰がない」と嘆くのは誤りである。そうではなく、どうにもならない「みじめな自分」に気づき、神に助けを乞うのが正しい。それにより、「疑い」を引き受ける「勇気」を神から頂けるので、「神の言葉」を信じることができるようになる。先に見た信仰の人たちも皆そうした。そうやって神に引き寄せられ、神に近づくことができた。

このように、真剣な「疑い」は、まさしく信仰が正しく働いていることの証しである。ところが、信仰を表面的にだけ理解し、それは「本当だと信じること」だと定義するなら、「疑い」を抱くことは「不信仰」として切り捨てられてしまう。信仰が正しく働いていないことの証しになってしまう。「自分には何と信仰がないのか!」と嘆くことになる。だが真実は、「自分は何と真剣に神と関わろうとしているのか!」という驚嘆である。では、信仰の働きから見えてくることを、続けて論じよう。

(3)愛のない信仰

信仰は「疑い」を引き受ける働きをするが、その働きから見えてくるのは、人と争ったり、人を裁いたりしてしまうようなとき、信仰は正しい方向に機能していないということだ。そもそも信仰は「愛」の衝動による「神に近づく運動」なので、人と争うことなどしない。そうであるから、人が何かと争う傍ら、「神の言葉」が信じられるという完全な信仰を披露したとしても、何の値打ちもない。これを、「愛のない信仰」という。「疑い」を引き受ける信仰の働きからは、そうした「愛のない信仰」の存在が見えてくる。

「・・・山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら、何の値うちもありません」(Ⅰコリント13:2)

多くの人は、信仰とは自分が信じることを守り抜くことだと思っている。そのため、自分と異なることを信じる人を見ると、熱心に裁く。また多くの人は、信仰には知識や知恵の承認が必要だと思っている。そのため、自分と異なる考え方をする人を見ると、熱心に裁く。また多くの人は、信仰の正しさは行いで判断できると思っている。そのため、行いが悪い者を見ると熱心に裁く。

こうして、人は人を裁き、自らの信仰の正しさを証ししようとする。しかし、それは信仰の正しさの証しではなく、信仰が正しい方向に機能していないことの証しである。それは、「死の恐怖」に支配された信仰を証ししている。「死の恐怖」は自らを義とすることを目指させるので、自らの義を証しするために信仰を使って人を裁かせてしまう。それが、愛のない信仰である。

ただし、それはある意味仕方がない。というのも、この世界は「死の恐怖」が支配しているからだ。そのせいで、人はいつも目に見えない裁きを恐れ、裁かれないように自らを義とする行いを目指してしまう。信仰をそのために使ってしまう。要は、自らの可能性を追求することに使い、自分が偉いと誇るのである。そういうことをする中で私たちは救われたために、いまだに自らを義とする思いを引きずってしまうのである。自らを義とする行いを目指す延長で神との関係を築こうとし、それを信仰だと勘違いする。その結果、熱心に人を裁いてしまう。あのパリサイ人や、律法学者のように。

とはいえ、どのような理由であろうと、人を裁くときというのは信仰が迷走している。「平和」を築かせるという本来の機能が働いていない。信仰が正しい方向に機能するなら、どんな相手であれ引き受けることを目指す。そうしなければ「神の言葉」を受け取れないから、必ず信仰はそれを目指す。例えば次の「神の言葉」は、人を裁く中で、どうやって受け取れるというのか。

「しかし、わたしはあなたがたに言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい」(マタイ5:44)

「しかし、いま聞いているあなたがたに、わたしはこう言います。あなたの敵を愛しなさい。あなたを憎む者に善を行いなさい。あなたをのろう者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさい」(ルカ6:27、28)

「神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるなら、その人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に、目に見えない神を愛することはできません」(Ⅰヨハネ4:20)

このように、健康な信仰は誰をも裁かない。「肉の思い」に仕えてしまう自分を受け入れ、「肉の思い」に仕えてしまう周りの罪人も受け入れる。信仰は「神に近づく運動」であり、それは「愛」の衝動によるから、誰のことでも受け入れる働きをする。それが健康な姿の信仰であり、人を裁いてしまうときは病気になっている。キリストの癒やしを必要としている。では、信仰の働きから見えてくることを、続けて論じよう。

(4)信仰は逆転させる

信仰は「平和」を築かせる働きをするが、その働きから見えてくるのは、信仰はすべてを「逆転」させるということだ。「平和」を築くということは、敵さえも味方にするということであり、それは「逆転」を意味する。信仰はありとあらゆるものを「全き愛」で引き受けさせ、「平和」を築かせるので、憎しみさえも愛に変え、患難さえも喜びに変えてしまう。それはつまり、「死」がもたらした「肉の思い」を信仰が「全き愛」で引き受け、逆転させてしまうということである。

例えば、「肉の思い」は人の価値を行いで判断させる。行いの悪い者を罪人とし、行いの立派な者を義人とする。だから、この世では義人が受け入れられ、罪人ははじき出される。しかし信仰は、「全き愛」で罪人を受け入れさせ、自分を正しいとする義人をはじき出してしまう。「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです」(マルコ2:17)。こうして、「肉の思い」を逆転させる。

例えば、「肉の思い」は互いを比べさせ競わせる。それにより自分の義を目指させる。能力を比べて劣っているなら自分を低くし、能力が高ければ自分を高くする。しかし信仰は、低い者を「全き愛」で受け入れさせ、その者を高くしてしまう。「だれでも、自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます」(マタイ23:12)。こうして、「肉の思い」を逆転させる。

例えば、「肉の思い」は患難を罪に対する罰とする。患難に遭っている人に対し、「罰が当たったんだ」と言って非難する。しかし信仰は、患難さえも「全き愛」で引き受けさせ、それを「希望」にしてしまう。「そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは、患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです」(ローマ5:3、4)。こうして、「肉の思い」を逆転させる。

このように、神の前では罪人が受け入れられ、義人が閉め出されてしまう。神の前では低い者が高くされ、高い者は低くされる。最も小さいとされる者が、最も大きい者とされる。神の前では患難は喜びに変えられ、希望となる。だから神に近づこうとすれば、こうした逆転が起きる。神に近づかせようとする信仰は、まさしく私たちの「肉の思い」を逆転させてしまう。それゆえ、信仰の人々は何が起ころうとも約束の「神の国」をはるかに見て喜び迎えることができ、地上では旅人であることを告白した。それが、神の約束された「安息」となる。

「これらの人々はみな、信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのです」(ヘブル11:13)

まことに信仰は、すべてを逆転させ、私たちを「安息」へと導いてくれる。信仰が「平和」を築くという働きをすることから、そうしたことが見えてくる。では、最後に総括をしよう。

(5)総括

人の「いのち」は神の「いのち」で造られたので、人は初めから神に知られ捕らえられている。そこに、神に近づこうとする信仰の源流がある。ゆえに、信仰は人の意志や感情が創作したものではない。神が「信ぜよ」と命じ、それに応えることで信仰が生じるわけでもない。その前から信仰は存在していた。神が最初から人の中に信仰を造られていたので、「信ぜよ」という命令に人は応えることができる。人の意志も感情も、神を信じようとすることに同意できる。信仰に始まり信仰に進むことができる。神の義を受け取り、神に近づくことができる。

「なぜなら、福音のうちには神の義が啓示されていて、その義は、信仰に始まり信仰に進ませるからです。『義人は信仰によって生きる』と書いてあるとおりです」(ローマ1:17)

そして、神に近づくとは、すなわち信仰によって生きるとは、神が引き寄せてくれる恵みを受け取ることを意味する。なぜなら、人が暮らす有限の世界から神が暮らす無限の世界へは自力で行けないのでそうなる。人の側からは、無限の神に与えられるものも何もないのでそうなる。つまり、人は神の恵みを受け取るだけの者でしかない。

そこで信仰は、神の恵みとなる「神の言葉」を受け取る働きをする。その働きは、「疑い」を引き受ける「勇気」であり、その「勇気」は神にあわれみを乞うことで知ることになる「全き愛」にほかならない。神にあわれみを乞えば、自分が「疑い」を抱く罪人であっても神に愛されている「全き愛」を知るので、それが罪人を引き受けられる「勇気」になる。その「勇気」のおかげで罪人とも「平和」を築くことができ、「愛せよ」に集約される「神の言葉」を受け取れるようになる。

「律法の全体は、『あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ』という一語をもって全うされるのです」(ガラテヤ5:14)

そして、「神の言葉」を受け取り信じられるようになったその時、「肉の思い」は逆転する。以上が、今回のコラムの総括となる。

このように、誰もが「信仰」を持っている。その信仰は人の創作ではない。神からの賜物であり、そこには神の「いのち」の霊が働いている。だから信仰は、人に「平和」を築かせてくれる。最初に、こんな罪人の自分であっても神に愛されていることを知るようにさせ、神との間に「平和」を築かせてくれる。そして、周りの人との間にも「平和」を築かせてくれる。そうやって「神の言葉」を信じられるようにするのが、信仰の働きとなる。

◇