龍谷大学国際学部教授の久松英二氏による講演「正教思想の核心」が4月28日、阪神宗教者の会の例会で行われた。龍谷大学は仏教系の大学だが、久松氏自身はカトリックの信仰者で、専門は東方正教会の神秘思想。この日は、「東方正教会」と「東方諸教会」に大きく二分される「東方教会」のうち、コンスタンティノープル総主教庁やロシア正教会などに代表される「東方正教会」について、カトリック教会やプロテスタント諸教会に代表される「西方教会」と比較しながら説明した。

久松氏は初め、キリスト教やイスラム教における教義とは「拘束力をもって信じなければならない信仰上の教え」だと説明。キリスト教の教義は、「公会議(シノドス)」と呼ばれる世界的な教会会議で決定されることを語った。

東西両教会が共通して認める公会議は、両教会が分裂する前までに開かれた第1ニカイア公会議(325年)から第2ニカイア公会議(787年)までの計7回。このうち2回目の公会議(381年)で決まった「神は三位一体である」とする「三位一体論」と、4回目の公会議(451年)のカルケドン信条で決まった「キリストには神性と人性が備わっている」とする両性論に基づいた「キリスト論」が、「キリスト教がキリスト教である最も根本的な教義」と説明。東方正教会における厳密な意味での教義は、この2つに絞られるとした。

「共通財産」でも東西で考え方が異なる三位一体論

三位一体の「一体」とは「神は唯一の実体である」という考えだ。そのためキリスト教は、多神教ではなく一神教となる。その一方で聖書には、父なる神、子なるイエス・キリスト、そして聖霊という3つの神的存在が登場し、それぞれが固有の働きをする。この3つを「位格(ペルソナ)」と呼び、神は唯一の存在でありながら、3つの位格を持つというのが三位一体論となる。

三位一体論は、東方正教会、東方諸教会を含めた東方教会、また西方教会も採用している「共通財産」だと久松氏。裏を返せば、「三位一体を宣言しなければキリスト教ではないということです」と話し、正統なキリスト教と異端の区別についても語った。

東西両教会で採用されている三位一体論だが、「三位」と「一体」のバランスは微妙に異なるという。西方教会は「一体」から出発し「三位」に向かう思考を持っているとし、「3つの位格の独自性よりはその一体性を強調するのが西方的な三位一体論」と指摘。これを「内在的三位一体論」と呼び、「キリスト教の神が異教の神と混同されないために、つまりキリスト教固有の神思想を根拠付けるために必要な発想だった」と説明した。

これに対し、東方正教会は「三位」から出発し「一体」に向かう考察の仕方をする。世界の創造者・支配者としての父なる神の役割、救済者としての子なるイエス・キリストの役割、そして、世の始めから終わりまで人間と関わり続ける聖霊の役割、という3つの位格それぞれの役割に注目して論を進めるのが、東方正教会の三位一体論で、これを「経綸的三位一体論」と呼ぶという。こうした考えは用語にも反映されており、日本正教会では「三位一体」ではなく「至聖三者」という言葉が用いられている。久松氏は、「簡単に言うと、神は世界に向かってどんな働きをなすかという視点から見た三位一体論なのです」と説明した。

東方正教会の人間観は「神の像」+「神の肖」

人間に対する見方も、西方教会と東方正教会では違いがある。聖書は神が人間を創造した場面について、「我々(神)にかたどり、我々(神)に似せて、人を造ろう」(創世記1:26)と記している。ここから、人間は他の被造物とは異なる「神の像(イマゴ・デイ)」を持つ存在だという考えが出ており、近年は否定する神学者がいるものの、これはキリスト教共通の考えとなってきた。

一方、この「神にかたどり、神に似せて」という表現について、西方教会は「神の像」という一つの視点のみで捉えるが、東方正教会は「神にかたどり」から「神の像」を、「神に似せて」から「神の肖」を読み取るという。「肖」は「類似」を意味する。久松氏によると、「神の像」は「神に近づくための力、可能性、出発点」を意味し、「神の肖」は「神に近づくことの実現、完成」を意味する。

「『神の像』は、救いに向かって成長する力、『神の肖』は救いに向かって成長した結果としての完成です。つまり、人間は始めから完成体としてではなく、可能性と完成体の両方を備えた被造物として造られたと捉えるのです。これはある意味、スタートとゴールの両方が与えられたが、人間はあくまで全員スタートに立っており、スタートを切り、走る能力と同時に、そのまま走り続ければ必ずゴールに着くという保証が与えられている。そういう考え方に立っているのが正教です」

この解釈の違いは、アダムとエバによる人類最初の罪が、人間に与える影響についても考えの違いを生み出している。西方教会では、この罪を「原罪」と呼び、その影響は遺伝的に全ての人間に及ぶと捉える神学が確立された。そのため、人間の本性は「神の像」を喪失し、完全に堕落した状態にあり、人間は自ら罪を脱却する力も自由意志もない罪人であり、故に救いの可能性は100パーセント神の恩寵によるものと考える。

東方正教会はこれとは違い、人間が失ったのは「神の肖」のみで、「神の像」は人間の内にとどまっていると考える。「成長する可能性、力、出発点は依然保持したままだが、目標である救いの完成体に至ることは不可能になったということです」と久松氏。「いわば汚れただけだと考えるのです」と言い、「堕罪によって確かに罪に傾きやすい傾向を全ての人が持つが、人間の本性は宿命的に罪人であるわけではなく、実際に罪を犯すか否かはあくまでも個人の責任と見るのが東方正教会の考え方」と話した。

贖罪死による「罪の赦し」か、受肉の完成による「神化」か

堕罪がもたらす影響の捉え方の違いは、連鎖的に救済観にも影響を与えている。救いとは「堕罪によって失われた神との永遠の交わりに人間が再び入ること」であり、これは東西両教会に共通する。

しかし西方教会は、人間の本性は「神の像」を失い、完全に堕落してしまったと捉えるため、その救いのためには「外科手術のような徹底的な治療」が必要で、それがイエスによる十字架の死であり、これを贖罪(しょくざい)死と呼ぶという。このイエスの犠牲によって罪の赦(ゆる)しが与えられ、それによって神との交わりが回復するというのが、西方教会における救いの認識となる。

これに対し、東方正教会における救いとは、堕罪によって徹底的に傷つけられた人間の本性を治療するというよりも、弱められた人間の本性を神の本性にまで高めようとするもので、久松氏は「西方教会が外科手術であるなら、東方正教会は人間内部にある回復力を刺激し、活発化させる漢方治療のようです」と説明した。

これはすなわち、堕罪によって失われた「神の肖」(神との類似性)を回復することで、「神の本性にあずかる」(2ペトロ1:4)に基づき、「神化(テオシス)」と呼ばれる。そして、この人間の神化のために、神の子なるイエス・キリストがこの世に遣わされた、すなわち、神でありながら人間となられた(受肉した)と捉えるのだという。

一方、この神化は純粋に神の恩寵、聖霊の力によって実現するが、人間はただ受け身的に恩寵を受けるのではなく、恩寵と協働する義務があるとも考えるという。この神の恩寵との協働を推進する役割を担うのが、「神の像」となる。久松氏は、「人間の本性に『神の像』がとどまっている限り、人間の本性は腐っているどころか、神と共に働く能力を持っていると考えるわけです」と話した。

西方教会の贖罪死に基づく救済観について、久松氏は、十字架の死を「犠牲の死」と見るマタイ、マルコ、ルカによる各福音書に遠因があると考えている。これに対し、ヨハネによる福音書は、十字架上のイエスの最後の言葉は「成し遂げられた」だったと伝えており、十字架の死を「勝利の死」として描いている。この完了の言葉は西方教会でも重視されるが、あくまでも贖罪死が実現したという意味の「完了」として理解される。一方、東方正教会では、イエスの受肉が完成したという意味での「完了」として捉えるのだという。

また、人間の神化においては、「キリストには神性と人性が備わっている」とする両性論に基づいたキリスト論が重要になるという。久松氏は10階建てのビルを例えとして挙げ、10階を神の本性、1階を人間の本性とした場合、キリストがエレベーターだと説明。1階(人間の本性)から10階(神の本性)に行くためには、エレベーターが両階を行き来できる必要があり、人間を神化させるために、キリストは真の神であり、また同時に真の人間である必要があるのだと話した。

死のただ中に復活を見る東方正教会の復活観

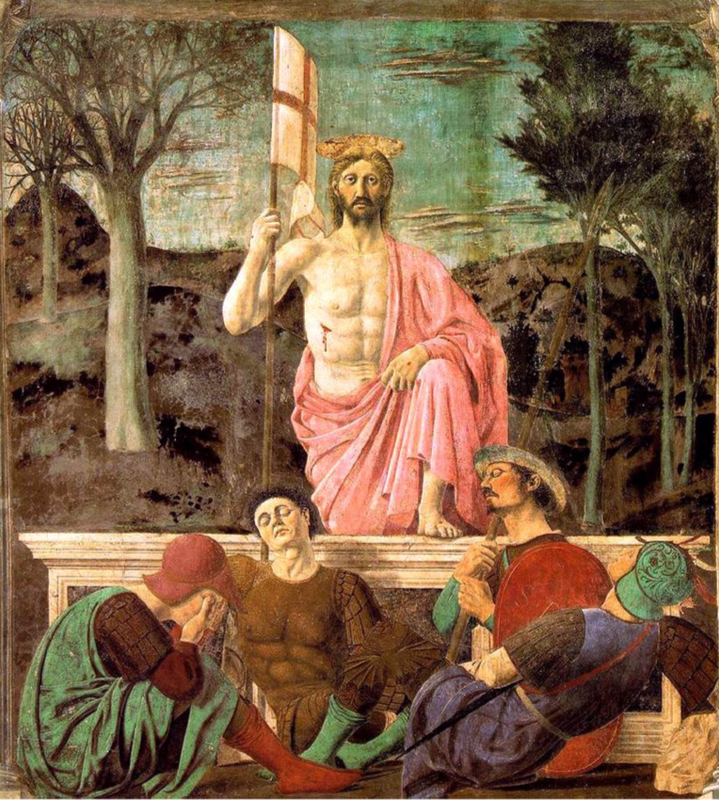

久松氏は、西洋画と東方正教会で用いられるイコン(聖像画)を比較しながら、キリストの復活に対する西方教会と東方正教会の認識の違いについて説明した。

久松氏が、西洋画の例として挙げたのは、ピエロ・デラ・フランチェスカ、マティアス・グリューネバルト、アルブレヒト・デューラーの3作品。いずれも「キリストの復活」と題した作品で、復活したイエスの栄光の姿が強調されている。また、いずれも墓の警備に当たっていた兵士たちが眠りこけている様子が描かれており、復活は「3日間の死」の「後」に「地上」で起こった出来事として描かれている。

これに対してイコンは、イエスが死んで墓に葬られてから復活するまでの3日の間、「陰府(よみ、ハデス)」と呼ばれる死者の世界に行かれ、そこで人々を死の牢獄に閉じ込めていた死と悪魔と戦って勝利し、囚われていた全ての死者を解放したという神話的な救済ドラマをビジュアル化した内容となっている。ここでイエスは、死と悪魔に打ち勝った勝利者として、また死者を含めた全ての人間を救う普遍的救済者として描かれている。そして注目すべきは、西洋画とは異なり、復活が「3日間の死」の「真っただ中」に「黄泉(よみ)」で起こった出来事として描かれていることだ。

また西洋画は、復活したイエスの手足や脇腹には、十字架につけられたときの釘の跡や、兵士に槍(やり)を刺された傷跡が生々しく描かれている。これは、復活したのはまぎれもなく十字架で殺されたイエスに他ならないという「受難者と復活者の同一性」を示すと同時に、復活は十字架の凄惨な死と苦しみによってイエスが勝ち取った報酬のようなもの、またイエスの救済の業を神が最終的に認められたことを示す印として意味付けがなされているという。

一方、イコンには、これらの傷跡は描かれておらず、代わりに悪魔がイエスの足元で屈服する様子が描かれている。神の本性の一番の特徴は永遠性であり、人間にとって永遠性とは永遠の命を意味する。この永遠の命を阻むものが死であり、その死と悪魔をイエスが滅ぼし、屈服させる姿が表現されている。

久松氏は、「西方のように、死の後に来る報償という形ではなく、死そのものに復活が始まっている。死と復活の不即不離性が考えられているのです。だから、イエスの復活が死者の世界の中で始まっているように描かれているのです」と説明。「別の言い方をすると、西方は受難者と復活者の同一性が、東方は死と復活の同一性が描かれているといってもいいでしょう」と話した。

また、陰府に閉じ込められていた死者を救うイエスの姿は、イエスの復活が人間の救済と相即不離の関係にあるという神学が如実に表現されたものだという。これは、イエスの復活が人間の復活の可能性を開くものであり、人間も共に復活にあずかっていることを示すもので、この「復活の連帯性」が東方正教会の復活観のもう一つの重要な側面だと語った。