前回は、自然淘汰(とうた)説と中立進化説を組み合わせた現在の進化学が抱える問題点(検証不可能、厳密な数学的理論が存在しない)を明らかにしました。

今回は、中立進化説と深く結び付いている「分子時計」について、進化学者が指摘している問題点を明らかにします。

【今回のワンポイントメッセージ】

- 当初、分子時計が成り立つことから、進化の証拠が得られたと考える者が現れたが、分子時計が立脚している仮説が成立しないことが示され、現在では分子時計は特殊な条件下で成り立つ性質と見なされている。

分子時計とは

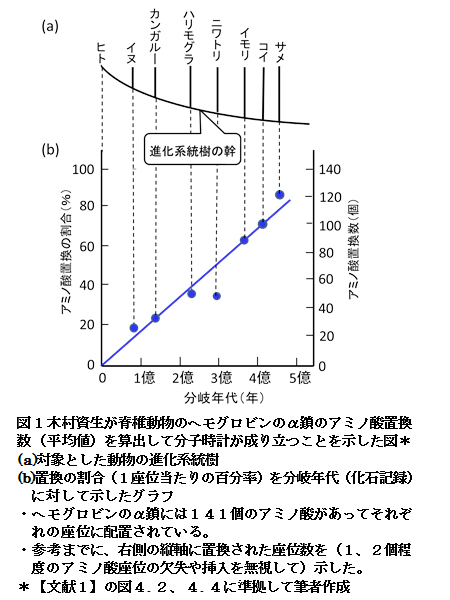

進化論では、「サルがヒトに進化した」とは考えません。共通の祖先、または進化系統樹の幹からサルとヒトが枝分かれしたと想定します(図1(a))。そして両者が枝分かれした時期を分岐年代(分岐時期)と呼びます。

分子時計とは、DNAで起きる中立突然変異(塩基の置換)、あるいはそれに従うタンパク質のアミノ酸置換が一定速度で生じてきたという仮説を立て、これを時計として用いて分岐年代を推定する方法です。

もしこの仮説が成り立つなら、現存する二つの動物の間のDNAの塩基配列、またはタンパク質のアミノ酸配列の置換数が分岐年代に比例するので*、分岐年代を推定できます。ただし比例係数を、あらかじめ化石記録で分岐年代が分かっている他の動物の置換数によって決定しておく必要があります。

- [*分岐したときから、二つの動物で独立に発生した中立突然変異が別々に蓄積されるから]

例えば、100万年に1個の割合で置換される場合に、10個の置換が観測されれば、分岐年代は1千万年になります。

分子時計を中立説の証拠とした木村資生

中立進化説を提唱した木村資生は、ヒトやニワトリなど8種類の現存する脊椎動物について、それぞれの間の「ヘモグロビン分子のα鎖」のアミノ酸の置換数に関してすでに報告されていたデータから、置換数の平均値を算出しました。

DNAの突然変異から生じるアミノ酸置換は、偶然に支配される確率的な現象です。そこで木村は、ポアソン分布――時間的に一定の確率 (一定速度)で起きる現象の確率分布――を用いて各動物のアミノ酸置換数の平均値を算出しました。

その結果、図1(b)に示したように置換数(平均値)が分岐年代(化石記録)と比例する、つまり分子時計が成り立つことを示しました。【文献1[82~89ページ]】

およそ4億年前に進化系統樹から分岐したコイは、ヒトと比べて100個程度アミノ酸が異なります。従って、おおまかに4億年÷100=400万年に1個程度の割合で置換が生じていることになります。

木村は、このように分子時計が成立することを、中立説を支持する証拠として援用しました。

分子時計は、化石が存在しない動物の分岐年代を決定したり、進化の系統樹を作ったりするのにも応用されるようになりました。その結果、分子時計が進化を証明する証拠、と考える人々も現れたのです。

科学的根拠に乏しい分子時計の原理

しかし、その後、分子時計は厳しく批判されています。進化論に立つ古生物学者の瀬戸口烈司は、分子時計が原理的に矛盾していることを、

「あらゆる分子時計の方法は、すべて分子変化率一定の仮説(後述)に立脚している。ところが、分子置換(アミノ酸が置き換わっていく割合)は厳密には・・・ポアソン分布になっていないことを、分子進化研究者はすでにみとめているのである。分子置換がポアソン分布していないことは、分子変化率(注:置換速度)は一定でないことを意味する」

と述べ、続けて次のように指摘しています。

「分子変化率が一定していない分子変化に、変化率一定の仮説をあてはめる分子時計は、そもそも科学的根拠に乏しいということになる。・・・相もかわらぬ変化率一定の仮説に固執し、ヒトとチンパンジーの分岐時期は500万年という標語を繰り返すばかりである」【文献2[170ページ]注と強調:筆者】

化石記録から少なくとも1千万年以上とされていたヒトとチンパンジーの分岐年代が、分子時計によっておよそ500万年と推定されたのです。しかも、複数の異なる方法で行われた分子時計でも、ほとんど同じ分岐年代が得られました。

このように、異なる方法で行ってもほぼ同じ結果が得られたので分子時計は信頼できる、と分子遺伝学者は主張しています。これに対して、瀬戸口は次のように論駁(ばく)しています。

「それは、分子時計の正しさを証明するものではない。・・・そのよって立つ仮説の正しさを立証するものではけっしてない。その仮説、分子変化率一定の仮説は、まったく別の方法で立証しておかないかぎり、分子時計の正しさを証明していることにはならないのである*」【文献2[173ページ]強調:筆者】

分子時計はどんな方法で行っても「進化速度が一定である」という仮説に立脚しているので、その仮説を証明できないのです。もし証明できると言えば、循環論法の過ち(証明すべき結論を前提として用いる)に陥ります。

瀬戸口は、この事実が考慮されてこなかったことについて、次のように批判しています。

「分子時計の概念が提示された当初から、くりかえし分子変化率一定の仮説そのものに疑問がなげかけられてきた。この仮説が覆されると、分子時計の計算式が成立しないので、分子進化研究者はあえてその疑問を無視しつづけたにすぎない」【文献2[173~174ページ]強調:筆者】

さらに瀬戸口は、ゲッ歯類(ネズミなど)が、他の哺乳類に比べて分子進化の速度が速いことが分かっているのに、分子進化学者がそれを除外した動物の間で分子進化速度が一定になることを証明していることについて、

「みずからの論理に整合しないゲッ歯類を除外し、整合するものだけを集めてテストすれば、その論理に整合する結果が得られる・・・しかし、その結果と、分子変化率の一定性の証明とは、おのずから性質の異なるものである」【文献2[187ページ]強調:筆者】

と指摘しています。

進化の証拠にならない分子時計

図1(b)で、ニワトリの置換数が他の動物が示す直線的グラフからかなり下にずれています。木村は、「これは分岐時間に誤りがないかぎりα鎖が鳥類より遅い速度で進化したことを示している」と述べています。

つまり、分子進化速度一定の仮説あるいは化石記録のどちらか(または両方)が間違っている可能性があり、それを確かめる手段がないのです。

分子進化学者の宮田隆は、次のように述べています。

「現在では、分子時計は常に成り立つ性質ではなく、限られた条件のもとで成り立つ特殊な性質であると理解されている」【文献3、強調:筆者】

分子時計は、全ての生物の分子進化速度が一定であるという仮説の下に行われています。ところが、この仮説が成立しないことが示されているので、仮説が成立する「限られた条件」の下でしか分子時計は成り立たないのです。

それゆえ、現在、進化学の教科書などでは「進化の証拠」の章に分子時計は記載されていません。

そもそも分子時計は、進化学パラダイムの前提、すなわち現存する生物が共通の先祖から進化してきたという仮説に立脚していますから、分子時計によってはその仮説、すなわち進化を証明することはできないのです。もし証明できると言えば、証明すべき結論(生物が進化した)を前提として用いる循環論法の過ちに陥ります。

【まとめ】

- 分子時計では、全ての動物のタンパク質のアミノ酸(またはDNAの塩基)配列の置換が一定速度で起きたという仮説の下に、アミノ酸(塩基)置換量から進化の分岐年代を推定する。

- しかし、この仮説が原理的に成立しないことが明らかにされているので、分子時計は、限られた条件のもとで成り立つ特殊な性質であるとされ、進化の証拠とはされていない。

- 分子時計は、生物が共通の先祖から進化してきたという仮説に立脚しているので、分子時計によってはその仮説、すなわち進化を証明することはできない(もし証明できると言えば循環論法の過ちに陥る)。

【次回】

- 進化学パラダイムでは、自然淘汰には秩序を造りだす創造的な力が存在することが、証明なしで自明の前提とされていることを説明します。

【文献】

- 1)『分子進化の中立説』木村資生著、木村資生監訳、向井輝美、日下部真一訳、紀伊国屋書店(1986年、英文原著1983年)。

- 2)『「人類の起源」大論争』瀬戸口烈司著、講談社(1995年)。

- 3)宮田隆の進化の話【パラダイムシフト:分子進化の中立説】。

※2019年8月28日に内容を一部修正しました。

◇