前回は、意識に起きる「クオリア(感覚の質感)」をめぐる未解決問題が存在することをお話しして、科学の本質を考察しました。

今回から、現在の生物進化論に存在する未解決問題を取り上げます。

進化論では、突然変異と自然淘汰(とうた)が進化の原動力とされていますが、20世紀後半にDNAの突然変異の大部分が、自然淘汰が働かない変異であることが見いだされました。これを説明するために「DNA分子は突然変異とは無関係に進化してきた」と想定する分子進化の中立説が唱えられ、現在の進化論に取り入れられているのです。一方、生物の形態の進化は自然淘汰説によって説明されています。

【今回のワンポイントメッセージ】

- 現在、DNA分子の進化を説明する中立説と、形態の進化を説明する自然淘汰説を橋渡しすることができない。すなわち、形態の進化を分子レベルで説明できない。

中立説が誕生した背景

ダーウィンは19世紀後半に、環境に適応して生存と繁殖に有利になるように変異した品種が自然淘汰(自然選択)されて増え広がり新たな種を生じる、と説明しました。これを進化の自然淘汰説(自然選択説)といいます。

ダーウィンは、変異と自然淘汰のメカニズムを説明できませんでしたが、20世紀になると、遺伝学に登場する突然変異が進化の源泉とされました。

20世紀中ごろには分子生物学が発達し、DNA分子が複製されるときに偶然に生じるミスコピーが突然変異の実体とされるようになりました。

その結果、生物の形態が進化してきたのに対応してDNA(およびそれに依存して合成されるタンパク質)分子がどのように変化、つまり進化してきたかを研究する分子進化学が生まれました。さらに、遺伝現象をDNAの分子レベルで研究する分子遺伝学が誕生しました。そして、分子遺伝学者の木村資生によって1960年代に「分子進化の中立説」(中立説)が提起されたのです。

分子進化の中立説とは

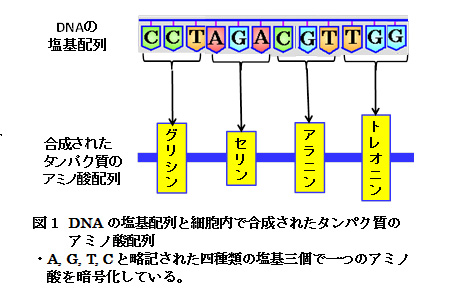

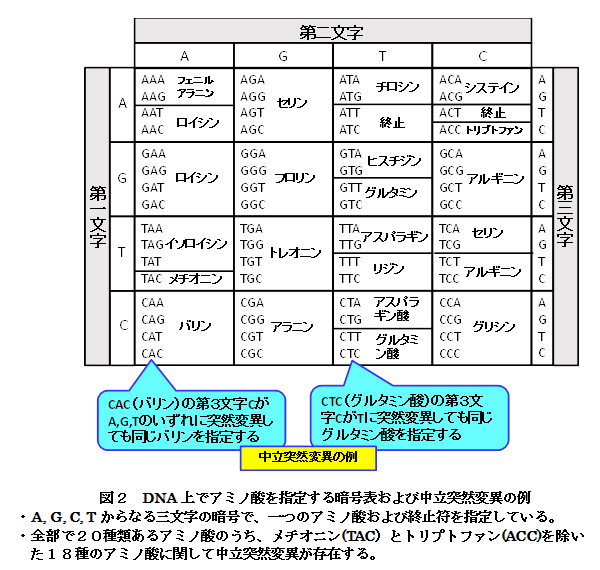

DNAの中で遺伝情報を記録している部分を遺伝子といい、人間は約2万個の遺伝子を持ちます。遺伝子は、タンパク質のアミノ酸配列を暗号化しています。すなわち、DNA上に四種類の塩基「アデニン(A)」「グアニン(G)」「チミン(T)」「シトシン(C)」が50ないし数千個配列され(図1)、三つの塩基ごとに一つのアミノ酸を暗号化して指定しています(図2)。

細胞内では、この暗号が読み取られ、同じアミノ酸配列を持ったタンパク質(図1)が、複雑なプロセスに従って合成されます。タンパク質は、生体の機能や形態を決めているので、DNAに起きる突然変異でタンパク質が変化することによって進化が起きるとされているのです。

木村は、現存する生物を進化してきた順に並べ、それらのDNAの塩基配列の違い、すなわち突然変異を観測しました。その結果、DNAで起きている突然変異の大部分は、自然選択に対して有利でも不利でもない、すなわち中立であることを見いだし、これを中立突然変異と呼びました。

図2に示したように中立突然変異は、暗号化しているアミノ酸を変えません。従って、このような中立突然変異*が起きてもタンパク質が変わらないので、生物の形態や性質が変化しないため自然淘汰が働かないのです。

- [*中立突然変異には、このほか、生体の機能に重要な役割を果たしていないタンパク質(または重要な役割を果たしているタンパク質でもその機能とは無関係な部位)のアミノ酸配列を変えるような変異も含まれる]

そこで木村は、

- DNAに生じる突然変異のうち大部分は、自然淘汰に対して中立な変異である。

- 中立な突然変異が、自然淘汰とは無関係に「遺伝的浮動」と呼ばれる偶然のプロセスによって、生物の集団の全体に広がり、集団の全個体がその突然変異を持つようになった、

と唱えました。つまり、偶然に生物集団に固定された突然変異が累積されてDNA(およびタンパク質)分子が進化してきたと主張したのです。

論争に勝利した中立説

自然淘汰を絶対視していたダーウィン主義者たちは、中立説は自然淘汰を基本に据えたダーウィンの進化論を否定している、と激しく非難しました。

これに対して木村は、中立説は自然淘汰を否定しない。観測にはかからないが、自然淘汰に対して有利な突然変異が存在し、自然淘汰によって形態が進化する、と反論しました。

その後、中立説を支持する観測データが集まるにつれて中立説が次第に認められるようになり、主流の進化論に取り入れられ、現在に及んでいます。

分子進化と形態進化の橋渡しができない現状

現在、正統的とされている進化論では、DNAの「分子レベルの進化」は自然淘汰とは無関係に中立説で説明され、「形態の進化」は、自然淘汰説に基づいて説明されています。

しかし、形態の進化の源泉であるDNAの突然変異の大部分が中立突然変異です。また、自然界および実験室で実際に観測される突然変異のほとんど全てが有害な変異であることが分かっています。それゆえ、このままでは形態の進化を説明できません。

そこで、中立突然変異が、生物が住む環境が変わることによって自然淘汰が働くように変化すると仮定して、形態の進化を自然淘汰で説明するさまざまな試みがなされています。

木村は、次のような四段階説を1990年に提唱しました。

- 競争相手が絶滅したり、新大陸の発見などによって生物が生存競争から解放されたりしてリラックスする。

- いろいろな中立的な突然変異が急速に広まり蓄積される。

- その後、環境が変化すると、それまで中立的であった突然変異のごく一部が、生存に対して有利になる。

- それ故たくさんの変異種が生まれ、再び環境が込み合ってくると自然選択が強く働くようになり、形態の進化が起きる。

ただし木村は、なぜ環境の変化によって中立突然変異が中立でなくなるのか、そのメカニズムを説明していません。

木村は、1988年に次のように述べました。

「今後に残された大きな問題の一つは、表現型レベルの進化(注:形態の進化)と分子レベルの進化との間にどうしたら橋渡しができるかということである」[木村資生著『生物進化を考える』岩波文庫(1988年)58ページ、注:筆者]

それから30年近くたった近年、分子進化学者の宮田隆は次のように書いています。

「木村博士も述べているように、いかにして二つのレベルの進化を統一的に理解できるか? これは今後の分子進化学に課せられた重要な課題である」[宮田隆著『分子から見た生物進化』講談社ブルーバックス(2014年)42、43ページ]

形態の進化を、DNAの突然変異によって分子レベルで説明することができないという未解決問題が、現在なお存在しているのです。

【まとめ】

- DNAで起きている突然変異の大部分は、自然淘汰に対して中立な変異であることが見いだされ、DNA分子は自然淘汰とは無関係に偶然のプロセスで進化してきたと想定する分子進化の中立説が提起された。

- 現在の進化論では、DNA分子は中立説で説明され、形態の進化は自然淘汰説で説明されている。

- しかし、分子進化の中立説と、形態の進化に関する自然淘汰説を橋渡しできない、すなわち形態の進化を分子レベルで説明できない。

【次回】

- 自然淘汰説と中立進化説を結合した現在の主流の進化学の問題点を明らかにします。

※2016年4月22日に一部修正。

◇