歴史書を通して歴史を学ぶことは最も基本であり、大切なことである。だが読み手にとって最も厄介なのはその分量、平たく言えばページ数である。

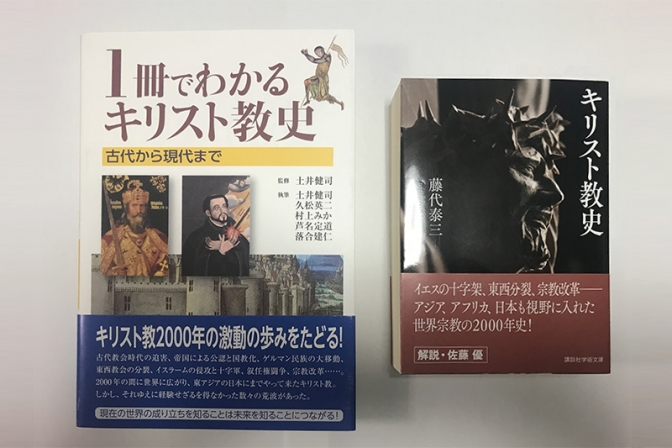

キリスト教史の名著といえば、私の神学生時代から現代に至るまで、歴史神学者の藤代泰三氏(1917〜2008)によって1979年に著された『キリスト教史』である。最近、講談社学術文庫から1冊の合本として出版されたことが記憶に新しい。文庫本にして750ページを超えている。値段も2千円以上で、「文庫を買ったから得した」という気分にはさせてくれない。

確かに神学生や牧師が「今年の夏休みに、気合いを入れて読もう!」と手にするなら、これに勝るものはない。

しかし、忙しい社会人や専門外の大学生(もちろん学生時代にこの手の本を読むくらいはしてもらいたいが)が読むのに「適している」ものは何か、と考えるなら、私は迷わず本書『1冊でわかるキリスト教史 古代から現代まで』をお勧めする。

理由は幾つかある。まず値段的に、藤代氏の『キリスト教史』とあまり変わりない(税別2200円)こと。そしてページ数が250ページであること。もちろん、前者は文庫判、後者はA5判なので単純な比較はできないが、フォントの大きさやイラスト写真の有無など、親しみやすさという点から見ても雲泥の差がある。

そして最大の違いは、本書が複数の専門家によってそれぞれの視点から著述されているため、歴史全体の流れをあえて「曖昧」にしていることである。ここに、1970年代の歴史書と2010年代のそれとの違い、さらに言うなら「歴史的なるもの」に対する学術的追究の深化を見て取れる。これが本書を、名著(藤代版キリスト教史)を差し置いて紹介しようと思った最大の理由である。

監修の土井健司氏(関西学院大学神学部教授)は、「はじめに」の中で次のように述べている。

本書では「教会」の歴史というよりも、もう少し社会的な広がりを考慮して執筆されています。つまりそれぞれの社会のなかでキリスト教はどのような展開を見せたのか、これは各執筆者のテーマの1つであると思います。そのため歴史の主体となる「キリスト教」というのもいささか曖昧で、開かれたままにしています。(中略)本書の論述は四角四面のぎごちなさを逃れ、柔軟で現実的な歴史叙述になっているものと思います。

本書は決して奇をてらうことなく、年代順に歴史的出来事が列挙されている。しかし、それらを語る立場の違いからか、出来事の決定的な評価にまで言及することは少なく、むしろ読み手に委ねられている。それは見方によっては「曖昧」と評されるが、土井氏はこれを「開かれたまま」と表現している。

歴史的出来事は1回限りで、決して後から変化するものではない。だが、歴史的評価はむしろ、時代や立場、状況によって常に流動性を持つ。いや、その流動性を止めてしまうような歴史観は、新たな流れを歴史に生み出すことができず、いつしか硬直化していくのだろう。

そういった意味で本書は、コンパクトかつ前衛的な「キリスト教史の教科書」として受け入れられるべき良書であろう。大学の一般教養科目や聖書学校などでテキストとして用いるには最適である。または各部に散見する「開かれた」箇所に敢えて焦点を当て、読書会を開催し、各々が調べてきた詳しい内容を発表し合うことでディスカッションに展開させるのも楽しいかもしれない。

ぜひ手に取り読んでいただきたい1冊である。

■ 土井健司監修『1冊でわかるキリスト教史 古代から現代まで』(日本キリスト教団出版局、2018年3月)

◇