1969年に公開されたグルジア(現:ジョージア)の名作映画のデジタルリマスター作品。

グルジアと言われたら、日本人は何を想像するだろう。黒海のほとり、コーカサス山脈の南にある小さな国。ソ連史に興味を持つ人なら、あのスターリンの生まれ故郷と知っているかもしれない。

実は世界で最も古いキリスト教信仰を持つ国でもある。1世紀から12使徒による伝道が行われ、約2千年間信仰が受け継がれてきた土地だ。「グルジア(ジョージア)」という地名も、正教・カトリックなどでは聖人とされている、ドラゴン退治の物語で知られる聖ゲオルギオスの名から取られている。

そして、ブドウとワイン発祥の地としても知られている。ブドウは約8千年前にメソポタミアやコーカサスで栽培されるようになり、約3千年前にワイン作りが始まり、エジプトなど各地に伝わったとされている。クレオパトラがグルジアのワインを好んだことも有名だ。(ちなみにピロスマニと名付けられたワインも人気があるそうだ)

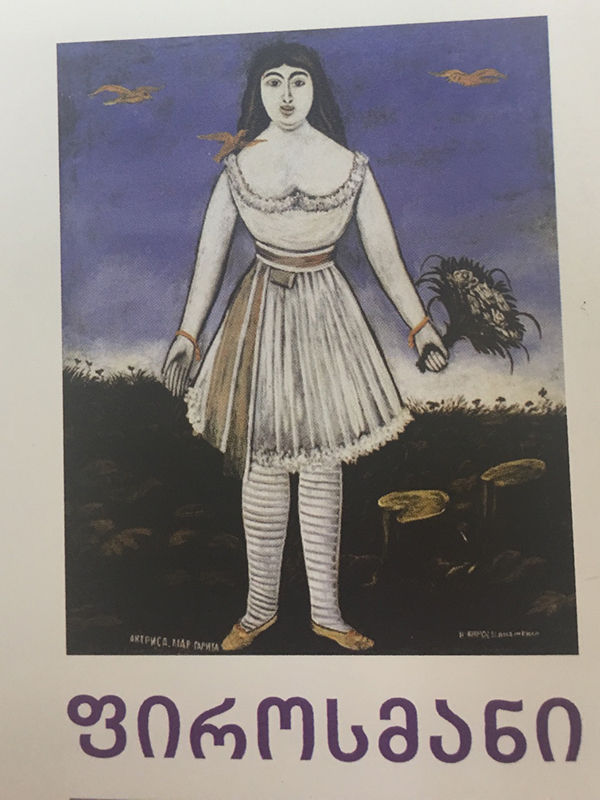

ニコ・ピロスマニ(1862~1918)は、独学の天才画家として、現在ではグルジアの国民画家として評価され、紙幣にも描かれている。ある作家は「ピロスマニを信じることは、グルジアを信じることだ」と評価したという。この映画では、その生涯が描かれている。

ピロスマニは、絵具の入ったカバン1つで町を放浪し、店の主人に頼まれてパンや酒と引き換えに、壁に絵を描く生活を続けた。描かれるのは、ブドウを収穫する農夫、酒を酌み交わす男たち、そしてグルジアの大地に住む動物たち。どれもグルジアそのものを描き続けた。

貧しく、人付き合いが苦手な彼の絵は、いつしか町の人々にとって大切なものと思われるようになる。そして、その絵の魅力が認められていく。

ちなみに、彼がある店で見かけたマルガリータという踊り子に恋して描いた絵は、その後「百万本のバラ」という歌となり、日本では加藤登紀子がカバーし、ヒットしたことでも知られている。

しかし、独学であるが故に批評家に稚拙な絵と批判され、画家としての評判が落ちてしまう。(このあたりはソビエト連邦ができて、共産主義国家による芸術統制を暗示しているのかもしれない。しかし、1969年という公開の年を考えると、それははっきりとは描けなかったのかもしれない)

この映画の見どころは、ピロスマニの生き方の背後で描かれる、グルジアの風土と人々の生活、そして共産政権になっても、グルジア正教が人々の心に深く根付いていたことを感じさせるところだ。

それを象徴しているのが、映画の後半だ。ピロスマニは、ある部屋に閉じ込められ、復活祭のための絵を描くようにと命じられる。復活祭で教会に向かう町の人々を描いた大きな絵を描き上げ、ピロスマニは、小さな小屋で1人息を引き取ろうとする。そこに1人の男が訪ねてきて尋ねる。

「何をしている」

「死のうとしているところだ」

「ばかな。今日は復活祭だ」

そして、彼は馬車に乗せられ、町へと運ばれていく。このシーンで映画は終わる。

東方正教会では、復活祭は1年で最も重要な祭日とされている。このラストシーンでは、イエスの遺体を運ぶ聖書の場面を思い出させる。死と復活が象徴されている。

監督のギオルギ・シェンゲラヤはそこに、グルジア人の精神と信仰を込めて描いたのだろう。

この映画を見て、真っ先に思い出すのは、イコンの歴史の中で最も重要な作家の生涯を描いた「アンドレイ・ルブリョフ」(アンドレイ・タルコフスキー監督)だ。ピロスマニはいわば、20世紀のグルジアのルブリョフと言えるのかもしれない。

正教には、佯狂者(ようきょうしゃ、ユーロジヴィ、英語ではholy fool for Christ)という、各地を放浪し、貧しい生活を送るという奇矯な生き方をする人こそ聖なる人であるという信仰がある。20世紀に生きた、この「放浪の画家」の中にも、グルジアの人々はそれを見ていたのだろう。

ピロスマニは、映画で描かれたように孤独のうちに亡くなったという。しかしその絵は、死後に高く評価され、現在はグルジア人の魂を象徴する画家として愛され続けているという。まさに「死と復活」といえるかもしれない。

全編を通して淡々とした静かな映画だ。しかし、そこにはグルジアの風土と精神性、そして正教の精神が全て詰まっているように思える。しみじみとした傑作だ。

残念ながら、昨年からの公開で現在も上映しているのは京都の立誠シネマのみとなっているが、現在配給元のパイオニアシネマデスクでは、DVD化を検討中だという。発売の折には、ぜひご覧になっていただきたい、静かな名作だ。

■ 映画「放浪の画家 ピロスマニ」予告編