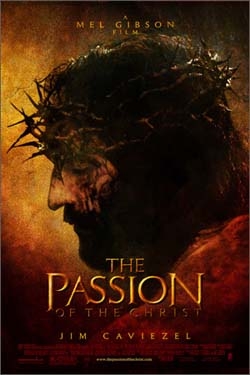

米映画公開で“宗教論争” 日本では5月公開

イエス・キリストが十字架に掛けられるまでの12時間を描いた、全米公開中の話題映画「キリストの受難(原題:The Passion of the Christ)」(メル・ギブソン監督)が、米国全土で大きな反響を呼んでいる。米メディアは公開前から、映画の描写について「残酷」「解釈が違う」と批判するなど連日大々的に取り上げ、また、公開に合わせて抗議運動も起きるなど“宗教論争”が巻き起こっている。

映画は、カトリック信者である同監督がキリストの「最後の12時間」を四福音書などを基に描写したもの。キリストがむちで打たれ血まみれになるシーンや、十字架上の死までの場面が多くを占める。ギブソンは熱心なカトリック信者で、キリストの最期を描いたこれまでの映画に対して「真実を伝えていない」と不満を持っていたという。虐待描写もリアルさにこだわり、セリフは当時話されていたアラム語とラテン語を使った。

米国内では、作品中の描写が論議を呼んでいるほか、ギブソンはバチカンの改革の一部に反対する伝統主義カトリックの教派に属していることから、製作の動機について、うがった見方も出ていた。キリストの死の責任をユダヤ人に押し付けようとしているとの懸念も一部で浮上。キリスト処刑を求めるユダヤ人群衆の描写に反発したユダヤ人議員が24日、映画館前で抗議集会を開くなど、社会問題にも発展している。国内のユダヤ人団体は、03年7月に映画の試写は始まった当時から、公開反対デモなどを行っていた。

12月に映画を鑑賞したローマ法王ヨハネ・パウロ2世が「忠実に描いている」と発言したとメディアで伝えられたが、直後に法王の秘書がこの発言を否定するという事態も起こった。

映画のほとんどは残酷なシーンでR指定(17歳未満は保護者同伴)を受けた。公開初日だけで興行収入20億円を上回ったとされている。

監督メル・ギブソンは公開前、ABCの番組に出演し、自身や同作品を反ユダヤ主義と批判している一部批評家に反論した。ギブソンは発言の中で、残酷な暴力描写はキリストの犠牲の大きさを観客に感じてもらうために、必要な演出だったと説明。「キリストはだれが殺したのか」との質問に対しては「大まかに言って、われわれ全員だと思う」と答えた。そして、自分は反ユダヤ主義ではないと強調。どのような形であれ差別は自分の信仰の教義に背く行為であり、反ユダヤ主義は罪だと述べた。日本公開は5月。