海行かば 水漬く屍(かばね)

(海を行けば、水に漬かった屍となり)

山行かば 草生す屍(かばね)

(山を行けば、草の生える屍となって)

大君の辺(へ)にこそ死ねめ

(天皇のお足元にこそ死のう)

かへりみはせじ

(後ろを振り返ることはしない)

第二の国歌ともいわれた「海行かば」

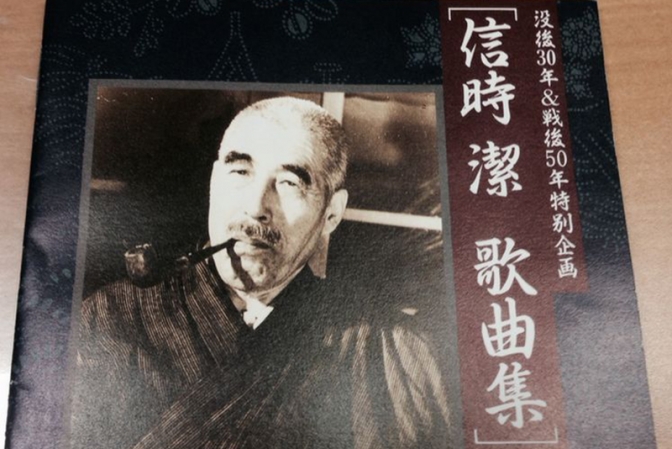

「海行かば」は、太平洋戦争中、「準国歌」「第二の国歌」ともいわれるほど、熱狂的に国民、兵士に広く歌われた。作曲家・信時潔(のぶとき・きよし、1887〜1965)が日本放送協会(NHK)の嘱託を受け、1937年に作曲、国民の戦意高揚を目的とした歌として制定された。太平洋戦争が始まると、ラジオの戦果発表(大本営発表)や、部隊の玉砕を伝える際に冒頭に流されたことから、国民に広く知られることになった。

太平洋戦争をテーマにした映画やドラマで現在もよく使われており、耳にしたことのある人もいるかもしれない。しかし敗戦後は、軍国主義を象徴する歌として、長らく封印されていた。

<「海行かば」>

牧師の息子として生まれ育った信時潔

歌詞は『万葉集』巻十八の大伴家持の長歌から取られているが、この旋律を作曲した信時が、プロテスタントの牧師の息子として育ったクリスチャンであったこと、また選ばれた歌詞も聖書と関係があったことは、あまり知られていない。

信時は1887年、日本キリスト教会大阪北教会(大阪市北区)の牧師、吉岡弘毅(こうき)の三男として生まれた。吉岡牧師の息子として育ったが、11歳で信時家の養子になったという。

『「海ゆかば」の昭和』(新保祐司編、イプシロン出版企画、2006年)によると、信時の父、吉岡は外務省を辞めて牧師になった人物で、不敬事件後、定職もなく各地を転々としていた内村鑑三に一時期住居を提供し、親密な交流があったという。その息子として育った信時は、「教会に親しんだ幼児の生活がいつしか私に洋楽への道を拓(ひら)いてくれた」と戦後、雑誌で回想している。

吉岡家の養子になった吉岡繁氏(元神戸改革派神学校校長)の著書『実践的伝道論研究』(新教出版社、1996年)には、吉岡弘毅について触れながら「三男潔(大阪北教会の長老であった信時家に養子に入った作曲家)へとその信仰は継承されましたが」という記述がある。

動機は善でも、結果が悪になることはあるか

信時がいつ洗礼を受けたかは不明だが、音楽家になるために入学した音楽学校に退学届を出し、救世軍に飛び込み路傍伝道をしていたこともあるという。しかし、それを続けるべきか迷っていたときに、植村正久牧師に次のように問うた。

「動機は善であっても結果が悪になることがありますか」

植村は一言、「うーん、あるね」と答えた。その答えを聞き、路傍伝道から音楽学校に戻ったという。

そのような背景から作り上げられたのが、「海行かば」だった。

また、歌詞は異なるが、キリスト教教育者の清水安三が、キリスト教社会運動家の賀川豊彦の協力を得て、東京・町田に設立したミッションスクール、桜美林学園の旧校歌の旋律にも用いられていたという。

かえりみはせじ

評伝『信時潔』(構想社、2005年)を書いた新保祐司氏は、歌詞の最後「かえり(顧)みはせじ」に注目し、この箇所は「(文語訳の)新約聖書ルカ伝第9章の62節『イエス言いたまふ「手を鋤(すき)につけてのち後を顧みる者は、神の国に適(かな)ふ者にあらず」』を連想する」「信時がこの歌詞に曲をつけているとき、このイエスの言葉が頭に浮かんだと考えても少しもおかしくない」と書いている。

「海行かば」では、「大君の辺にこそ死ねめ かへりみはせじ」となっているのに対し、ルカによる福音書9章60〜62節では、イエスが「あなたは行って、神の国を言い広めなさい」と言うと、ある人は「主よ、あなたに従います。しかし、まず家族にいとまごいに行かせてください」と言う。それに対しイエスは、「鋤に手をかけてから後ろを顧みる者は、神の国にふさわしくない」と語っている。

確かに両者の状況は似ており、『万葉集』の中からあえてこの箇所を選んだのは、聖書を意識していたという説明には説得力がある。

信時は、「バッハのコラールに強い影響を受けた」と生涯語っていたという。コラールは、元来はルター派教会で会衆全員によって歌われた賛美歌のことで、多くの場合、単純な旋律で、専門の合唱団ではなく、会衆によって歌われることを考えて作られているという。新保氏は、「『海ゆかば』は、いわば近代日本におけるコラールであった」と書いている。

賛美歌は、信仰者が神を賛美する信仰の告白でもある。「海行かば」は元来、鎮魂歌ではなく、強烈な忠誠を吐露した歌である。その忠誠の対象が、大君(天皇)ではなく、キリスト教の神であるとすれば、「海行かば」は確かに、賛美歌そのものとして作られたといえるかもしれない。

<「海行かば」が歌われている戦中の映像>

信時の信仰・意図から離れて歌われた「海行かば」

しかし、「海行かば」は太平洋戦争中、あまりに有名になり過ぎたことから、戦後は軍国主義賛美、戦争協力の歌とみなされるという運命が常に付きまとった。「信時潔は、『海行かば』で戦場に若者を送ったことを恥じて、戦後一切作品を発表しなかった」という説が広く流布していたこともあるという(実際は作品の数は減ったが、戦後も作品を作っている)。

ただし、信時自身の歌曲の解説やエッセーを読んでも、「海行かば」についてはほとんど触れられていない。数少ない発言として、1962年に雑誌『週刊新潮』のインタビューではこう語ったという。

「あの当時のことに関する私の気持ちは少し複雑でね。デリケートなものもありますし、ここで簡単に口でしゃべるわけにはいきません。ただ、あの『海行かば』が、今も人々に歌われるとすれば、それはあの当時の戦死者とか靖国神社とか、そういった生々しいイメージを絡ませて歌われないと思う。少なくともそうあってはならないんです」

また息子には、「おれは運命に流されたようなものだな」と述懐していたという。

いずれにしろ、信時の信仰や意図とは関係なく、自身の生い立ちやキリスト教信仰から生まれたこの歌は、太平洋戦争という時代の中で、天皇に忠誠を尽くし命をささげる歌として広く歌われることになった。

「動機は善であっても結果が悪になることがありますか」

信時が植村に問い掛けた問いが、「海行かば」という曲と信時潔という音楽家を象徴しているように思えてならない。

果たして、キリスト者・信時潔は何を思っていたのだろうか。