1985年8月12日、日本航空123便が群馬県の山中(通称:御巣鷹の尾根)に墜落した。日本航空では、事故の教訓を風化させてはならないとの思いと、安全運航の重要性を再確認する場として、2006年、安全啓発センターを開設した。本紙は、事故機の残骸や遺品が展示されている同センターを訪ね、日本航空の安全推進部・マネジャーの辻井輝氏に話を聞いた。

翌日に「お盆の入り」を控えた32年前の今日、東京羽田空港は帰省する家族連れや出張帰りのサラリーマンで混み合っていた。すでに羽田・千歳間、羽田・福岡間を往復していたジャンボジェット機は、JAL123便(日本航空)として、この日最後の往復先である伊丹空港に向かい、夕暮れの羽田空港を飛び立っていく。時刻は18時12分。乗員乗客524人、機内はほぼ満席だったという。

ところが、離陸から約12分後の18時24分、思いもよらぬトラブルが123便を襲った。相模湾上空を上昇中、「ドーン」という音がすると同時にコックピットに警報音が鳴り響いた。事故後に回収されたコックピットボイスレコーダー(航空事故の原因調査のため、コックピット内の音声を録音する装置)に、その衝撃音がはっきりと記録されていた。

機体の最後部に取り付けられている圧力隔壁が突如、破損したのだ。圧力隔壁とは、機内の気圧を一定に保つために必要なすり鉢状のカバー型の装置。ここから客室の与圧空気が一気に最後尾へ噴出した。

その結果、2つの致命的な問題が引き起こされた。1つは、飛行機の安定飛行に不可欠である垂直尾翼の破損。もう1つは、機体後部に設置されていた4系統の油圧システム(操縦に欠かせない動作機能)が全て損壊したことだ。そのため、コックピットでは、操縦桿(かん)をいくら操作しても操縦が利かない「アンコントロール」状態に陥った。

123便が実際にどのように飛行したのかを示すパネルを見ると、急降下、急上昇を繰り返す「フゴイド運動」と、垂直尾翼をほぼ失ったことで左右に波打つような「ダッチロール」現象が加わり、機内は想像を絶する恐怖に見舞われたことが容易に想像できた。

辻井氏が解説する。

「紙飛行機をイメージしてください。宙に飛ばすと、まず紙飛行機の先が上に上がって、次にスーッと下がります。123便はこのような状態で飛び続けました」

123便はトラブルが発生してからしばらく飛び続けたため、大勢の乗客が機内で遺書を書いている。そのパネルを見ると、機内が激しく揺れていたのだろう、字はやっと読める状態だ。中には血で染まったものもあった。男性が自分の妻や子どもたちへ書いたものだった。

「お客さまのご遺書には共通する点があります。ほとんどが18時30分と書かれています」

つまり、トラブルが発生して6分後にはすでに乗客は死を覚悟していたのだ。確かに高度を示すパネルを見ると、18時30分頃に機体は急降下を開始していた。

「最も激しく降下した時は、30秒足らずに1500メートル落ちました。これは、ほぼ真っ逆さまな状態です。お客さまが感じた恐怖はジェットコースターどころではなかったと思います。推測の域は出ませんが、お客さまは失神されていた可能性があります」

123便は羽田空港へ引き返すことを希望していた。ところが、実際は操縦が利かず、123便は北西寄りの強い風にあおられてグライダーのように滑空し、群馬県側へ流され、山梨県大月市上空で右旋回をしながら急降下し、地上に迫っていく。

この一帯は2千メートル級の山々が連なる山岳地帯が広がる。パイロットたちは懸命に機体を立て直そうと、あらゆる手を尽くした。日が落ち、周りは次第に暗くなっていく。必死の操縦もむなしく右急旋回しながら、山々に向かっていく。右主翼が山頂をかすめる。樹木が砕け散る。エンジンが1つ吹き飛んだ。機体は速度を上げ、稜線(りょうせん)に翼が激突。そして、異常発生から32分間も飛び続けたジャンボ機は18時56分、裏返しの状態で向かいの尾根に墜落した。

機体は衝撃でほぼ2つに折れ、先頭部分は跡形もなく大破し、激しく炎上した。機体の後方部は木々をなぎ倒しながら斜面を転がり落ちた。まるで地滑りでも起きたかのように大木はなぎ倒され、一面には機体の残骸と乗客の遺体が散乱した。

特に先頭部分の損傷は激しく、原形をとどめていない。損傷の少なかった後方部からは奇跡的に生存者4人が救出されたが、乗員乗客520人の尊い命が奪われてしまった。この事故は日本の航空機史上最多の犠牲者を出し、世界的にもこれ以上の犠牲者の出た事故は起きていない。

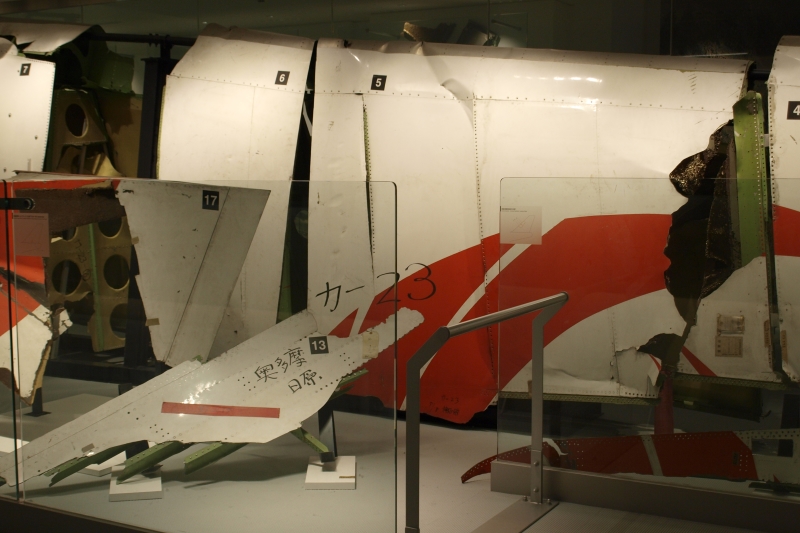

室内には、機体の残骸や、墜落原因となったとされる圧力隔壁の実物が展示されていた。事故の経緯や123便の飛行状況を解説するパネルを見学した後、ガラスケースに保存されている事故機の座席の前に案内された。

報道陣の撮影はここから先は基本的に認められていない。遺族への配慮が一番の理由だ。座席は3つの状態ごとに展示されていた。①前方部のシート「原形をとどめないほどねじ曲がった状態」(数百Gの衝撃)、②中間部のシート「折れたり曲がったりしている状態」(100G程度)、③後方部のシート「損傷はあるが原形はとどめている状態」(数G程度)。衝撃の恐ろしさを実感すると同時に、このシートに実際に乗客が座っていたかと思うと胸が痛んだ。

ケースに保管された2400点もの小さな残骸は、遺族が山で拾ってきては大切に残してきたものをJALが引き取った。また、壊れた眼鏡、墜落時刻の18時56分で止まったままの腕時計、ねじ曲がったボールペン・・・遺族から提供されたものが、事故が現実であったことを静かに訴え掛けてくる。

「山に落ちている部品や遺品を展示することに意味があります。これを見て、自分の家族だったらと、事故の悲惨さを知って、社員には安全責任を感じてほしい。社員は、遺族に寄り添う気持ちを持って、より高いレベルで安全を追求しなければならない」

520人の命が奪われた大事故から32年の月日が経過し、人々の関心は薄れつつある。「2度と事故は起こさない」という安全憲章の誓いとともに、このセンターを通じて事故を決して風化させず、次世代に語り継いでいこうとする責任を感じた。