コロナ禍となりすでに2年が過ぎた。いまだに収束の気配がなく、私たちの生活は混沌(こんとん)としている。この現状をどう捉えたらよいのか。未来にどんな希望を描けるのか。人々はこの現実をさまざまな方法で解釈し、良き明日が訪れることを希求している。

新型コロナウイルスを専門的に分析し、それと日本政府の政策の齟齬(そご)を指摘する著作も出版されている。自粛を過度に強調する日本人の心理を深く考察し、「日本人論」としてまとめ上げた本もある。では、宗教界はどうか。以前書評を書いたが、仏教界からは『不要不急 苦境と向き合う仏教の智慧(ちえ)』が上梓され、コロナ禍にある人々にメッセージが届けられている。書評の中で私はこう述べていた。

「知恵(智慧)」という視点から現代をひもとくというやり方なら、私たちにも2千年以上の蓄積があるではないか。それを丹念に調べ、現代との差異を見いだし、その間を埋める努力をすべきではないだろうか。いつまでも仏教界に押され気味でいいのだろうか。私たちにこそ、伝えるべき良き知らせ(福音)があると「コロナ以前」にはうたっていたのに!

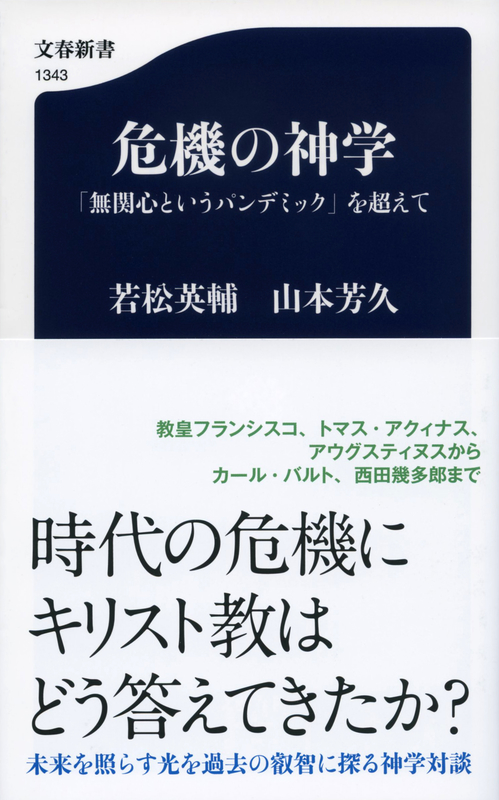

『不要不急』を取り上げた昨年9月の段階では、これに比する一般書が日本のキリスト教界からは出ていなかったように思う。しかし同年12月、ついに真打登場である。本書『危機の神学 「無関心というパンデミック」を超えて』は、まさにキリスト教界からのアンサーといえるだろう。「神学」という、一見小難しく、一般の人々からはとっつきにくいと思われがちな分野から、若松英輔、山本芳久の両氏が分かりやすく、そして実践的な例証を交えながら語り尽くす本が出たのである。2人の対談形式を取っているが、一人語りが多く、あらかじめ決めておいたトピックスを、各々が担当してプレゼンしているような形式となっている。

著者の2人がカトリック畑であるため、どうしても話の中心がローマ教皇やキリスト教史に登場する偉人たち(アウグスティヌスやトマス・アクィナスなど)になっており、プロテスタントの神学者がここにもう一人加わっていたら、なお中身が濃くなっていただろうと思わされる。もしかしたら彼らに並ぶ論客が見当たらなかったのかもしれない(私の勝手な想像ではあるが)。

さて、内容を少し紹介しよう。副題にもなっている「無関心というパンデミック」とは、現教皇フランシスコの回勅に由来するものだ、と山本氏は述べている。詳しくは第5章「危機の神学者としての教皇フランシスコ」をお読みいただきたいが、カトリック的世界観においては現代のコロナ禍がすでに予見されていたという発想はとても新鮮であった。プロテスタントの牧師である私はどうしても、自国のプロテスタント諸教会の日常に目を向けがちだが、カトリックはやはりその名の通り普遍的な神の教会という立場から、グローバルな世界観を提唱している。

第1章では、コロナ禍に向き合う私たちの視座を話題にしている。これは、今まで当たり前だと思っていた自分中心的な生き方が、コロナ禍によって「他者」を意識せざるを得なくなったことを意味している。感染する・させるかもしれないと、私たちは否応なしに他者と共に生きていることを実感する。こうした視座を与えてくれるものこそ「神学」であるという両氏の主張は、いやしくもこの分野の端くれで生きる私にとって、大いなるエールを頂いたような気がした。

第2章と第3章は、キリスト教と疫病の関わりについて、歴史的な視点でひもとかれている。個人的には第2章で語られている内容がとても面白かった。キリスト教がローマ帝国に広がった理由の一つとして、疫病がまん延する中でも将来への希望と未来像を示すことができ、しかもその中で愛と奉仕の実践をなし得た事実を挙げている。この時から「危機」は「画期」(このフレーズは第4章のタイトルにも入っている)であったことが示されている。そして当時の神学者たちがこのような危機をどう捉え、どのようにして人々に将来への希望を示していったのか、が語られている。

第4章は「『危機』こそ『画期』である」というタイトルの通り、さまざまな時代において多くの人々が「危機」だと一面的に捉えてしまう中、神学者たちは「神学的視座」に立ち、これを現状変革のチャンスとしてきたことが示されている。ここに至って、両氏が本書で訴えたかった本質が多面的に明らかになる。それは、第1章末尾で語られている若松氏の以下の文章に集約されるだろう。

キリスト教神学は、静的、概念的なものではなく、じつに動的なものです。むしろ、動的ならざるものは神学ではないといってもよいくらいではないでしょうか。さび付いた概念を繰り返しているだけでなく、永遠なるものが、それゆえに常に新たに生まれるという思想が、キリスト教神学の根底にある。そういう思想だけが古くて新しい危機に対応できるのではないか。この対談では、そうした可能性をめぐっても思索を深めたいと思っています。(34ページ)

本書はコロナ禍に対する私たちの心の持ち方について語っている。しかしそれだけにとどまらず、神学という学問が、いかに守備範囲が広く、そしてどんな立場(たとえクリスチャンでない人)にあっても、立ち止まり、思索を深めることが、新しい自分、新しい世界に一歩足を踏み入れるきっかけとなることを指し示している。クリスチャンのみならず、他宗教の人、また無宗教を自認する人にもぜひ読んでもらいたい一冊である。

■ 若松英輔・山本芳久著『危機の神学 「無関心というパンデミック」を超えて』(文藝春秋 / 文春新書、2021年12月)

◇