「後編」では、なぜアダムは罪を犯したのかを考察し、「悪の起源」を明らかにする。その前に、神から見た人の「罪」を定義しておきたい。それは「不信仰」であり、神を信じないことを指す。

罪についてとは、彼らがわたしを信じないこと、(ヨハネ16:9、新共同訳)

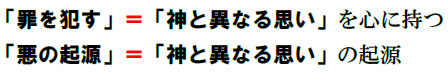

神を信じないとは、「神と異なる思い」を信じるということを意味する。従って、罪は「神と異なる思い」であり、罪を犯すとは、「神と異なる思い」を心に持つことを指す。すると、罪のもとになる「悪の起源」は、「神と異なる思い」の起源ということになる。

しかし、アウグスティヌスは罪を犯すことを、神の命令に違反する「行為」として捉えた。心が「神と異なる思い」を持っても、違反する「行為」を選択しなければ罪は犯していないとした。ここに誤りがある。人は罪を「行為」で捉えるが、神はそうではないからだ。違反「行為」につながる「思い」を持った時点で、罪を犯したと見なされるのが神である。

しかし、わたしはあなたがたに言います。だれでも情欲をいだいて女を見る者は、すでに心の中で姦淫を犯したのです。(マタイ5:28)

まことに罪を犯すとは、「神とは異なる思い」を心に持つことをいう。アダムの罪の考察は、この罪の定義の下で行う。そうしないと精度の高い考察などできない。ではまず、人の願望を知ることから始めよう。

【なぜアダムは罪を犯したのか】

(1)人の願望

アウグスティヌスは、人は「神のようになりたい」という願望を抱いたとした。しかし、そのような願望を抱きようがなかったことは「前編」の(5)で詳しく説明したが、簡単におさらいするとこうなる。

「神のようになりたい」という願望を持つには、その前に人が自分を「ダメな者」と思う必要があり、「ダメな者」と思うには、神が人のことを「ダメな者」として育てる必要がある。しかし神は、人を「非常に良き者」として育てられた。「見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)。ゆえに、「神のようになりたい」という転倒した願望を、アダムもエバも持ちようがなかった。これは、心理学においては常識的な理解になる。

ならば、人にあった願望は何か。それは、「愛したい」であった。人は神に似せて造られた以上、神と同じ「愛したい」という願望しか持ちようがなかった。「愛したい」とは、神の御心に沿って生きたいということであり、これを「善」の選択という。従って、神が食べるなと命じられれば、食べないことが「善」となり、人にはそれを選択する意志しかなかった。

となると、神から食べるなと言われた物を人に食べさせるには、食べることが御心であり「善」であると思わせる必要がある。「神と異なる思い」を、あたかもそれは「神の思い」(善)だと信じ込ませなければならない。要は、「×」を「〇」にする必要がある。これを「欺く」というが、実際に悪魔は「欺く」ことに成功したので、人は食べてしまった。ならば、一体どのような手口で「×」を「〇」だと信じ込ませたのだろう。その手口は、「コミュニケーション」の基本を知れば容易に分かる。

(2)「コミュニケーション」の基本

コミュニケーションとは、互いの「思い」を伝達し合うことである。では、どうやって伝達し合うのか。すぐに思い浮かぶのは「言葉」だ。「言葉」を使えば、「思い」が伝えられると思う。しかし、実際は違う。そのことを知る簡単な実験をしてみたい。

明るい性格の友達がいた。その友達があなたに明るい表情で、「私は大丈夫」と言葉を発した。次に、同じ友達が暗い表情で、「私は大丈夫」と言った。

さて、あなたはどちらの場合も同じ意味に受け止めるだろうか。明るい表情の時は、言葉通りに受け止めることだろう。しかし、暗い表情の時は、いくら「大丈夫」と言っていても、反対の意味に受け止めるのではないだろうか。同じ言葉を聞いても、相手がその言葉を語るときの様子次第で、その意味が「〇」にも「×」にもなるということだ。

つまり、相手に自分の「思い」を伝える上で最も重要な役割を担っているのは「言葉」ではなく、語るときの「様子」なのである。人は相手の言葉を理解する際、相手がその言葉をどのような口調で、どのような表情で、どのような態度で語ったのかを確認した上で、言葉の意味を理解する。こうした「様子」を「非言語」といい、これが言葉の意味を「〇」にも「×」にもしてしまうのだ。さて今度は、このことを別の事例で説明しよう。

例えば、親が優しい口調でほほ笑みながら、子どもに、「ばかだな、お前は」と言ったとする。今度は、にらみつけ怒鳴って、「ばかだな、お前は」と言ったとする。同じ言葉が発せられてはいるが、前者の場合だと、子どもは自分が親に愛されているという意味に捉え、後者の場合だと、自分は愛されていないという意味に捉えるだろう。すなわち、親の「非言語」が親の発した言葉の意味を、「〇」にも「×」にもしてしまうのである。

例えば、「メール」でコミュニケーションを図るとき、相手に自分の表情も口調も伝えられないので、人は「非言語」として絵文字を使う。それによって、自分の思いを正確に伝えようとする。ゆえに、文章の最後にスマイルの絵文字があれば、相手は文章を好意的な意味に受け止め、怒っている絵文字であれば、まったく別の意味に受け止める。まさしく「非言語」が、文字の意味を決定してしまうのである。

では、人は「非言語」の意味をどうやって理解するのだろう。それは、その人の積み上げてきた経験による。先の例で言うと、普段から明るい性格の友達だという経験があれば、いつもと違う暗い表情の「非言語」を見ると、言葉ではいくら「大丈夫」だと言っていても実際はそうではないと判断する。しかし、普段から暗い性格であれば、暗い表情の「非言語」を見ても、言葉通りに理解する。まさに「言葉」のやりとりの意味を決定づけるのは、積み上げてきた「非言語」への経験となる。

ならば「非言語」だけでも、コミュニケーションは可能なのだろうか。もちろん可能である。例えば、赤ちゃんは言葉を喋れないが、「非言語」は理解できるのでコミュニケーションができる。例えば、犬のような賢い動物なら「非言語」は理解できるので、コミュニケーションは可能になる。それで人は犬をペットにする。

こうしたコミュニケーションの基本が分かると、悪魔が人を欺くには何が必要であったのかが分かる。それは、人が普段から好感を持っている者を使うということだ。その者がほほ笑みながら、「悪」を「善」だと言えば、人を欺くことができる。そこで悪魔が白羽の矢を立てたのが、聖書によると「蛇」であった。その理由を見てみよう。

(3)「蛇」を使う

悪魔は人を欺くために「蛇」を使った。その理由は、次の御言葉を見ると分かる。

主なる神が造られた野の生き物のうちで、最も賢いのは蛇であった。(創世記3:1、新共同訳)

御言葉によると、「蛇」は「最も賢い」生き物であったという。今日で言うと、チンパンジーのような動物であった。チンパンジーとは「非言語」によるコミュニケーションができるので、人はペットとして飼いたいと思うほどに好感を持つ。この時の「蛇」は、「最も賢い」とあることから、チンパンジーよりもさらに「非言語」によるコミュニケーションができたということであり、チンパンジーよりも好感が持たれた動物であったということになる。それで悪魔は、「蛇」に白羽の矢を立てた。今の蛇の姿からは想像もできないが、蛇が今のようになったのは聖書によると、悪魔に用いられた後であった(創世記3:14)。

ところが、この「最も賢い」という訳は少数派であり、「一番狡猾」(新改訳第3版)と訳されるのが一般的である。「狡猾」とは、悪い者を指して使われる言葉であり、それが事実であれば、人は「蛇」に対し好感ではなく、警戒心を持っていたことになる。そうなると、話はまったく変わってくるので、どちらの訳が正しいかは重要な問題となる。

そこで文脈を見てみよう。この話の前に、「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)という記述がある。神は「狡猾」な生き物など造られなかった、という話が書かれている。であれば、この箇所は「最も賢い」と訳すのが正解となる。

イエスの時代に使われていた七十人訳聖書も、この箇所は「プロニモス」[φρόνιμος]と訳している。意味は「分別のある」「思慮深い」「利口な」であって、悪い意味はまったくない。さらに言うと、この箇所のヘブライ語は「アールーム」[עָרוּם]で、旧約聖書では11回使われているが、そのほとんどは「賢い」という良い意味で使われている(箴言12:16、12:23、13:16、14:8、14:15、14:18、22:3、27:12)。従って、ここでの「蛇」に対する「アールーム」という形容は、良い意味で使われたのであって、「最も賢い」というのが正しい。

すなわち悪魔は、人が好感を持っていた「蛇」を操作し喋らせることで、人を欺こうとしたのである。なぜ喋らせることができるのかと思うかもしれないが、創世記3章を字義通りに読む限り、悪魔にはそうした力があったとしか言いようがない。当然、神にも同様のことができたので、聖書には次のような記事がある。「すると、【主】はろばの口を開かれたので、ろばがバラムに言った。『私があなたに何をしたというのですか。私を三度も打つとは』」(民数記22:28)。

このように、悪魔が「蛇」を使ったのは、「神と異なる思い」を「神の思い」だと思わせる必要があったからであり、それで人が好感を持っていた「蛇」を使った。これこそが、悪魔の策略にほかならない。では、その策略の実際を見てみよう。

(4)悪魔の策略

ある日突然、「蛇」がエバに話しかけてきた。そこで想像してみてほしい。普段から好感を持っていた「蛇」が、優しい眼差しで、優しい声で、いきなり喋り出す様子を。それはちょうど、愛らしいチンパンジーが突然、人の言葉を喋り出すようなものだ。当然、幼子であれば、そのことに喜び、感動を覚えるだろう。エバは、無垢で純粋な存在であったので、そうした幼子そのものであった。

しかも「蛇」は、「あなたがたが神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです」(創世記3:5)とまで言い、あの愛する「神」の名まで出してきた。そうなれば、喋っている「蛇」を神の思いを伝える御使いのように思ってしまうだろう。実際そうなってしまったから、「そこで女が見ると、その木は、まことに食べるのに良く、目に慕わしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった」(創世記3:6)となり、エバは食べてしまった。これを「欺かれる」という。

つまりエバは、「蛇」が神の造られた最も賢い動物だったので、「蛇」が優しく語る言葉を神からの伝言として聞き、それを信じてしまったのである。神は当初、「食べれば死ぬ」と言われていたが、「蛇」が「あなたがたは決して死にません」(創世記3:4)と言ったことで、もう食べても死ななくなり、今度は食べることが御心なんだと信じてしまった、というのがこの話の真実である。

この手口は「オレオレ詐欺」と何ら変わりがない。「オレオレ詐欺」では、年老いた親を欺くために、悪人は電話口で、親が好感を持っている息子を装う。そして自分を助けることは「善」だと欺き、お金を振り込ませるのである。まさに悪魔が「蛇」を使ってしたことは、これとまったく変わらない。まことに悪魔は、人を欺くためなら御使いにすら変装するのである。

しかし、驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。(2コリント11:14)

従って、彼らには罪を犯してしまったという意識は毛頭なかった。そのことは、罪を犯したあと、アダムが神の声を聞いて取った行動を見ればよく分かる。

私は園で、あなたの声を聞きました。それで私は裸なので、恐れて、隠れました。(創世記3:10)

ここでアダムは、「私は罪を犯したので、恐れて、隠れました」とは言わなかったのだ。自分が裸だと知るようになったので、「恐れて、隠れました」と言ったにすぎない。このことは、罪をまったく自覚していなかったことを物語っている。すなわち、「蛇」の言葉を神からの言葉と信じて食べてしまったというのが事の真相であった。ちなみに彼らが罪に気付くのは、神に「食べたのか?」と聞かれてからである。

このように、悪魔の策略は実に巧妙であった。それは「非言語」を巧みに利用し、人を欺くことであった。そのために「蛇」を使い、御心でない話を御心だと思わせたのである。この理解で間違いないことは、旧約聖書に光を当てる新約聖書が保証している。

しかし、蛇が悪巧みによってエバを欺いたように、万一にもあなたがたの思いが汚されて、キリストに対する真実と貞潔を失うことがあってはと、私は心配しています。(2コリント11:3)

そうであれば、エバには罪を犯す要素は何もなかったということになる。このことから、アダムの罪の原因も確定する。

(5)アダムの罪の原因

悪魔の使った手口は、今日ではごく普通にまねされ、誰もが好感の持たれている者を広告塔に使い、人々の思いを誘導しようとする。また、グリム童話に「白雪姫」という話があるが、これも悪魔の手口と同じである。王妃は白雪姫に毒リンゴを食べさせるために、わざわざ白雪姫が好感を持てる「おばあさん」に変装し欺いた。エバも白雪姫と同じように、相手が好感の持てる「蛇」さんだったので、欺かれてしまった。そしてエバに誘われ、一緒にいたアダムも食べてしまった。

となると、アダムの罪の原因は、エバということになるのだろうか。見た目はそうであっても、実際は違う。なぜなら、アダムはエバと一緒にいたからだ。ゆえに、エバが欺されていると分かっていれば止めていた。だが何もせず、自分もエバの誘いに応じて食べてしまったということは、一緒にいたアダムも、「蛇」に欺かれたということを意味する。実際「蛇」は、「あなたがたは決して死にません」(創世記3:4)と言い、アダムとエバの2人に喋っている。従って、アダムの罪の原因も、「欺かれたから」、となる。

ここで注意しなければならないことは、アダムもエバも、「蛇」の言葉を理解したわけではなかったということだ。理解した上での同意ではなく、彼らは、ただ「蛇」の言葉を信じてしまった、のである。では、「蛇」が言った言葉をあらためて見てみよう。

あなたがたは決して死にません。あなたがたがそれを食べるその時、あなたがたの目が開け、あなたがたが神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。(創世記3:4、5)

「蛇」は「決して死にません」と言ったが、神の造られた世界には「死」など存在していなかった。ゆえに、その意味を理解しようがない。また、「神のようになり、善悪を知るようになる」と言われても、初めから神に似せて造られ、無条件で神に愛されていたので、そもそも神のようになる必要などなかったので、「これは何を言っているのかな・・・」となる。つまり、人は「蛇」の言ったことを理解し、それに同意したわけではなかったということだ。「蛇」が言ったことは分からなかったが、「蛇」の言うことをただ信じ、そして食べたのである。

私たちも、神に対しては同じことをしている。神が言われた言葉を理解し、それに同意して行動するわけではないからだ。あくまでも神が言われるのであれば真実に違いないと、たとえ言われたことが理解できなくてもただ信じ、行動するのである。そうではないだろうか。これを信仰という。こうした神への信仰の逆が罪であり、「罪についてとは、彼らがわたしを信じないこと」(ヨハネ16:9、新共同訳)、この場合だと、「蛇」を信じてしまうことがそれに当たる。

これに対しアウグスティヌスは、アダムは生きる「生」を享受していたので、教えなくても「死」のことは分かっていたと言う。人は一方の意味を知れば、反対のことは自動的に知ると言う。「善」を知れば、「悪」は何かを教えなくても自動的に知ると言う(『創世記注解』第8巻16章)。ゆえに、人は神の命令を十分に理解することができたし、「蛇」の言葉も理解できたとし、アダムは自らの意志で神に反抗したと言う。

確かに、「死」と「生」が存在するこの世界では、一方の意味を知れば反対のことは自動的に知ることになる。しかし、アダムが造られたときの世界には「死」はなく、「善」に逆らう運動は人の中に存在していなかった。存在しないから、「生」を享受しようが「生」を意識することもなく、その反対も知ることはなかった。それは、「不幸」があるから「幸せ」という言葉が存在するのであって、「不幸」がなければ、「幸せ」という言葉は存在しないのと同じだ。つまり、「生」と「善」しかない世界においては、人は「生」も「善」も意識することはなく、反対の「死」も「悪」も知りようがなかったのである(参照:「前編」の(4))。

このように、アダムの罪は、「蛇」を信じてしまうという「不信仰」であった。信じてしまったのは、悪魔が「蛇」に喋らせたからであり、罪の原因は悪魔にあった。罪となった「神と異なる思い」は、悪魔から出ていた。ゆえにイエスは、悪魔のことを、「彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです」(ヨハネ8:44)と言われたのである。従って、「悪の起源」は悪魔となる。

以上が私の考察であり、これは聖書の教える福音とも一致する。しかし、重大な疑問を一つ残している。それは、悪魔はどこから来たのかという疑問である。神と同様、初めから存在していたとなると二元論になり、神だけが永遠であるとする神性に違反してしまう。かといって、悪魔は、神の造られた御使いが堕落し誕生したとなれば、「悪の起源」の行き着くところが神になってしまう。従って、この考察では悪魔の起源が疑問として残る。そこで、悪魔のことはどう捉えたらよいのか、そのことも併せて考察する必要がある。この考察からは、神の素晴らしい計画と、神がなぜ食べるなと言われたのか、その理由も見えてくる。

【悪魔について】

(1)悪魔の起源

人は、神の造られた御使いが堕落し、悪魔になったと考えた。その根拠として、例えばイザヤ14:12~15が取り上げられた。だがこの箇所は、バビロンの王に対する話であって、御使いが堕落した話ではない。そもそも御使いが堕落し、悪魔になったとなれば、どうして御使いが神に逆らう罪を犯すことができたのかという、まったくもって解けない疑問が生じる。

しかし、悪魔は御使いの堕落した姿ではなく、初めから悪魔であったとなれば、御使いが罪を犯したという話にも説明がつく。「罪を犯した御使いたち」(2ペテロ2:4)。それは人の場合と同じように、悪魔に欺かれたからとなる。では、聖書は悪魔のことをどう教えているのだろう。聖書によると、イエスは悪魔についてこう教えられたという。

悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは、自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。(ヨハネ8:44)

イエスはここで、「悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません」と言われた。堕落した御使いが悪魔であれば、イエスは悪魔のことを「初めから」ではなく、「途中から」と言ったはずだが、そうは言われなかった。明確に、「初めから」と言われた。従って、良き御使いが堕落し、悪魔になったという話はあり得ないことになる。

さらに聖書によると、神は良きものしか造られなかったという。「神はお造りになったすべてのものを見られた。見よ。それは非常に良かった」(創世記1:31)。ゆえに、「初めから」悪であった悪魔は、神の被造物でもなかったということになる。

そうなると、「万物は御子にあって造られたからです」(コロサイ1:16)という教えはどうなるのか。悪魔は神からではないとなれば、一体どこから来たのかという疑問が残る。だが聖書は、それに関しては沈黙している。神もサタンである悪魔に対し、「おまえはどこから来たのか」(ヨブ1:7)と言われている。

この疑問に対する答えは、神は人にとって「つまずきの石」だというところにある。「見よ。わたしは、シオンに、つまずきの石、妨げの岩を置く」(ローマ9:33)。神のことは、この世の知恵では決して知り得ないということに、疑問への答えがある。

事実、この世が自分の知恵によって神を知ることがないのは、神の知恵によるのです。それゆえ、神はみこころによって、宣教のことばの愚かさを通して、信じる者を救おうと定められたのです。(1コリント1:21)

この世の知恵では神を知り得ないので、神はどこから来たのかと問われれば、神は最初からおられたとしか言いようがない。聖書にそうあるからとしか答えようがない。「わたしはアルファであり、オメガである。最初であり、最後である」(黙示録22:13)。また、唯一の神しかいないと言いながら、なぜ父と子と聖霊なる3人の神がいるというのかと問われれば、聖書にそうあるからとしか答えようがない。つまり、この世の知恵で神の起源を知ることも、三位一体の神を知ることも不可能なのである。それで聖書は、「自分の知恵によって神を知ることがない」と教える。

悪魔に対しても、同じことが言える。聖書は、悪魔が神の被造物であることを拒否し、しかも最初は、神しかおられなかったと教える。マニ教が言うような、初めに神と悪魔がいたという二元論を否定する。これもまた、この世の知恵では理解不能となる。そうであっても、聖書にそうあるからとしか答えようがない。これが、疑問に対する答えである。

このように、聖書が沈黙する以上、人の知恵では悪魔の起源を知りようがないというのが答えになる。だが、悪魔とは何だと問われれば、聖書は沈黙を破り、それはこの世界における「悪の起源」であり、「死の起源」であるという。なぜなら聖書は、罪を犯す者は悪魔から出たと教えているからだ。「罪を犯している者は、悪魔から出た者です」(1ヨハネ3:8)。こうした悪魔の姿を知るなら、悪魔に対する神の計画が見えてくる。

(2)神の計画

アダムは、悪魔に欺かれた。このことは、悪魔は簡単には滅ぼせない存在であったことを示している。なぜなら、もし容易に滅ぼせる相手であったなら、神はアダムが欺かれないよう、人を造る前に滅ぼしておられたからだ。にもかかわらず、人を造られたときに悪魔がいたということは、悪魔は相当手強い相手であったことを示している。そのことは、次の御言葉を見ても分かる。

これは、その死によって(キリストの十字架の死によって)、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。(ヘブル2:14、15)※( )は筆者が意味を補足

神は悪魔を滅ぼすのに、ご自分の「死」と刺し違えられたという。このことからも、悪魔がいかに手強い相手であったかがうかがえる。つまり、神は人を造る前に悪魔を滅ぼさなかったのではなく、滅ぼせなかった、ということが推論できる。さらに御言葉は、悪魔によって人は一生涯「死の恐怖」の奴隷になったという。このことから、悪魔の実体は「死の恐怖」という「恐れ」であったことも推論でき、神は悪魔を滅ぼすのに、「恐れ」を締め出す武器を使ったことが分かる。その武器は、「全き愛」だと聖書は教えている。

全き愛は恐れを締め出します。(1ヨハネ4:18)

ならば、「全き愛」とは何なのだろう。イエスはそれについて、「人がその友のためにいのちを捨てるという、これよりも大きな愛はだれも持っていません」(ヨハネ15:13)と言われた。こうした話から、悪魔を滅ぼす計画の全貌が見えてくる。それはこうであった。

神は、悪魔という「闇」を滅ぼしたかった。神の創造と「闇」とを区別したかった。そうした神の思いは、「神は光とやみとを区別された」(創世記1:4)からうかがい知ることができる。しかし悪魔は、「死の恐怖」という「恐れ」を本質とする者であり、その本質を滅ぼすには「全き愛」という武器を必要とした。「全き愛は恐れを締め出します」(1ヨハネ4:18)。その「全き愛」とは、「友のためにいのちを捨てる」(ヨハネ15:13)ことであった。

ということは、神が「全き愛」という武器を持って悪魔の住む「よみ」に下り、悪魔を滅ぼすには、いのちを捨てるための「友」が必要になる。それで神は人を造られた。だがこれだと、人は悪魔を滅ぼすために造られた“おまけ”になってしまう。しかし、実際はそうではない。神は真に「友」となる人を造りたかったというのが正しい。それに併せ、それを邪魔する悪魔を滅ぼそうという計画を立てられた。神は人を愛し、人と暮らす世界を造りたかったから、何としても悪魔を滅ぼそうとされたのである。それには、友である人のために、ご自分のいのちを捨てる「全き愛」が必要であったということだ。

さらに言うと、人を造れば、人は悪魔に欺かれ罪を犯すことは予想できた。人が苦難に陥ることは分かっていた。しかし、神はそのことを逆手に取り、真実に人との間に信頼関係を築こうとされたのである。なぜなら、苦難の中にあってこそ、揺るぎない信頼関係が築けるからだ。さらには、人が苦難の中にあってこそ、人のためにいのちを捨てる「全き愛」を実行することができ、それによって悪魔を滅ぼすこともできるからだ。

無論、悪魔はそうした神の深い計画など知る由もなく人に罪を犯させ、人を「死の恐怖」の奴隷とした。だが神は、悪魔の仕業によって人が「死の恐怖」につながれたことで、「全き愛」を実行できる機会を得た。そこで神は、悪魔のしわざを打ちこわすために、イエスとして地上に来られ、「神の子が現れたのは、悪魔のしわざを打ちこわすためです」(1ヨハネ3:8)、人のために十字架に架かり、殺された。まことに神の「いのち」を、人のために捨てられたのである。

悪魔はこの時、イエスが十字架で選択した死を、単なる「肉体の死」だと思った。だがそれは、イエスが三位一体の神との関係を失うという、真実な「死」であった。つまりイエスは、父なる神と、聖霊なる神との関係を断ち切るという「死」を引き受けられたのである。その「死」が想像を超えた苦しみであったことは、十字架に架かる直前のイエスの様子から知ることができる。「イエスは、苦しみもだえて、いよいよ切に祈られた。汗が血のしずくのように地に落ちた」(ルカ22:44)。

こうしてイエスは、十字架で真実の「死」を受け入れ、父なる神と聖霊なる神は、イエスを手放されたのである。それでイエスは、「エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニ」(マルコ15:34)と叫ばれた。これを訳すと、「わが神(父なる神)、わが神(聖霊なる神)。どうしてわたしをお見捨てになったのですか」(マルコ15:34 ※( )は筆者が意味を補足)となる。イエスはご自分の「いのち」を、人を救うために本当に捨てられたのだった。ここにイエスの「全き愛」が顕在し、父なる神も聖霊なる神にも、イエスを手放すという「全き愛」が顕在した。

これは、悪魔にしてみれば想定外だった。悪魔は、イエスをこの世界から排除するために十字架に架けたのであって、イエスは「肉体の死」だけを引き受けたのだと思っていたからだ。神が、人ごときのためにご自分の「いのち」まで差し出すとは、思いもよらなかったのである。しかし、時すでに遅しであった。「全き愛」に身を包まれたイエスは、悪魔のいる「よみ」に下られたのである。

そしてイエスは、「恐れ」を武器とする悪魔と、顕在した「全き愛」を持って戦い、「全き愛は恐れを締め出します」(1ヨハネ4:18)、悪魔の武器を解除された。「神は、キリストにおいて、すべての支配と権威の武装を解除してさらしものとし」(コロサイ2:15)。そして悪魔を滅ぼし、「その死によって、悪魔という、死の力を持つ者を滅ぼし」(ヘブル2:14)、悪魔によって持ち込まれた「死」を滅ぼされた。「キリストは死を滅ぼし」(2テモテ1:10)。そのことの証しに、イエスは「よみ」からよみがえられた。「まことに、あなたは、私のたましいをよみに捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません」(詩篇16:10)。

この十字架を通し、神は本当に悪魔のしわざを滅ぼされたのである。「神の子が現れたのは、悪魔のしわざを打ちこわすためです」(1ヨハネ3:8)。そのことで神は、人に対するご自身の愛を明らかにし、「しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます」(ローマ5:8)、人との間に揺るぎない信頼関係を築く礎を置かれた。まことに神は悪魔の先を読み、すべてのことを働かせ益とされたのである。

神を愛する人々、すなわち、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを、私たちは知っています。(ローマ8:28)

このように、聖書は悪魔の起源については沈黙するも、聖書が教える悪魔のさまから、こうした悪魔に対する神の計画が見えてくる。それだけではない。なぜ神はアダムに、食べてはならないという「律法」を持たせたのか、そのことの意図も見えてくる。

(3)「律法」の意図

神は友を造りたかった。「わたしはあなたがたを友と呼ぶ」(ヨハネ15:15、新共同訳)。しかし、友としての人を造れば人は悪魔に欺かれ、「死」を背負うようになることは分かっていた。そこで神は、悪魔を滅ぼす計画だけではなく、人を救う計画も、世界の基の置かれる前から立てられた。

すなわち、神は私たちを世界の基の置かれる前から彼にあって選び、御前で聖く、傷のない者にしようとされました。(エペソ1:4)

その計画は、アダムに食べるなという「律法」を持たせることから始まった。「律法」を持たないまま人が悪魔に欺かれ、「神と異なる思い」を信じてしまえば、人は自らの罪を知ることができず、罪が赦(ゆる)される神の愛も受け取ることができないので、まずは「律法」を持たせたのである。では、このことを深く説明しよう。

人はよく、神が食べるなという「律法」を持たせなければ、アダムは罪を犯すこともなかったのにと言う。「律法」を与えたから、食べるか食べないかの選択が生じ、罪を犯すことになったと言う。しかし、神が「律法」を与えようが与えまいが、悪魔がいる限り、アダムが罪を犯すことは避けられなかった。

考えてみてほしい。悪魔は「偽りの父」(ヨハネ8:44)であり、神が人を造られた時点においての悪魔は自由に活動ができた。ゆえに、「蛇」を使えば容易に「神と異なる思い」を人に信じさせることができ、容易に罪を犯させることができた。

例えば、悪魔が「蛇」を使ってアダムに、「神は着物を着ているのに、どうしてあなたは何も着ないの。きっと神は、あなたが神のように着物を着て生活することを望んでいるよ・・・」などと言ったらどうだろう。「蛇」が言えば、アダムは容易に信じてしまい着物を作って着ることだろう。しかしそれは、着物を着なくても無条件で愛するという「神の思い」とは、まったく相いれない「神と異なる思い」を信じてしまったことになる。これが罪を犯すということであり、そうなれば、人は神との結びつきを失ってしまう。

だがこの場合だと、着物を着てはいけないという「律法」はなかったので、着物を着ても自分の罪を認めようがない。このように、「律法」がなくても悪魔がいれば「罪」は存在し、人は欺かれて罪を犯してしまうのである。しかし罪を犯しても、「律法」がなければ認められないのである。

というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は、何かの律法がなければ、認められないものです。(ローマ5:13)

それで神は、アダムに「律法」を持たせた。そうしておけば、悪魔は「律法」に違反する思いを食べさせようとしてくると読み、あえてそうさせたのである。実際、悪魔はその餌に食いついた。しかし、「律法」を持たせていたので、人はあとで罪を自覚できた。「蛇がだましたので、食べてしまいました」(創世記3:13、新共同訳)。この自覚が、神にとっては重要となる。なぜなら、「律法」によって人が罪を自覚できれば、罪を赦す神の愛を受け取ることができ、そのことで人は神を心から信頼し愛せるようになるからだ。

だから、わたしは「この女の多くの罪は赦されている」と言います。それは彼女がよけい愛したからです。しかし少ししか赦されない者は、少ししか愛しません。(ルカ7:47)

人は自分の罪が赦される体験をすれば、神を愛するようになっていく。それによって、神は人との間に友の関係を築くことができ、人を造られた神の目的は達成できる。これこそ悪魔に勝る、神の計画であった。神は食べてはならないという「律法」を人に持たせることで、その「律法」を、まさに神の愛に導くための養育係にされたのである。

こうして、律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。(ガラテヤ3:24)

見てきたように、悪魔の起源は分からない。だが、聖書の教える悪魔の姿から、神の計画が見えてくる。人を救う計画も、神がアダムに「律法」を持たせた意図も明らかになる。ゆえに、悪魔の起源は分からなくても、アダムの罪の起源も、「悪の起源」も悪魔であったということで決着するのが最善なのである。

では最後に、罪を犯したアダムとエバであったが、その後、2人はどうなったのかを創世記3章に沿って見てみよう。するとそこには、まことに素晴らしい福音の「型」が描かれていることに気付く。

【2人のその後】

(1)「死」が入り込む

アダムとエバは悪魔に欺かれ、「神と異なる思い」を信じてしまい、実を取って食べてしまった。2人は、罪を犯したのである。神は、罪を犯すと「あなたは必ず死ぬ」(創世記2:17)と言われていたが、罪に伴い、神が言われていた「死」が入り込んでしまった。その様子を聖書は、次のようにつづっている。

このようにして、ふたりの目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで、彼らは、いちじくの葉をつづり合わせて、自分たちの腰のおおいを作った。(創世記3:7)

もともと人は、神との結びつきの中で生き、神に無条件で愛されていた。それで罪を犯すまでは、裸であってもそれを意識することなどなかった。「人とその妻は、ふたりとも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった」(創世記2:25)。ところが罪を犯した直後から、裸を意識するようになった様子がつづられている。このことは、人が神との結びつきを失い、神の愛が見えなくなったことを物語っている。

このことから、神が言われた罪に伴う「死」とは、神との結びつきを失うことを指していたことが分かる。ならばこの「死」は、罪に対する神の罰だったのだろうか。もしそうなら、今日の私たちが犯す罪の原因は「死」にあると聖書が教える以上、「死のとげは罪であり」(1コリント15:56)、私たちに罪を犯させるよう仕向けたのは神になる。無論、そうではない。

思い出してほしい。人は神に似せて造られたことを(創世記1:26)。そのために神は、ご自分の「いのち」を吹き込んで人の「魂」を造り(創世記2:7)、人を神の器官とされたことを。「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです」(1コリント12:27)。従って、人は神と「一つ思い」を共有する関係にあった。それは、「神と異なる思い」を持てば、神との結びつきを失ってしまうという関係にあったということでもある。すなわち、罪を犯せば「死」が自動的に訪れるという関係であった。ゆえに「死」は、罪から来る「報酬」という位置づけになる。

罪から来る報酬は死です。(ローマ6:23)

ここで「報酬」と訳されているギリシャ語は「オプソーニオン」[ὀψώνιον]で、それは当然予想される結果を意味する。例えば、人は毒を飲めば自動的に死んでしまうが、その場合の死は第三者による罰ではなく、当然予想される結果である。これが「オプソーニオン」(報酬)である。ちなみに、その結果が第三者によって生じる場合は「報酬」とは言わず、「報い」と言う。ゆえに、「死」が神からの罰であったのなら、「罪から来る報酬は死です」ではなく、「罪から来る報いは死です」となる。

このように、私たちの罪の原因となっている「死」は、アダムの罪に伴って自動的に訪れた事柄であって、神からの罰ではなかった。それで聖書は、「一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように」(ローマ5:12、新共同訳)と教えている。

いずれにせよ、罪に伴い人は神との結びつきを失ってしまった。そのことで人は生きられなくなり、人の体は永遠性から有限性になった。土に帰る体となった。「あなたは土に帰る」(創世記3:19)。これを「死人」になるといい、人はアダムの罪に伴い「死人」になったのである。「アダムにあってすべての人が死んでいるように」(1コリント15:22)。では、「死人」となった2人は、その後どうなったのだろう。

(2)救いの福音

神は当然、「死人」となった2人を救おうとされた。そこで、代表してアダムに呼びかけられた。「主なる神はアダムを呼ばれた」(創世記3:9、新共同訳)。アダムは神の声を聞き、裸の姿を見られるのを恐れ、隠れた。だが、そのつらさに耐えきれず、ついに神の呼びかけに「応答」した。「彼は答えた。『私は園で、あなたの声を聞きました。それで私は裸なので、恐れて、隠れました』」(創世記3:10)。このことで、2人は神との結びつきを取り戻すことができ、「死人」から、再び神と共に生きられる者となった。2人は、救われたのである。

かつてイエスは、「まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです」(ヨハネ5:25)と言われたが、これはその「型」であり、「救いの福音」を示している。ただし、アダムとエバには救われたという自覚はなかった。それは、まだ先の話となる。では、話の続きを見てみよう。

神は、呼びかけに応答したアダムに、「あなたは、食べてはならない、と命じておいた木から食べたのか」(創世記3:11)と聞かれた。ここでようやく食べることは御心ではなかったと知り、だまされたことに気付き、罪を犯したことが分かった。しかし、その罪を認めようとはしなかった。アダムはエバのせいにし、「あなたが私のそばに置かれたこの女が、あの木から取って私にくれたので、私は食べたのです」(創世記3:12)、エバは蛇のせいにした。「蛇が私を惑わしたのです」(創世記3:13)。なぜそのような言い訳をしたのだろう。

人は神の呼びかけに応答し、神との結びつきを回復したといっても、入り込んだ「死」によって「体」はすでに有限になっていた。そのせいで、永遠である「魂」との間に矛盾が生じ「不安」を覚えるようになっていた。そして不安は、「愛されたい」という願望を抱かせた。だがそれは、「愛せよ」という御心とは対立する「神と異なる思い」であり、「罪」であった。すなわち、「死のとげ」がすでに「罪」となって、人の中に住み着いていたのである。「私のうちに住みついている罪」(ローマ7:17)。

住み着いた「罪」は、「愛されたい」という願望を達成するための知識を求めさせた。これが人における「善悪の知識」となり、人の心を拘束する「律法」となった。人は自らが作った「律法」に生きることで、何としても愛されようとしたのである。それで、アダムもエバも自分の罪を認めようとはせず、愛されるための言い訳をした。

このように、「死のとげ」が「罪」となり、「罪の力」が「律法」となって人を支配するようになり、「死のとげは罪であり、罪の力は律法です」(1コリント15:56)。人は名実ともに、御心に反する「律法」に仕える「罪人」になってしまったのである。彼らの言い訳は、まさしくそのことを証ししていた。では、「罪人」になった2人に、神は何をされただろう。

(3)神の裁き

神は、2人が「蛇」に欺かれて罪を犯したことをご存じだった。しかし、言い訳をした2人の罪を裁かれなかった。神が裁いたのは、人を欺いた「蛇」であった。

おまえが、こんな事をしたので、おまえは、あらゆる家畜、あらゆる野の獣よりものろわれる。おまえは、一生、腹ばいで歩き、ちりを食べなければならない。わたしは、おまえと女との間に、また、おまえの子孫と女の子孫との間に、敵意を置く。(創世記3:14、15)

ここで神は、「蛇」が二度と悪魔に用いられることのないように、人が敵意を覚える姿にすると言われた。同時に神は、背後にいた「悪魔」に対し次のように言われた。

彼は、おまえの頭を踏み砕き、おまえは、彼のかかとにかみつく。(創世記3:14、15)

「彼」とは「キリスト」を指し、神はここで、キリストが悪魔を十字架で滅ぼすことを宣言されたのである。神は、人の罪の原因が悪魔にあることを分かっていたので、人の中に「死」を持ち込むことで「この世の支配者」となった悪魔だけが、神の裁きの対象となると、言われたのであった。イエスも、「また、裁きについてとは、この世の支配者が断罪されることである」(ヨハネ16:11、新共同訳)と言われている。

このように、神の裁きは悪魔に向けられ、人には向けられなかった。かつてイエスは、「わたしはだれをも裁かない」(ヨハネ8:15、新共同訳)と言われたが、そのことの根拠がここにあった。

しかし、悪魔に欺かれたにせよ、人が罪を犯したことで自動的に生じることになった変化については、神は人に話された。エバには、女に何が起きるようになったかを話し、アダムには、この世界と人に何が起きるようになったかを話された(創世記3:16~19)。その話を聞いた2人は、ようやく事態の深刻さを知ることになった。そして、ここに神の素晴らしい福音が用意されていた。

(4)罪が赦される

2人は事態の深刻さを知り、言葉も出ないほどに絶望した。そのことで罪を認めることができ、魂は叫んだ。「神さま。こんな罪人の私をあわれんでください」(ルカ18:13)と。そこで神は、罪が赦されたことを教えるために、2人に皮の衣を作って着せられた。

神である【主】は、アダムとその妻のために、皮の衣を作り、彼らに着せてくださった。(創世記3:21)

彼らは裸の自分を恐れていたが、その恐れが「皮の衣」で取り除かれた。そのことで罪が赦されたことを知り、ようやく自分たちが救われていたことを自覚できるようになった。これは、「もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を赦し、すべての悪から私たちをきよめてくださいます」(1ヨハネ1:9)という、罪が赦される福音の「型」であった。

しかし、入り込んだ「死」のせいで、すでに2人は善悪を知るようになっていた。「見よ。人はわれわれのひとりのようになり、善悪を知るようになった」(創世記3:22)。善悪の知識(律法)による「行い」で、神との関係を築くようになっていた。それにより、「永遠のいのち」を確かなものにしようとしていた。ところが、「行い」では神との関係は築けなかった。

そこで神は、人をエデンの園から追い出し、「いのちの木」への道を閉鎖された。そのことで、「行い」では神との関係は築けないこと、すなわち神に近づくことも、神の恵みも得られないことを教えようとされた。それはつまり、人を罪の下に閉じ込めたということであり、神の信実によって、ただ信じる人々に神の恵みが与えられることを教えようとされたのである。

しかし聖書は、逆に、すべての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束が、イエス・キリストの信実によって、信じる人々に与えられるためです。(ガラテヤ3:22、私訳)

このように、罪を犯したアダムとエバのその後を見てみると、そこには素晴らしい福音の「型」が描かれている。では、話をまとめてみよう。

(5)まとめ

創世記3章には、人が悪魔の仕業によって罪を犯し、そのことで「死」が入り込み、その死によって善悪を知る知識を身に付けた罪人になったことがつづられていた。さらには、罪人になったのは悪魔の仕業だったので、神の呼びかけに「応答」さえすれば、誰でも救われる福音が描かれていた。そして、救われた者の罪を取り除く福音も描かれていた。一言で言うなら、そこにはキリストが十字架で成し遂げられた福音の「影」が描かれていたのである。

これらは、次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。(コロサイ2:17)

「影」が描かれていたのは、ある意味当然である。なぜなら旧約聖書は、キリストを証しするものだからだ。「その聖書が、わたしについて証言しているのです」(ヨハネ5:39)。それでモーセが書いた創世記には、キリストが十字架で成し遂げられた御業の「影」が描かれ、キリストも、「モーセが書いたのはわたしのことだからです」(ヨハネ5:46)と言われたのである。

このように、アダムが犯した罪の原因は悪魔であり、悪魔が「悪の起源」であり、「死の起源」であった。そのように理解すると、創世記3章に、キリストが十字架で成し遂げられた御業の「影」を見ることができる。

また新約聖書は、「罪人」は悪魔から出たと教え、「罪を犯している者は、悪魔から出た者です」(1ヨハネ3:8)、悪と戦う神の御業を、「悪魔のしわざを打ちこわすためです」(1ヨハネ3:8)と教えていることからも、アダムの罪の原因も、「悪の起源」も、「死の起源」も、みな悪魔であったことが裏付けられる。そして新約聖書は、悪魔の仕業の罪により入り込んだ「死」が、今日の私たちの罪の原因になっていることを教えている。

それゆえ、ちょうど一人の人を通して罪がこの世に入り、罪を通して死が入り、まさしくそのように、すべての人たちに死が広がった。その結果、すべての人が罪を犯すようになった。(ローマ5:12、私訳)

そうであれば、私たちの罪性は、すなわち「原罪」は、「死」による「不安」となり、実存主義哲学者や心理学者の考えとも一致する(参照:「前編」の【罪の原因】)。彼らから意味不明と言われてきた「原罪」も、再び息を吹き返すことができ、イエスが語られた福音とも完全に一致するのである。

つまり、私たちの罪は悪魔によって持ち込まれた「死」に原因があるのであって、罪は病気という位置づけになる。キリストが、その病気を癒やせる唯一の医者ということになる。ゆえにキリストは、次のように言われた。

医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。(マルコ2:17)

『福音の回復』は、こうした罪の理解を土台に書いてきた。

◇