問題提起

これは、ある教会で実際に起きた出来事である。クリスチャンの親が、成人した自分の息子を連れて教会に通っていた。息子は知的障がい者で、うまく話すことはできなかったが、賛美するときは手を挙げ、一生懸命口をもぐもぐさせていた。そんな息子の姿を見た親は、息子にも洗礼を授けてほしいと教会に申し出た。ところが、イエス・キリストを信じますという告白ができないので、バプテスマを授けることは無理だと拒否された。ということは、言葉を発せない障がい者は救われないということなのだろうか。

私は子どもの頃、イエス・キリストを信じなければ救われないという話を教会で聞いた。その時、素直に疑問を抱いた。もし救われる条件が、イエス・キリストを信じるか信じないかの二者択一であれば、イエス・キリストのことを聞いたことのない人はどうなるのかと。さらには、幼くして亡くなる乳幼児はどうなるのかとも思った。乳幼児は、イエス・キリストを信じますという告白などできないからだ。そこで教会の先生に質問をした。「イエス様のことを聞いたことのない人や、信仰を告白できない人はどうなるの? 彼らは救われないの?」と。その時の返答は覚えていないが、納得できなかったことだけは覚えている。

救いは誰が決めるのか?

こうした「救い」に関する問い掛けは、昔から延々と繰り返されてきた。その中、「救い」に関する2つの考え方が生まれた。1つは、神が誰を救うかを決めるという「決定論」であり、もう1つは、神が誰を救うかを決めるのではなく、救いは自分が選ぶとする「非決定論」である。「決定論」は一般に「予定説」と呼ばれているが、「決定論」であれば先に述べた問題は解決する。誰を救うかは神が決めることなので、知的障がい者であれ、キリストを知らない者であれ、乳幼児であれ、神があらかじめ彼らを救うと決めていれば救われることになるからだ。人が心配することではなくなる。

しかしそうなると、人が救いを願ってもそれは無意味となる。神が誰を救うかをすでに決定している以上、人の側には救いを望む権利もないことになる。となれば、救いの選択を促す伝道すら無意味になってしまう。かといって、人が自らの意志で救いを選ぶ「非決定論」でいくと、冒頭で述べたような疑問が生じる。

いずれにせよ、「決定論」も「非決定論」も、互いに多くの御言葉を根拠に持ち、互いの主張は相いれないまま平行線をたどってきた。そうなると、当然その隙間を埋めようとする考え方が生まれてくる。その1つが、死後にも救いのチャンスがあるとする「セカンドチャンス」である。人はそうやって、救いの隙間を何としても埋めようとしてきた。

そこで、今回のコラムは「救い」をテーマにしてみたい。ここでいう「救い」とは、人が神との結びつきを取り戻し、「永遠のいのち」を持つようになることを指す。人が神にとらえられ、「新しいいのち」に引き込まれることを「救い」とし、話を進める。

ただし、これから述べる「救い」の話は、1つの考え方として読んでほしい。というのも、「救い」は神秘であり、人の知ることは一部でしかないからだ。実際、「救い」に関してはさまざまな考え方が存在する。そうであっても、私たちはイエス・キリストを信じられるという同じ場所に連れて行かれる。「救い」をどう理解しようとも、私たちは神にとらえられたという同じ結果を持たされている。「救い」の理解によっては、神から異なる結果を持たされるというのなら問題だが、なぜかみな同じようにイエス・キリストを信じる場所に連れて行かれる。こうした理由から、どの救いの理解が正解とは言えないのである。ゆえに、今回述べる内容も1つの考え方として読んでほしい。

では、「救い」に関する1つの考え方を述べていこう。それは、「決定論」と「非決定論」とを融合する試みであり、障がい者であれ、乳幼児であれ、キリストを聞いたことのない者であれ、平等に救いの機会を有するとする試みである。この試みは、救われる以前の人の状態を知ることから始まる。なお、御言葉の引用は記載のない限り新改訳聖書第3版を使用する。

人の状態

救われる以前の人の状態は、キリストとの結びつきを持たない、朽ちる体を持った姿である。人は生まれながらに、そうした姿であった。しかし、それは本来の人の姿ではない。本来の姿はキリストの部分であり、神との結びつきを持っていた。「私たちはキリストのからだの部分だからです」(エペソ5:30)。朽ちる体ではなく、永遠に生きる体であった。

ところがその昔、悪魔の仕業でエバが罪を犯し、アダムも罪を犯してしまった。そのことで人は神との結びつきを失ってしまい、朽ちる体となった。これを「死」が入り込むという。

「このようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死はすべての人に及んだのです」(ローマ5:12、新共同訳)

こうして、人は生まれながらに神との結びつきを持たない、朽ちる体を持つ姿となった。それは滅びるのを待つだけの姿なので、聖書はその姿を「死人」といい、「罪人」という。アダム以降、人は「死人」となり「罪人」になったのである。まさしく救われる以前の人の姿は、「あなたがたは自分の罪過と罪との中に死んでいた者」(エペソ2:1)であった。

人が「死人」にすぎないことは、必ず訪れる「肉体の死」によって保証されている。保証された「肉体の死」は、人が何をしようともすべてをのみ込んでしまう。となれば、立派な人もダメな人も存在しないということになる。なぜなら、どんなに立派な肩書を手にしようが、どれほどの富を手にしようが、逆に、どれだけの犯罪を重ねようが、どれだけの快楽をむさぼろうが、みな「肉体の死」にのみ込まれてしまい、「無」という同じ結果を迎えるからだ。まことに人は何をしようとも「無」であり、何をしようとも死んでいる。「すなわち、アダムにあってすべての人が死んでいるように」(Ⅰコリント15:22)。

このように、人の状態は「死人」である。そのため、人は自らの力で自らを救うことなどできないという結論を突きつけられる。では、どうすれば人は「死人」という状態から救われ、本来の姿を取り戻せるのだろうか。どうすれば神との結びつきを取り戻し、「永遠のいのち」を持つことができるのだろう。イエス・キリストを信じる私たちは救われているが、私たちは「死人」であった以上、自力で救われたのではないことだけは確かである。

救われる道は1つ

人は生まれながらに死んでいるので、何もできない。となれば、救われる道は1つしかない。それは、神に助けてもらうことだ。何をしようとも「肉体の死」にのみ込まれてしまう以上、神のあわれみにすがることでしか救われないというのが結論になる。従って、神が「死人」に救いの御手を伸ばしてくれるのであれば、「死人」はそれにしがみつくことで救われる。イエスはそのことを教えるために、譬(たと)えでこう話された。

「ところが、取税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたいて言った。『神さま。こんな罪人の私をあわれんでください。』あなたがたに言うが、この人が、義と認められて家に帰りました」(ルカ18:13、14)

イエスの言われた「義と認められる」とは、受け入れられるはずもない「罪人」が神に受け入れられるということであり、神からの「救い」を手にすることを意味する。その「救い」についてイエスは、ただ神のあわれみにすがるだけで得られることを教えられた。イエスが言われるように、本当にあわれみを乞えば救われるとなれば、病人が医者に助けを乞えば癒やしてもらえるさまと何ら変わりはない。従って、神における人の「救い」は、病人の「癒やし」と同じだということになる。

そうしたことから、神が人を「救う」ことを表すのに、ギリシャ語では「ソーゾー」[σῴζω]という言葉が使われている。この言葉を「救う」という意味に解すときは、そこには病気を「癒やす」という意味も含まれる。ゆえに、このギリシャ語は「癒やす」とも訳せる(参照:Liddell-Scott-Jones Greek-English Lexicon)。神における「救い」は、まさしく「癒やす」ことを意味する。それゆえイエスは、人を救うことを、医者と病人の関係でも説明された。

「医者を必要とするのは丈夫な者ではなく、病人です。わたしは正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです」(マルコ2:17)

このように、人の状態は、死を待つしかない病人と同じであるがゆえに、人は神に癒やしてもらうしかない。だからイエスは、次のような言い方もされた。

「すべて、疲れた人、重荷を負っている人は、わたしのところに来なさい。わたしがあなたがたを休ませてあげます」(マタイ11:28)

これであれば、救われるための資格は一切不要であり、誰にでも救われる機会があるという話になる。まことに、人が救われることは易しい。ただ病気に気付き、差し伸べられた御手にしがみつくだけでよいのだから。重荷に気付き、それを持っていくだけでよいのだから。

ところが、いくら神がこのように教え、救いの御手を差し伸べても、人は神のもとに行こうとはしない。地上のものにしがみつくことで自分は大丈夫だと錯覚し、神の助けなど必要ないと拒んでしまう。イエスは、そうした人の様子を譬えの中で、「愚か者。おまえのたましいは、今夜おまえから取り去られる。そうしたら、おまえが用意した物は、いったいだれのものになるのか」(ルカ12:20)と話された。

すなわち、人は死に至る病気であるにもかかわらず、地上の満足に欺かれ、自分の病気にまったく気付かないのである。だから、神が救いの御手を差し伸べても、それに掴まろうとしない。神にあわれみを乞えば救われるのに、人の側からは、神にあわれみを乞うこともできないのである。聖書は、そうした人の状態を次のように解説している。

「義人はいない。ひとりもいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、みな、ともに無益な者となった。善を行う人はいない。ひとりもいない」(ローマ3:10~12)

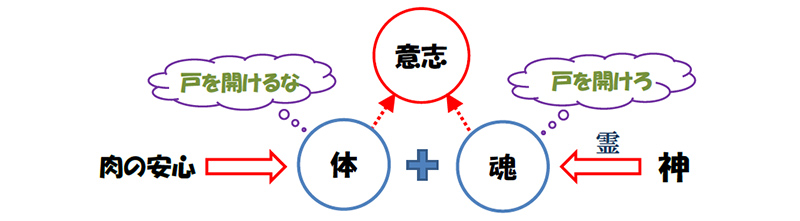

ならば、神の側が勝手に人を救ってくれたらと思うかもしれないが、そうはいかない。神は人に「意志」という選択する機能を持たせ、自らの選択をもって人格を形成していくようにされたからだ。そのため、神は人の「意志」の同意なしには事を運ばれない。そうでなければ、人は人格を持たないロボットになってしまい、何のために人を神に似せて造ったのか、その意味がまったく失われてしまう。ならば、どうすれば人は救われるのだろう。これでは誰も救われないことになる。ただ滅びていくしかない。そこで、神はあることをされる。

いよいよここからが、神がどのように人を救うのか、という救いの話になる。それをこれから詳しく説明していくが、概略を述べるとこうなる。

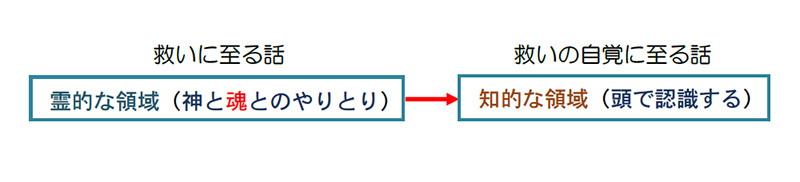

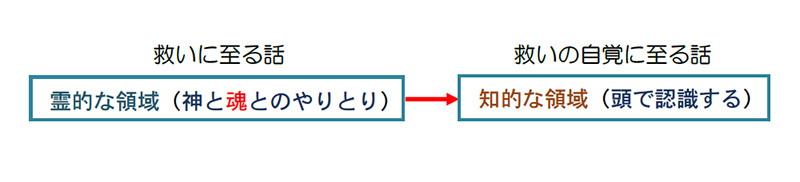

神の救いは、神が人の「魂」に呼び掛け、人がそれに「応答」することで達成される。それは「霊的」な領域でのやりとりとなるので、人は救われても自覚がない。そこで神は、救われた者に「信仰」を与え、イエス・キリストを信じられるようにしてくださる。そのことで、救われたことを自覚できるようにされる。それは「救い」とは違い、頭で認識する「知的」な領域の作業となる。そうしたことから、救いの話は2つに分かれる。1つは、「救い」に至るまでの話であり、もう1つは、「救い」の自覚に至るまでの話となる。まずは、「救い」に至るまでの話から見ていくことにしよう。

【「救い」に至るまでの話】

(1)神の呼び掛け

神は、人に選択する「意志」を持たせた。そのため、神は人の「意志」の同意なしには事を運ばれない。神の「救い」も、この原則に従って進められる。そこで神は、人に働き掛けをされる。人の「意志」が、ご自分の差し伸べる救いの御手に掴まる選択ができるよう、人の中に願いを起こさせるのである。その願いを、人の「意志」が選択することで「救い」の業を実現しようとされる。

「あなたがたのうちに働きかけて、その願いを起させ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神のよしとされるところだからである」(ピリピ2:13、口語訳)

ならば、神はどうやって人の心に働き掛けられるのだろうか。神には死に支配された「肉の体」などないので、人に聞こえる声での働き掛けはされない。ならば、どうされるのだろう。神は「霊」であるから、同じ「霊」である「魂」に働き掛ける。「肉の言葉」ではなく、「霊」でもって「魂」に呼び掛ける。それはちょうど、誰かが家の戸の外に立って叩き、その音を家の中で聞くようなものだ。「見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく」(黙示録3:20)。この呼び掛けは、人が遭遇するさまざまな出来事の裏で行われる。

「天は神の栄光を語り告げ、大空は御手のわざを告げ知らせる。昼は昼へ、話を伝え、夜は夜へ、知識を示す。話もなく、ことばもなく、その声も聞かれない。しかし、その呼び声は全地に響き渡り、そのことばは、地の果てまで届いた。・・・」(詩篇19:1~4)

例えば、人は自然災害に遭う。すると神は、災害という出来事の裏で「魂」に働き掛けをされる。例えば、人は誰かの死に直面する。すると神は、死という出来事の裏で「魂」に働き掛けをされる。例えば、人は人の言葉に衝撃を受ける。すると神は、衝撃を受けた言葉の裏で「魂」に働き掛けをされる。例えば、人はある文章に衝撃を受ける。すると神は、衝撃を受けた文章の裏で「魂」に働き掛けをされる。例えば、人は自然を見て感動する。すると神は、自然への感動の裏で「魂」に働き掛けをされる。このように、神は人が遭遇するさまざまな場面を活用しながら、「魂」への働き掛けをされる。人は遭遇するさまざまな場面から、その場面における表の意味を知ると同時に、その裏で、「魂」は神の呼び掛けを聞く。だから聖書には、次のような教えがある。

「神の、目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこのかた、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです」(ローマ1:20)

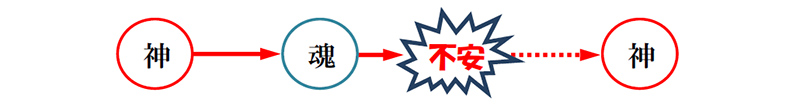

こうした神の呼び掛けは「霊」によるので、人は呼び掛けられた内容までは知り得ない。知り得ないが、「見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく」(黙示録3:20)とあるように、神は「魂」を囲っている戸を叩くので、「魂」はそれを聞いて「不安」を覚える。なぜ「不安」を覚えるのか、その訳を分かりやすく説明しよう。

(2)「不安」を覚える

「魂」は神の器官として、神との一体性の中で生きるように造られた。「あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです」(Ⅰコリント12:27)。つまり、「魂」は神と結びつくように造られている。そうした理由から、「魂」は神を慕いあえぐ。「鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私のたましいはあなたを慕いあえぎます」(詩篇42:1)。

ところが、人の中に「死」が入り込んで以来、「魂」は神との結びつきを失ってしまった。そのことで「魂」は「不安」を覚えたので、人はその「不安」をかき消すために、地上のものをむさぼった。地上のもので安心を得ようとした。そうやって「魂」の覚える「不安」を、人は地上の安心で隠してきた。そうした状況の中、「霊」である神が人の「魂」の戸を叩くのである。そうなると、いくら地上の安心に囲まれていても、「魂」は神に結びついていない状況を再認識させられ、「不安」が燃え上がる。燃え上がった「不安」は、神に結びつきたいという「魂」の叫びとなる。

神に「魂」の戸を叩かれて「不安」が燃え上がると、人はいくら地上のもので安心を得ていても満足できなくなる。朽ち果てるしかない恐ろしい現実を再認識し、神に助けを乞うしかない状況に気づく。そうすることで、神は人の「意志」に対し、ご自分が差し伸べる救いの御手にしがみつく選択をするよう促す。実際、人は自分の恐ろしい病気に気づけば医者に助けを乞うが、それと同じように、自分の恐ろしい状況に気づけば、自らの「意志」で、「私の罪をお赦(ゆる)しください」と神にあわれみを乞う選択をするようになる。

「だれが自分の数々のあやまちを悟ることができましょう。どうか、隠れている私の罪をお赦しください」(詩篇19:12)

このように、神の働き掛けは「魂」への呼び掛けであり、それが「不安」を覚えさせるので、人は自分の状況に気付くことができる。それにより、自らの「意志」によって神にあわれみを乞う選択が可能となる。この選択を「応答」というが、人は神の呼び掛けに「応答」することで救われる。「永遠のいのち」が与えられ、死から「いのち」に移される。だからイエスは、人の救いに関して、はっきりこう教えられた。

「まことに、まことに、あなたがたに告げます。わたしのことばを聞いて(神の呼び掛けを聞いて)、わたしを遣わした方を信じる者は(神の呼び掛けに「応答」する者は)、永遠のいのちを持ち、さばきに会うことがなく、死からいのちに移っているのです」(ヨハネ5:24) ※( )は筆者が意味を補足

「永遠のいのち」が与えられる人の救いは、このように、「魂」が「神の呼び掛け」を聞いて、「意志」がそれに「応答」することで実現される。

前回のコラムで「不安」について詳しく説明したが、「不安」こそ人と神とを結びつける「宝」となる(参照:福音の回復(43))。いずれにせよ大事なことは、救いに欠かせない神の呼び掛けは「魂」に対して行われるということだ。「魂」とのやりとりにおいて人は救われる。となれば、冒頭で述べた障がい者等の救いの疑問も解ける。というのも、誰であれ同じ質の「魂」を持っているからである。では、人の「魂」について見てみることにしよう。

(3)人の「魂」

聖書は、人は次のように造られたと記している。

「神である【主】は土地のちりで人を形造り、その鼻にいのちの息を吹き込まれた。そこで人は生きものとなった」(創世記2:7)

「いのち」と訳されたヘブライ語は「ハイイーム」[חַיּׅים]で、それは「複数形」の単語であって、ここでは三位一体の神の「いのち」を表している。「息」と訳されたヘブライ語は「ネシャーマー」[נְשָׁמָה]で、「魂」とも訳せる。聖書は、人の「魂」が神の「いのち」で造られたことを教えている。

ということは、人の体がどうであれ、心の状態がどうあれ、人の「魂」は神の「いのち」で造られているので何ら問題がないということになる。誰の「魂」であれ神の「いのち」で造られているので、神を慕い求め結びつくことができるということになる。

「鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ。私のたましいはあなたを慕いあえぎます」(詩篇42:1)

すなわち、障がい者であろうが、乳幼児であろうが、イエス・キリストを知らない者であろうが、そうしたことに関係なく、誰の「魂」であっても神の呼び掛けを聞くことができるのである。キリストはそのことを誰よりもご存じなので、その「霊」において、いつの時代の人にも、誰に対しても呼び掛けてこられた。

「その霊において、キリストは捕らわれの霊たちのところに行って、みことばを語られたのです。昔、ノアの時代に、箱舟が造られていた間、神が忍耐して待っておられたときに、従わなかった霊たちのことです」(Ⅰペテロ3:19、20)

これであれば、冒頭で述べた疑問は消滅する。誰であれ、神の呼び掛けを聞くことができるなら「不安」を覚える以上、誰であれ救われる機会を持つことができるからだ。では、疑問が解けたところで話をさらに進めていこう。

(4)「隔ての壁」

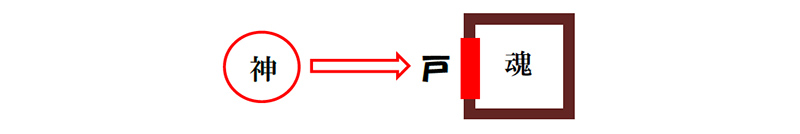

「魂」は、神の呼び掛けを聞くことができる。それにより「不安」を覚え、自らの状況に気付くことができる。そうであれば、誰であれ神に「応答」できるのだろうか。「応答」し、神との結びつきを取り戻せるのだろうか。神の御手を掴むことができるのだろうか。実は、そうはいかない。そこには大きな問題がある。なぜなら、「魂」は「隔ての壁」(エペソ2:14)に閉じ込められているからだ。

すなわち、「魂」が神と結びつくには、「隔ての壁」という「戸」を開ける必要がある。神は、「見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく」(黙示録3:20)と言われたように、「魂」は「隔ての壁」の中に閉じ込められているので、その「戸」を開けなければ神に結びつくことができない。そして、その「戸」を開けることは、人の「意志」が選択しなければならない。

つまり、神の呼び掛けに対する人の「応答」とは、「意志」が、「魂」を閉じ込めている「隔ての壁」の「戸」を開けることを意味する。そうすれば神が入ってこられ、「魂」に御手を差し伸べることができ、「魂」は御手にしがみつくことができる。その時、「魂」は、「神様。こんな罪人の私をあわれんでください」と叫ぶ。こうして救いが実現する。そのさまを、イエス・キリストは食事に譬え、次のように説明された。

「だれでも、わたしの声を聞いて戸をあけるなら、わたしは、彼のところに入って、彼とともに食事をし、彼もわたしとともに食事をする」(黙示録3:20)

ゆえに、救われるには、この「隔ての壁」の「戸」を何としても開けさせなければならない。その「隔ての壁」は、次のようなものでできている。

人は「死の恐怖」から、必死になって地上での安心を求めてきた。人から良く思われることで安心を得ようと、良く思われる肩書や評判を苦労して手に入れた。また、安心して暮らしていける富や、安心させてくれる快楽も手に入れた。そうした「肉の安心」が「隔ての壁」となり、神に安心を求める「魂」を閉じ込めてしまったのである。「隔ての壁」の「戸」の強さは「肉の安心」の程度で決まるが、誰であれ、「魂」が「肉の安心」という「隔ての壁」に閉じ込められているという状況は共通している。

そこで神は、「見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく」(黙示録3:20)と言われ、「魂」に「不安」を覚えさせることで「肉の安心」に対抗する。それにより、「キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ちこわし」(エペソ2:14)を実現しようとされる。こうしたキリストの働き掛けがあるおかげで、「肉の安心」に負けることなく、「魂」は自らの「意志」に「戸」を開けろと訴えることができる。そこでは、激しいやりとりが繰り広げられている。次に、その様子を見てみよう。

(5)人の「意志」

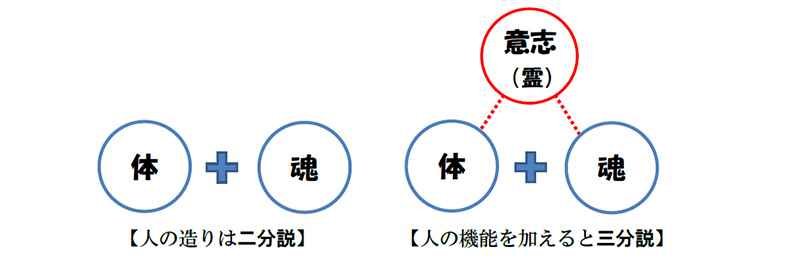

「意志」の下でなされる激しいやりとりを知るには、「意志」とは何かを知る必要がある。「意志」というのは、一言で言うと選択する決断である。それは、「体」や「魂」から送られてくる情報を仲裁する機能である。だとしても、「意志」には、「体」や「魂」のような実体はない。ゆえに、人の造りは「体」と「魂」から成る二分説であるが、「からだを殺しても、たましいを殺せない人たちなどを恐れてはなりません」(マタイ10:28)、そこには選択する「意志」が機能するので、人は三分説となる。「あなたがたの霊(意志)、たましい、からだが完全に守られますように」(Ⅰテサロニケ5:23 ※( )は筆者が意味を補足)。

では、このことを踏まえ、一体どのような経緯で人の「意志」が「戸」を開ける選択に至るのか、その激しいやりとりを見てみよう。

人は神との結びつきを失って以来、すなわち「死」が入り込んで以来、「体」は滅びゆく有限の世界に属するようになった。そのため、「体」は有限の世界からの情報しか持ち込めなくなった。それは、有限なもので満足を得るよう促す情報である。その情報が人の「意志」に届けられる。「意志」はそれを選択し、それが「魂」を閉じ込める「隔ての壁」となった。

がしかし、「魂」がいくら「隔ての壁」に閉じ込められても、「魂」は神の「いのち」で造られているので、神の呼び掛けを受信することができる。その受信は、先に述べたように「不安」を抱かせる。神に結びついていない、すなわち滅びるしかない恐ろしい現状を強く認識させる。それによって「魂」は、直ちに「隔ての壁」の「戸」を開け、神の御手にしがみつくように「意志」に訴え掛ける。そうなると、「体」からの情報は「魂」からの訴えに戦いを挑み、つぶしにかかる。

「私のからだの中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いをいどみ、私を、からだの中にある罪の律法のとりこにしているのを見いだすのです」(ローマ7:23)

ここで、人の「意志」の出番となる。人の「意志」は、「体」がもたらす情報と、「魂」からの訴えとの間で板挟みになり、その仲裁に乗り出すのである。ただし、「意志」が仲裁に乗り出すという言い方は隠喩であり、「意志」が何かを考えて選択するというのではない。「意志」は、強い方の要請を選択する機能にすぎない。そうなると、「肉の安心」を多く得ている人ほど「体」から来る要請は強くなり、「魂」からの要請は退けられてしまう。逆に、「肉の安心」が十分に得られない人ほど、すなわち立派な「鎧(よろい)」を持たない心の貧しい人たちほど、人の「意志」は「魂」からの要請に耳を傾けることができ、救われる可能性も高くなる。だからイエスは、次のように言われた。

「心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから」(マタイ5:3)

「見よ。わたしは、戸の外に立ってたたく」(黙示録3:20)と神が言われた下では、こうしたやりとりが行われ、「意志」は要請の強い方の情報を選択するのである。

見てきたように、神の救いは「魂」とのやりとりの中で行われる。「肉の言語」ではなく、あくまでも「霊」でのやりとりで行われる。人の救いは「知的」なものではなく、あくまでも「霊的」なものであり、人の意識を越えている。そういう意味では、救いは人間の努力によるのではなく、あわれんでくださる神によるとしか言いようがない。

「したがって、事は人間の願いや努力によるのではなく、あわれんでくださる神によるのです」(ローマ9:16)

このことから、救いの外観は「決定論」になる。救いは本人が意識できない「霊的」な領域で行われるので、本人としては神によって救われたという思いになり「決定論」を支持する。そうであっても、神の御手にしがみつくかどうかの選択は人の「意志」がする以上、救いの内側は「非決定論」となる。神の救いは人の「意志」を通して行われて、神が人に与えた自発性を尊重するという意味では「非決定論」が正しい。そうした事情から、「決定論」を支持する御言葉と、「非決定論」を支持する御言葉とが聖書には共存する。

以上で、「救い」に至るまでの話は終了となる。ただ、これだけではよく分からないと思うので、ここまでの話を実際の例でも確認しておこう。神が呼び掛け、それに対する人の「応答」の具体例を見れば、述べてきた話がよく分かるだろう。

(6)人の「応答」

神からの呼び掛けは、さまざまな出来事の裏で行われている。それに対する人の「応答」は、「魂」を閉じ込めている「隔ての壁」の「戸」を、人の「意志」が開けるという選択になる。「戸」が開けられると、御霊なる神は「魂」に御手を差し伸べることができるので、「魂」は差し伸べられた御手を掴み、あわれんでくださいと叫ぶ。ゆえに、「応答」は「戸」を開けるという選択であっても、その中身は、あわれんでくださいという「魂」の叫びとなる。そのことの具体例を、聖書はつづっている。

例えばペテロは、魚を捕る出来事の裏で、神に「魂」の戸を叩かれた。それで「不安」を覚え、自らの罪深さに気付き、彼の「意志」は「戸」を開ける選択をした。そして、「主よ。私のような者から離れてください。私は、罪深い人間ですから」(ルカ5:8)と叫んだ。人は、思いとは裏腹の言い方をすることで自らの思いを強く訴えるものであるが、ペテロは、「主よ。私のような者から離れてください」と叫ぶことで、その「魂」が、「神様。こんな罪人の私をあわれんでください」と叫んでいたのである。これが、神の「霊」による呼び掛けに対するペテロの「応答」となったので、イエスは彼にこう言われた。

「こわがらなくてもよい。これから後、あなたは人間をとるようになるのです」(ルカ5:10)

イエスはここで、ペテロが救われたことを、「人間をとるようになる」という言葉で宣言された。ペテロは、そこで初めて自分が救われたことを知った。ただ神の呼び掛けに「応答」しただけで救われたのである。彼は、「イエス・キリストを信じます」という信仰の告白をしていないのに救われた。

例えば取税人のザアカイは、木に登ってイエスを一目見ようとしたとき、イエスから「ザアカイ。急いで降りて来なさい。きょうは、あなたの家に泊まることにしてあるから」(ルカ19:5)と呼び掛けられた。この言葉の裏で、神は彼の「魂」の戸を叩かれた。彼は急いで木から下り、大喜びでイエスを迎えた。その間も、神は彼の「魂」の戸を叩き続けられた。そのことでついに「不安」を覚え、自らの罪深さに気付き、彼の「意志」は「戸」を開ける選択をした。そして、「主よ。ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、だれからでも、私がだまし取った物は、四倍にして返します」(ルカ19:8)と言った。この言葉の下で彼の「魂」は、「神様。こんな罪人の私をあわれんでください」と叫んでいたのである。これが、神の「霊」による呼び掛けに対するザアカイの「応答」となったので、イエスは彼にこう言われた。

「きょう、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は、失われた人を捜して救うために来たのです」(ルカ19:9、10)

イエスはここで、ザアカイが救われたことを宣言された。ザアカイは、そこで初めて自分が救われたことを知った。ただイエスの呼び掛けに「応答」し、急いで降りて来てイエスを迎え入れ、罪を告白しただけで救われたのである。彼は、「イエス・キリストを信じます」という信仰の告白をしていないのに救われた。

例えばイエスが十字架にかかられた際、犯罪人の2人も一緒に十字架にかけられた。イエスは彼らが負う十字架刑という出来事の裏で、2人の「魂」の「戸」を叩かれた。すると、そのうちの1人がこう言った。「イエスさま。あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください」(ルカ23:42)と。彼の「意志」は「戸」を開ける選択をし、この言葉の下で「魂」が、「神様。こんな罪人の私をあわれんでください」と叫んでいたのである。これが、神の「霊」による呼び掛けに対する犯罪人の「応答」となったので、イエスは彼にこう言われた。

「まことに、あなたに告げます。あなたはきょう、わたしとともにパラダイスにいます」(ルカ23:43)

イエスはここで、犯罪人が救われたことを宣言された。犯罪人は、そこで初めて自分が救われたことを知った。ただイエスにあわれみを乞うただけで、救われたのである。彼は、「イエス・キリストを信じます」という信仰の告白をしていないのに救われた。

このように聖書は、神がさまざまな場面を使い、その裏で「魂」に呼び掛け、人はその呼び掛けに「応答」するだけで救われるさまをつづっている。信仰を告白することで、イエスが人を救われるさまはつづっていない。そうしたことからイエスは、「死人」が救われるには、神の声を聞き、ただそれに「応答」すればよいことを教えられた。

「まことに、まことに、あなたがたに告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は(応答する者は)生きるのです(救われるのです)」(ヨハネ5:25) ※( )は筆者が意味を補足

(7)疑問

すると、ここに1つの疑問が湧いてくる。神の呼び掛けはさまざまな場面で行われていて、それに「魂」が「応答」することで救われるとなると、人は救われたことをどうやって知り得るのか、という疑問である。というのも、神による「魂」への呼び掛けも、それに対する「魂」の叫びも、人の意識では知りようがないからだ。それは「霊的」な領域での出来事であり、言語理解で物事を知ろうとする意識の領域ではないので、人は知りようがない。

そうなると、さらなる疑問が湧く。そもそも人が意識できないような「選択」などあり得るのかという疑問だ。実は、大いにあり得る。例えば、人は腕や足を組んだりするが、それは一体誰が「選択」して指示したのだろう。人は怒ったり、泣いたり、笑ったり、落ち込んだりするが、そうした感情は一体誰が「選択」したのだろうか。言うまでもなく、それは本人である。人の「意志」は、人が意識できないところで絶えず送られてくる情報の中から「選択」し、指示している。救いの「選択」も、これと同じ領域で行われている。心理学では、この領域を「潜在意識」とか「無意識」とかいう。

そうであれば、どうやって救われたことを知り得るのか。「魂」が「不安」を覚え、必死になって助けを求めたということぐらいは知り得たとしても、それが救いにつながる「応答」だと言われても、その事実を知りようがない。そもそも、どの場面で神の呼び掛けを聞いたのかも分からない。だから、自分の発した言葉や行動のどれが、「魂」の叫びに連動した「応答」なのかも分からない。先に取り上げた3人も、救われたことをイエスから教えられたことで初めて知ったのであり、そうでなければ知りようがなかった。

そこで、「救い」の話は次の段階へと進む。それは、どうやって救われたことを自覚するのかという話である。結論から述べると、神は、救われた人がイエス・キリストを信じられるようにすることで、救われたことを自覚できるようにしてくださる。そのために神は、救われた者に「信仰」を下さる。その「信仰」は御言葉を聞くことで成長するので、イエス・キリストを信じられるようになる。それにより、人は救われたことを自覚できる。先の救いの話は「霊的」な領域であったのに対し、これは頭で認識する「知的」な領域での作業となる。では、そのことを丁寧に見ていこう。

◇