内村鑑三(1861~1930)というと、明治の無教会の創始者、堅固な信仰者にして思想家というイメージが強いのではないだろうか。『「紙上の教会」と日本近代――無教会キリスト教の歴史社会学』は、歴史社会学の視点からメディアとナショナリズムという切り口で、内村と無教会の捉え直しを図っている。そこから見えてくるのは、内村も揺らぎを持った一人の人間であったこと、そして雑誌メディアを活用した伝道方法の新しさである。インターネットの登場とともにメディアやコミュニケーションの在り方が激変する現代におけるキリスト教伝道を考えるとき、内村がやったことの中にはさまざまなヒントがあるように思われる。内村は堅苦しいどころか“面白い”、古いどころか“新しい”。

戦前を振り返るとき、「内村や矢内原(忠雄)は信仰故に『日本』を批判し得た」と語られがちだ。しかし、著者の赤江達也氏(台湾国立高雄第一科技大学助理教授)は、彼らの国家批判ばかりが注目されることで、彼らが同時に強い「愛国心」の持ち主であったという事実が見落とされているのではないかと指摘する。「日本人であること」と「クリスチャンであること」を彼らがどう調整していたのかを考えることで、「宗教」と「日本近代」について語り直すことができるのではないか。それが本書を貫いている問い掛けだ。

不敬事件における内村の「ためらい」

無教会とは何か? 牧師なし、洗礼なし、按手(あんしゅ)礼なし、教会なしのキリスト教。さらに「統計の拒否」という思想から、人数も規模も正確に把握できてはいない。内村が「無教会」を唱えるようになった原点には不敬事件がある。

1891年、第一高等学校の教師だった内村は、学内の始業式で「教育勅語」に最敬礼をしなかったことで世間から大きな批判を受け、教師を辞する。この事件はこれまで、「内村の揺るぎない信仰による拒否」と捉えられてきたが、実際はもっと複雑なものであるという。内村は自身を「極左の愛国的キリスト信徒」と書くほどの愛国者であり、皇室への尊敬も強かった。しかしこの日、直前に教頭が「礼拝的低頭」を命じたため、それは宗教的行為になるかもしれないと考え、「ためらった」後、「チョット頭を下げ」た。

「お辞儀は礼拝を意味せず、との見解は私自身自ら赦(ゆる)し来つたところであり、かたや日本ではしばしば、アメリカでいう、帽子をぬぐ、という程の意味で用いられており、あの瞬間私にお辞儀をいなませたのは拒否ではなく実はためらいと良心のとがめだったのです・・・」(『内村鑑三全集』36巻333ページ)

しかしその結果、内村は世間からもキリスト教徒たちからも批判されることになる。

「世間の人々は、私が結局お辞儀することに同意した事実は確かめもせずに、ただ私の当初のためらいを目して断固たる拒否と見なします。一方長老教会の人びとは、自分ではお辞儀をするも差支えなしとしながらも、私が政府の権威に屈服した――と憐(あわ)れむべき彼ら狭量の聖徒らは考えます。――事に向つて軽侮の言葉をあびせかけて来ます」(『内村鑑三全集』36巻334ページ)

赤江氏は、この「ためらい」こそが、内村の中にある「信仰」と「愛国心」の間のジレンマなのではないか、「揺るぎない信仰による拒否」と捉えることは内村の真意を見えにくくしてしまうのではないか、と指摘する。

メディア論から見た内村 「紙上の教会」

板ばさみで苦しんだ内村は、教会からも距離を置くようになり、1893年の最初の著書『基督信徒のなぐさめ』の中で初めて「無教会」という言葉を使う。

「余は無教会となりたり、人の手にて造られし教会今は余は有するなし、余を慰むる賛美の声なし、余のために祝福を祈る牧師なし」(『内村鑑三全集』2巻36ページ)

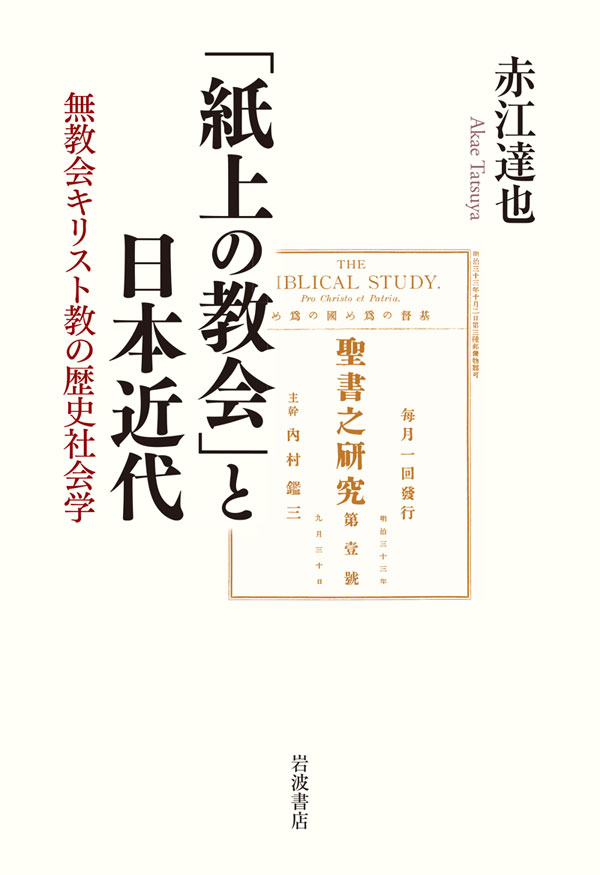

その後、多くの著作を執筆し、1897年に新聞『萬朝報(よろずちょうほう)』の英文欄主筆となる。そして1900年から1930年までは雑誌『聖書之研究』を刊行し、2000部から4000部ほどの発行部数だった同誌の購読料で生活していくことになる。

『聖書之研究』の読者は、各地で雑誌や聖書を共に読む読書会を作り、それが聖書研究会や集会につながっていった。また、内村は読者の投書を重視し、『無教会』という投書雑誌を試みている。赤江氏によれば、内村は読者共同体の中から各地に集会が生み出されていくような仕組みを作り、それを「紙上の教会」と呼んだ。

「本誌(『無教会』)は元々教友の交通機関を目的として発行した者でありまして、一名之(これ)を『紙上の教会』と称へても宜しい者であります。即ち私共行くべき教会を有たざる者が天下の同志と相互に親愛の情を交換せんために発行された雑誌であります、(中略)記者が筆を執ること割合ひに少く読者が報と感とを傳(つた)ふること割合に多かるべき性質の雑誌であります」(『内村鑑三全集』9巻316ページ)

赤江氏は、この「紙上の教会」は、さまざまな理由から教会に行くことができない「弱者」のための構想であったと指摘する。例えば、『無教会』では、題字の脇に「孤独者の友人」という標語が掲げられ、地方の人々や「少女と老人の友」となることがうたわれていた。

『聖書之研究』や『無教会』は、教会を持たない、地方の孤独な信徒を結び付けるメディアであった。1917年の『聖書之研究』の事例を見ると、読者の投稿は、農家17%、商家14%、工人4%、教師15%、婦人6・7%、軍人2・2%、官吏5・2%と、読者層は幅広い。内村にとって、各地に散らばる多様な読者の共同性は、教会ではないが「紙上の教会」と呼び得るものであった。

「『無教会』は教会の無い者の教会であります、即ち家の無い者の合宿所とも云ふべきものであります、すなわち心霊上の養育院か孤児院のやうなものであります、(中略)さうして世には教会の無い、無牧の羊が多いと思いますからここに小冊子を発刊するに至ったのであります」(『内村鑑三全集』9巻71ページ)

内村は自分の雑誌の読者を「独立信者」と呼び、彼らの「孤独」を肯定している。独立信者には、「制度を以(も)つて或(あ)る団結一致」はない。しかし、その「隠れたる、而(しこう)して散乱せる、多くの孤独の独立信者」たちをつなげる仕組みが「紙上の教会」だったのである(『内村鑑三全集』13巻147ページ)。

内村は、雑誌メディアで聖書研究の場を作り出すことで、「大学」にも「教会」にも属さない在野の研究者、伝道者になった、と赤江氏は言う。そうした内村のあり方は、その同時代にも“新しい”ものであったが、インターネットやSNSの普及によってコミュニケーションの形が急速に変わりつつある現代においてもなお“新しい”。

内村が雑誌メディアを通して作り出した読者の共同性は、内村以後も第二世代の伝道者たちによって受け継がれ、さらに拡大されていくことになる。