【衝撃と挑戦】と共に考えさせられる「神学書」が発刊!

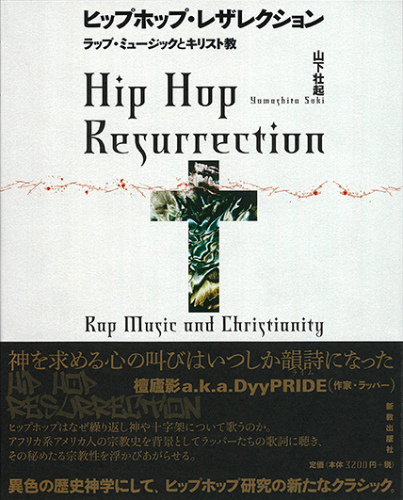

山下壮起著『ヒップホップ・レザレクション ラップ・ミュージックとキリスト教』

まず著者との関わりについて語らなければならない。本書の著者、山下壮起氏は現在、大阪の日本基督教団阿倍野教会で牧師をしているが、彼と私は同志社大学神学部神学研究科の先輩後輩の関係にある。年齢的には私の方が上だが、入学年に関しては山下氏の方が早かった。同じ米国宗教史を専門としていたため、森孝一先生を指導教官として、同じゼミに入っていたことで知り合った間柄である。

だから本書が出版されたことを聞いたとき、わが事のように喜んだし、早く読んでみたいと思ったことは言うまでもない。発売されてからすぐに注文すると、数日後に本書が届き、ページをめくった。

そして――、そこには【衝撃】と【挑戦】が待っていた。この「神学書を読む」シリーズでは珍しいことだが、3回に分けて本書を取り上げたいと思う。単なる「身内びいき」ではない。現代の米国社会を通して私たちが学ぶべきこと、その問題提起を本書がしているからだ。

本書は、1970年代に誕生した「ヒップホップ」という音楽ジャンルを取り上げながら、公民権運動以後のアフリカ系米国人(以下、黒人と記す場合もある)の動向を探った神学書である。歴史神学と組織神学をミックスさせたような構成になっており、どちらの研究者にとっても十分読み応えのある内容となっている。

歴史的考察、すなわち特定宗教の営みを俯瞰(ふかん)的な視点で紐解(ひもと)くという作業には、難しいことが2つある。第一に、一言に歴史といっても、どの時代からどの時代までを切り取るかという問題。第二に、どの視点から研究対象を概観するかという問題である。まず、第一の点から考えてみよう。

歴史とは、捉えようによっては切れ目のない「糸引き納豆」のようなものである。そこに切れ目を設け、「一定の時間と空間の中で発生した出来事」とみなすことで、その原因と結果を叙述する作業が可能となる。だから歴史家は、「どこからどこまで」を研究対象とみなすかで頭を悩ませることになる。これを適切に選定することは、思いのほか難しい。

本書では、奴隷制時代から現代に至る米国黒人社会の営みまでを扱っているが、特にその力点は「公民権運動以降」のヒップホップ世代に置かれている。ここに力点を置く研究は、現時点ではあまり多くない。なぜなら「公民権運動」がエポックメイキングな出来事であったため、これを脇に置くような歴史の切り取り方を今までしてこなかった(できなかった)からである。つまり、米国の黒人社会やその歴史を論じる上で、マーティン・ルーサー・キング牧師を脇役にすることなど、従来のキリスト教界では許されない風潮(?)であった。しかし本書は、この点を軽々と越えていく。これが【衝撃】の第一波である。

歴史的考察が難しいとされる第二の点は、どの視点から歴史を概観するかである。特に公民権運動のような、人間の尊厳と高い道徳性によって社会の歪みや軋轢(あつれき)を乗り越えていくという「王道ストーリー」が厳然と存在する場合、その在り方や存在意義をあらためて問い直す視点を提示することは勇気がいる作業である。ましてやヒップホップという、どちらかというと新しい音楽分野をツールとして用いることは、果たしてこれが学術研究に耐え得る素材であるのかどうかさえ、問われることにもなりかねない。

山下氏はこのあたりを、第2章「ザ・ルーツ アフリカ系アメリカ人の歴史と宗教」、第3章「ナッシン・バット・ザ・スピリチュアル・サング 世俗音楽の宗教性と宗教音楽の限界」で丁寧に解説し、歴史的にも神学的にも、ヒップホップが公民権運動以降のアフリカ系米国人の動向をトレースするのに最適な観点であることを示している。

さらに言えば、公民権運動を支えた黒人教会、ひいては彼らが受容し、提唱し続けてきた「キリスト教」をも、従来の視点から離れて考察している。人種差別という過酷な試練を乗り越えるために黒人たちの社会的基盤を形成してきた教会、そしてその精神的支柱であったキリスト教そのものを相対化する視点を、本書は挿入している。

この「ジェネレーションX」(米国で1960~70年代生まれの世代を指す)以後のヒップホップ世代に徹底して立とうとする視点は、著者自身の矜持(きょうじ)と受け止めることもできる。これが【衝撃】の第二波である。

この2つの衝撃波は、1つの帰結をもたらす。それは第4章のタイトルにもなっている「聖俗二元論を超えて」である。

「公民権運動以降」という歴史区分、「黒人教会やキリスト教の相対化」という1990年代以後のヒップホップ世代に見られる観点、これらによって生み出されるのは、聖と俗が単純に切り分けられない世界である。言い換えるなら、従来の歴史研究ではアプリオリに、この聖俗が切り分けられてきたと捉えることができる。

具体的には、奴隷制の解放を願い、結成された教会は「聖」、その中で生み出されたゴスペル音楽も「聖」とみなされる。高い道徳性で法的権利を勝ち取った公民権運動も、当然「聖」となる。この視点は米国のみでなく、日本でも広く受け入れられている。小学校や中学校の道徳の授業でキング牧師や人種差別と闘った人々の記録が掲載されていることからも、広く浸透していることが分かる。

一方、教会から足が遠のいた人々が奏でるブルースは「俗」、そして教会批判や社会の現実を赤裸々に歌うヒップホップもまた「俗」とみなされてきた。ブルースに関しては、「黒人の神学」を提唱したジェイムズ・コーン氏がある程度の地位回復を与えたが、そんなブルースとヒップホップとの関連を語った者はあまりいないだろう。

山下氏は本書について以下のように述べている。

本書では、ヒップホップの世俗的霊歌としての機能と聖俗混在の現象について、公民権運動以降に誕生したヒップホップ世代に特有の歴史的文脈を検証しながら、世俗音楽に宗教性が見られるようになった経緯をアフリカ系アメリカ人の宗教史から紐解くことを試みる。(4ページ)

次回から中身について考察していきたい。(続く)

■ 山下壮起著『ヒップホップ・レザレクション ラップ・ミュージックとキリスト教』(新教出版社、2019年7月)

◇