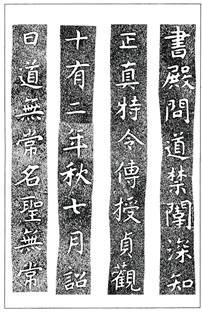

<本文と拓本>32文字(548+32=580)

翻經書殿(経を書殿で翻じては)、問道禁闈(道を禁闈で問う)。深知正真(深く正真を知りては)、特令傳授(特に傳授せしむ)。貞觀十有二年秋七月詔曰(貞観十有二年の秋七月、詔して曰う)、道無常名(道に常名無く)

<現代訳>

(太宗皇帝は)図書館で経典類を翻訳させ、教えを宮中で問い、深く真理を理解されると特に伝道を命じられました。貞観12(638)年の秋7月、皇帝は勅令を出し、「道の名は知られず、そのような聖もない。だから多くの民に教えを説き、民を救え」と伝えた。

<解説>

この項目では初代宣教師が入京し、シリア語の景教諸経典を漢語へと翻訳作業を進めてから約3年が経過。この間、皇帝と総理大臣など政治家や役人幹部に景教について説明する。その内容を聞いた皇帝たちは宣教を許可し、教えを全土に広める計画と、財政支援を授けることになったと考えられる。

この時、最初に訳したのがイエス伝の『序聴迷詩訶經』(636年ごろ作)と考えられる。なぜなら用語に統一性が欠けている。その後で用語を統一して作成した『一神論』(642年ごろ作)、続いて翻訳が出されていったと考えられる。

635年には尊経を作成している。その時の作者は西域大徳阿羅本が中夏にいたときとなっており、のちに781年に建立された景教碑の撰述者、景浄がまとめたと記述していることから、多くの翻訳を阿羅本が手掛けていったことが分かる。阿羅本と景浄との年齢の開きは確定できないが、碑の建立日が781年、宣教師の入唐が635年、簡単に計算すれば150年ほどの開きがあり、互いに面識がない。しかし、景浄は阿羅本の翻訳作業と宣教活動を継承していったと考えられる。

※ 参考文献

『景教—東回りの古代キリスト教・景教とその波及—』(改訂新装版、イーグレープ、2014年)

◇