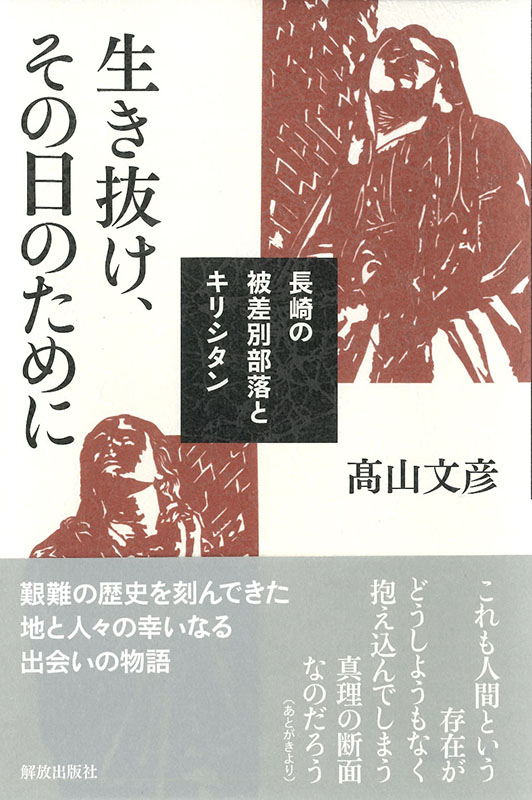

本書のあとがきで著者高山文彦氏はこう書いている。「キリシタンと被差別民の相克、すべてを焼き払う原爆の悲惨、そうした辛苦の運命を生きてきた長崎という特異な都市の歴史において、静かな祈りのように重ねられてきた『その日』を願う人びとの粘りづよい生きかたを私は記録しておきたかった」

長崎県の浦上が4度の弾圧と原爆の被害を受けながらも、キリスト教信仰の受け継がれてきた土地であることはよく知られている。しかし、キリシタンが近年まで差別されてきた歴史は、あまり知られていない。

さらに、キリシタンを監視するため、浦上に被差別部落がつくられ、弾圧の役割を担わされ、両者の間に根深い対立と怨念の歴史があったということは、ほとんど知られていないのではないだろうか。

月刊「部落解放」での5年間の連載をまとめた本書は、被差別部落とキリシタンの膨大な資料を元に、見過ごされていた歴史を丹念に掘り起こした優れたノンフィクションだ。

かつて長崎に住み、それがきっかけでクリスチャンとなり、今もあの土地を愛してやまない1人の人間として、このような力作が出版されたことに、深く感謝したい。

個人的なことに少し触れさせていただきたい。私がキリスト教と初めて出会ったのは長崎、浦上だった。私は15年前、新卒で入局したNHKで長崎に転勤となり、新社会人として働き始めた。

職場の5階建てのビルは26聖人殉教の地、西坂公園に接しており、よく5階の裏口からつながっている公園の隅でこっそりタバコを吸っていたものだ。当時住んでいたアパートは、浦上天主堂のすぐ裏にあり、日曜日にはアンジェラスの鐘がいつも聞こえてきた。

地元のお年寄りにあいさつしたときに言われたことがある。「あそこはクロが住むとこですよ。なんで東京からわざわざ来た若い人があんなとこ住むとね。物好きやね」

それが「クロス(十字架)」に由来するキリシタンを指す蔑称であると、後になって知った。それまでキリスト教と全く縁がなかった若造には、その意味も、そこに込められた意図も分からなかったのだが。

それからキリシタン史の本を読むうちに、浦上という土地が、江戸時代3度の弾圧があり、明治には四番崩れという大弾圧で3千人が全国に配流され、600人以上の犠牲者を出し、さらに原爆で1万2千人中8千人が亡くなる(長崎五番崩れともいわれる)という“5回”もの弾圧と虐殺を超えて400年間、信仰が生きている土地であることを初めて知った。

なぜ世界史的にもまれなほどの苦難の歴史を背負いながら、彼らは神様なんぞというものを信じるのだろう? どうしても分からなかった。(それからまわりまわって10年たって洗礼を受けることになった。なぜかプロテスタントの)

当時、何かの本でこんな記述を目にし、ずっと気になっていた。「かつて浦上の周りには、キリシタンを監視するための被差別部落があったが、原爆のため散り散りになり、今は残っていない」

しかし、このテーマは浦上キリシタン史の研究書にわずかに記載されている程度で、それ以上の詳細が書かれている本はほとんどなかった。私が知る限り、長崎で執筆活動を続けた作家、井上光晴の小説『地の群れ』(映画化もされた)で、わずかに描写しているぐらいだ。

本書を読み、あの時目にした、キリシタンと被差別部落という“差別された者同士”を対立させる「分断統治の歴史」という、語られることがまれだった歴史を初めて理解することができ、感慨深い。

浦上のキリシタンと被差別部落

長崎県は日本で最もキリスト教信仰が盛んな土地だ。人口約150万人中、カトリック信徒が6・4万人(人口比約4・3パーセント)を占め、その中心が浦上だ。住んでいたので分かるが、山の間のわずかな平野に住居が密集し、田畑はほとんどない。

戦前ここには「浦上キリシタン」と呼ばれた人々が1万人以上暮らしていた。また浦上には、長崎県最大の被差別部落があり、千人以上の人々が住み、ほとんどが靴や下駄や皮革製品を作り、生計を立てていたという。

彼らは、江戸時代のキリシタン弾圧には捕り手として駆り出され、捕縛や過酷な取り調べ、拷問の任務を負わされてきた。そのため、両者には根深い対立の歴史があったという。

キリスト教の側から見た浦上の原爆の被害については『長崎の鐘』『この子を残して

』などを書いた永井隆の著作によって比較的知られているが、同じく甚大な被害を受けた被差別部落の実態は、戦後長らく調査すらされていなかったという。

ようやく1980年に作成された「原爆被災復元調査事業報告書」によると、浦上の被差別部落1034人のうち155人が即死、1945年内にさらに140人が亡くなるなど人口の32パーセントが死亡、70年までに原爆症を原因として436人が死亡し、293人が行方不明となったという。

浦上の被差別部落の歴史

浦上では1928年に差別解消を目指す水平社が結成されたが、行政や政治と一体になり人並みの生活を目指す融和派との対立の中で、2年ほどで消滅してしまった。原爆で壊滅的な被害を受けた後、49年には県の復興計画の下、焼け残った宅地は区画整理と新たな道路設置のために安値で買い上げられた。

地主たちは、立ち入り禁止の札や針金を立て、土地を行政に買い上げてもらい大もうけをした。もともといた住民は代替地すら与えられず、離散を強いられた。「この事業によって、浦上部落は事実上、この世から消滅した」という。

長崎県ではその後、被差別部落の人々は、名乗り出ることで差別が表沙汰になることを恐れ、差別解消運動も進まなかった。69年に国会で同和対策事業特別措置法が成立した際、長崎県当局は“県内に被差別部落はない”とする報告を国に上げていたという。

戦後、浦上のキリシタンの歴史は、観光イメージのために大いに取り上げられたが、それにまつわる被差別の歴史は“なかった”ことにされていった。

被差別部落に生まれた2人の青年

そのような背景の下、本書では、浦上に生まれた中尾貫と磯本恒信という2人の人物が主人公として描かれる。中尾貫は、差別の中で苦労して育ち、終戦を経て苦学しながら教師となり、51年から五島列島の中学校に赴任する。

『五島キリシタン史』によると、五島でもキリシタンは差別され、卑しい者・全く別の生きものとされ、海に出ることも許されず、山に隠れて農業で生計を立てて生きていたという。1868(明治元)年には「五島崩れ」という弾圧が行われ、久賀島では200人の信徒が6坪の牢に8カ月間閉じ込められ、40人以上が死亡した。

学校でも、漁で潤う町の子が良い服を着ているのに比べ、隠れキリシタンの家の子どもはつぎはぎだらけのモンペを着て、わら草履で通っていた。「この子らは、あのころの自分たちのように差別を受けているのかもしれない。いや、もっとひどい差別を受けているのかもしれない」と思った中尾は、隠れキリシタンの里に住みつく。

そこは、電気も水道もない、山の薪を燃料に使う自給自足の村だった。子どもたちと学校に通い、夜には自分の家に子どもを集め、勉強を教えた。勉強の傍ら、子どもたちはぼろぼろになった聖書を読み、祈りをささげることもあった。その姿に打たれ、中尾も聖書を読むようになった。

そして中尾は、被差別部落とキリシタンの対立の歴史を知る。同僚のカトリック信徒の教師が語ったという言葉は象徴的だ。

「僕たちは“クロシュウ”と呼ばれとったんですよ。先生たちは“エタ”と呼ばれたかもしれんばってん、僕たちは“クロシュウ”と呼ばれて、すさまじい差別をうけとりました」

「僕は小さいころ、浦上町の近くの農家で育ったんですが、古い人から、浦上のエタの人たちからだいぶいじめられたと聞いて育ったもので、どうしても浦上の人たちに心を許せないところがあるんです」

もう1人の磯本恒信もまた、部落解放の運動に携わる中、自分たちの先祖がキリシタン弾圧の手先として使われてきたという歴史に向き合うことになる。

ある記録では、浦上四番崩れの際、キリシタン信者68人が捕らえられると、血気盛んなキリシタンの若者数百人と部落側の若者が、竹やりやこん棒で武装し殺し合うという事件も起きたという。

磯本はこんな言葉を語っている。

「キリシタンにたいして自分たちの先祖がしてきたことを考えたら、被害者づらばかりしてはおられんとばい。権力の手先になって、キリシタンを捕まえて、拷問にかけたり、殺したりしてきた。そりゃあ、自分たちの先祖は権力側にいいように使われて、やりたくもないことをさせられてきたという点で被害者ではあるかもしれんばってん、キリシタンには、そういう理屈は通らん。キリシタンとの歴史的問題をなんとか解決していく方法はなかもんかのう」(続きはこちら>>)

(1)(2)