国際ジャーナリストの後藤健二さんが、シリアで殺害されてから間もなく2年の月日がたとうとしている。シリアを含む中東地域の状況は悪化の一途をたどり、子どもや女性を含む多くの犠牲者を生んでいる。その惨状を発信するメディアも、紛争が始まった2011年から大きく変化を遂げ、最近では「市民ジャーナリスト」も台頭しつつある。スマートフォンなどで、紛争が起きている「生」の現場を撮影し、SNSなどを通して公開。世界中の人々がその様子を目にすることができ、臨場感あふれる写真や映像に世界各地からコメントが寄せられている。

そのような時代背景の中、後藤さんはジャーナリストとしての使命を胸に、シリアの地を目指した。なぜそれほどまでに、彼はシリアを目指したのか。なぜ彼は事件に巻き込まれ、無残な死を遂げたのか・・・。彼が世界に届けたかった本当のメッセージとは・・・。

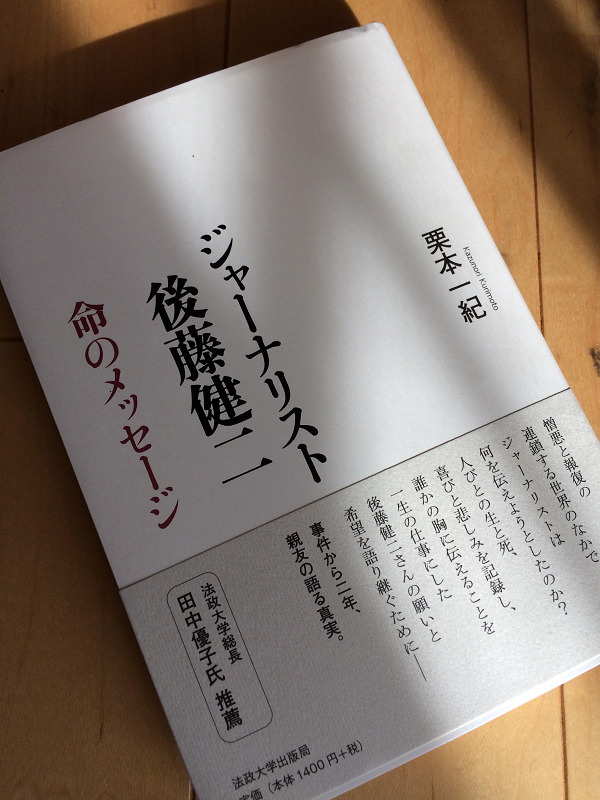

後藤さんの友人で、映像ジャーナリストの栗本一紀さんが先月、法政大学出版局から著書『ジャーナリスト後藤健二 命のメッセージ』を出版した。「いつか、彼の半生を描いた映像を発表したいと、生前から準備をしていた」と話す栗本さんが、後藤さんから直接聞いた話をもとに、「ジャーナリスト」という仕事を振り返りつつ、志半ばで天国へと旅立っていった友人の半生を文章でつづっている。

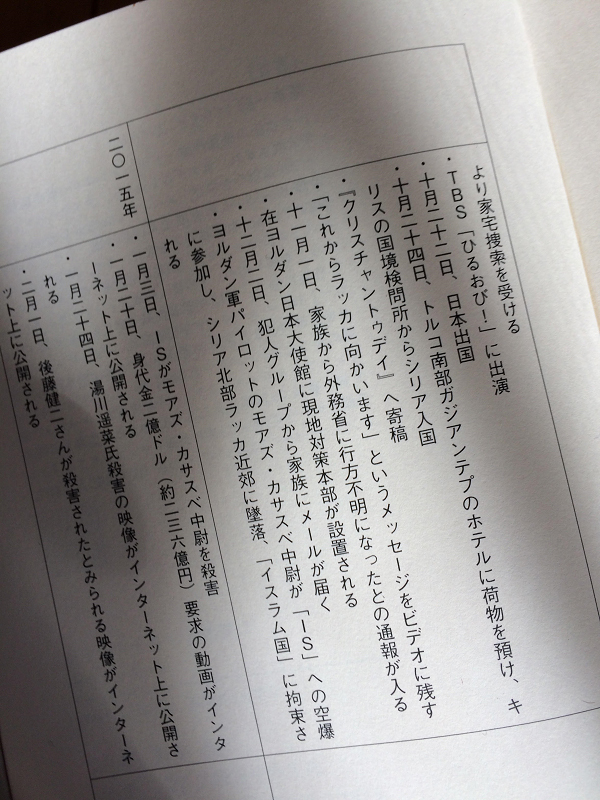

本書のまえがきでは、15年1月20日、過激派組織「イスラム国」(IS)が後藤さんと湯川遥菜(はるな)さんを拘束し、日本政府に対し2億ドルの身代金を要求する動画を公開したところから、時系列に従って事件を振り返っている。世界を震撼(しんかん)させたこの事件では、動画公開から、IS側からの一方的な交渉に、人々は絶望したり、またある瞬間には一縷(いちる)の望みを抱いたりして、事の成り行きを見守った。あらためて事件の流れを文章で読んでみると、絶望と希望が入り混じったあの十数日間に、いかに多くの人々が2人の解放と生還を祈っていたかを感じることができる。

序章では、05年にイラクでの大規模な戦闘が終結したのを機に、後藤さんが同国の首都バグダッドに足しげく通い、生涯を通して、最も長く、そして最も愛着を持ってこの地の取材を続けた理由が明かされている。イラクの人々、特に女性や子どもたちが戦争によって傷つけられ、苦しい生活を強いられている様子を目の当たりにしていた後藤さんは、非常に心を痛めていた。戦闘終結直後のイラクには、人道支援の手もまだ行き届かない状態だった。無念、憤り、失望――それらが後藤さんの「胸につかえていた」。その様子を栗本さんは、次のように書いている。

「その後、後藤さんを執拗なまで、繰り返し、繰り返しこの土地に向かわせた理由こそ、この『胸のつかえ』でした。この土地の人たちが真の希望を取り戻し、子どもたちが安全に学校に通い、家族と安心して暮らせるようになるその将来、つまり心のなかのその『つかえ』が完全に消える時、後藤さんの渇いた魂は癒されるはずでした。彼に唯一できることは、ジャーナリストという立場からこの国の現状を世界に伝え続けることでした」

この心優しい「ジャーナリスト後藤健二」は、どのように育ち、ジャーナリズムの世界を目指したのだろうか。本書によると、仙台で生まれた後藤さんは、2歳で名古屋に、5歳で東京に移り住んでいる。幼い頃から、勉強はよくできたが、少々引っ込み思案で心配性な面がある子どもだった。

ジャーナリストという職業に興味を持ったのは、小学5年生くらいの時。パレスチナの現状を伝える報道番組の中で、イスラエル軍の戦車に投石する人々、子どもの遺体にしがみ付くパレスチナ難民の様子を伝えるレポーターと、それを映し出す映像に関心を持ったという。大学在学中には、米国に1年間留学し、後に世界を舞台に活躍するための語学力を養うことになった。

帰国後も戦争報道に関心を持ち続けていた後藤さんは、湾岸戦争をテーマに大学の卒業論文を書き上げる。卒業後、一度は一般企業に就職するものの、ジャーナリストへの思いを断ち切ることはできず、転職を繰り返す。そして、番組制作プロダクションに就職し、後に映像ジャーナリストとして独り立ちするための基礎をここで学んだ。

1995年には、より本格的に報道の仕事に関わりたいと独立。映像通信会社「インデペンデント・プレス」を設立する。何者にも頼らない、どこの組織にも属さない「Independence(独立)」した存在として報道の仕事を志すためだった。

その仕事ぶりは、一貫して弱い者に寄り添い、戦場そのものよりもその裏側で犠牲になる多くの市民や罪なき子どもたちを取り上げることを信条としていた。世界各国、どのような状況を取材するときも、後藤さんの目を奪うのは、こうした「弱い者」の存在だった。困難の中にある人たちに寄り添い、彼らを取材し続けることが、いつか大きな山を動かすことになると信じていたからだ。

後藤さんは、本紙のインタビューでも答えていた通り、キリスト教徒であった。同じくキリスト教徒の栗本さんは、後藤さんの信仰心を本書の中で語っている。胸のポケットに小さな聖書を携え、「神は私を助けてくださる」と信じていた後藤さんは、シリアの砂漠で、ISの戦闘員の横にひざまずかされていたとき、何を感じていたのだろうか。

栗本さんは、「最後まで落ち着き、尊厳を保てていたのは、そこに信仰があったからだと思わずをえません。その時、『天の存在』が彼を勇気づけ、彼の心を強さと平安さで満たし続けていからではないかと、私には思われます」と語っている。

後藤さんは、半生を通してイエスの愛や慈しみを、さまざまな形で身をもって伝え続けてきた。

「一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかし、もし死ねば、豊かな実を結びます」(ヨハネ12:24)

この御言葉を示し、後藤さんは死してもなお、その精神が人々の中に生き続けていることを本書では説明している。

強い信仰心、幼い頃に芽生えた志を胸にジャーナリストという職業を全うしてきた後藤さんだが、04年には心的外傷後ストレス障害(PTSD)に陥り、心療内科に通ったこともあった。後藤さんが長女と一緒にボーリングに出掛けたとき、ピンがボールに当たって倒れる音が爆撃音のように聞こえたらしく、突然、顔面蒼白(そうはく)になって震えだしてしまった。

心療内科へ行くと、取材先での体験に加え、さまざまな不安が重なっていることが原因のようだと言われた。多感な高校時代に、両親が離婚。父親に育てられるも、忙しい父と兄姉との生活では、いつも寂しい思いをしていたという。そのような不安、孤独感なども重なり、PTSDを発症し、一時はかなりの量の精神安定剤を服用していたという。

栗本さんは、後藤さんとの会話で一番印象に残る言葉を紹介している。

「人間に与えられている幸運の量はみな一定だというけれど、自分はこれまでその『運』を、もうずいぶん使い果たしてしまったみたいだ」と、ある日、後藤さんが口にしたという。

事件後、これを思い出した栗本さんは、後藤さんがその「運」の最後の一滴一滴を絞り切るようにして、自分に課せられた使命を果たそうとしていたように感じられたと語っている。

最後の取材地となったシリア。後藤さんは、この地をそれまでに9回訪れていた。

14年9月、米国を中心とする有志連合軍はISの拠点に対し、空爆を開始した。だが、ISの占領地には、1千万人ともいわれる一般市民が暮らしていた。しかし、そうした場所に空爆が行われているにもかかわらず、市民が巻き込まれている状況や誤爆などのニュースを、各国のジャーナリストたちは伝えきれずにいた。そうした状況を憂慮していた後藤さんは、ますますシリアへの思いを強くしていった。

国連の報告書によると、シリア紛争は第2次世界大戦以来の「最大の人道危機」とされている。シリア国内では、政府側、反政府側、そしてIS側ともに、巧みに映像機器を使い、自分たちの正義を訴え掛けてくる。発信者に思惑がある限り、真偽を測るのは実に難しいことだ。こうした「メディア戦争」の中では、ジャーナリストが現地に足を運び、検証しない限り、「真実」を知ることはできない。

シリアでは、欧米人ジャーナリストはISから瞬時に敵と見なされ、捕まるリスクが大きい。一方、中東とは歴史的、地理的、そして宗教的にも利害関係が薄い日本人は、ターゲットとされないと考えられていた。後藤さんは繰り返し、「日本人ジャーナリストの自分だからこそ、撮れる映像がある。伝えられる事実がある」と訴えていたという。

本書の最終章では、最後にシリアに渡った後藤さんの足取り、感情の移り変わり、出会った人々についても、栗本さんが聞き取っている限りで紹介されている。その一人一人と愛を持って接した後藤さんは、仲間の死に心を痛める。そして、「自分が生きてこの仕事をしているかぎり、今、シリアで起きている現実、刻々と変化する政治情勢、そして暴力と恐怖の支配下に置かれている子どもや市民生活の生々しい姿を、伝える義務がある」と心に決めたのだった。

最後のシリア渡航の前日となる14年10月21日夜、後藤さんは行きつけの赤坂の料理店で独り、ワインを飲んでいた。その後一度自宅に戻り、翌22日朝、保育園に子どもを送った後、友人の元を訪れた。友人が取材の目的を訪ねると、「ラッカに行ける可能性が出てきた。まだやり残したことがあるので、出掛ける。空爆後の状況は、誰か僕のようなジャーナリストが入って伝えないと分からないから」と話していたという。

23日にはトルコに入国、24日にはシリア国境沿いの街で、なじみのガイド、アラアッディーン・ザイムさんと合流している。彼とは、12年に初めて仕事をしてから、8回にわたって仕事を共にしていた。ザイムさんに会うと、後藤さんは開口一番、「ISのテリトリーに行く」と話したという。ザイムさんは必死に説得しようとしたが、後藤さんの意志は固かったという。

後藤さんはやむなく別のガイドを雇って国境を越えた。それでもザイムさんは、後藤さんのことが気掛りで、彼と別れた後、シリアのアザズという町に後藤さんを訪ねて行った。そしてもう一度、ラッカ行きを諦めるよう強く説得したが、意志は変わらなかった。

その後、栗本さんとスカイプを通じて話をした。「ジャーナリスト後藤健二」のドキュメンタリー制作についての話も含め、数十分話したという。特に変わった様子もなく、彼がどこにいるのかも特に確認しなかったが、翌日、後藤さんからメールで、「カズさん(栗本さん)、今、シリア~トルコ国境にいます。昨日、言えずにごめん。諸事了解。心配ない。方向性良いと思う。30日日本戻り」と告げられ、初めてシリアにいることに気付いたのだという。

その前後、本紙に、結果的には最後となったコラムを送信し、翌25日にラッカに向かったとみられている。

経験豊かなジャーナリストであった後藤さんにとって、このシリア取材のリスクは十分承知の上であったのではないか、と栗本さんは言う。ISの支配地域に入り、仮に拘束されるようなことがあっても、彼の中では全てが想定内だったのではないかというのだ。これまでに何度も拘束された経験があった後藤さんだが、そのたびに抜け目のない洞察力と相手を説得するコミュニケーション能力で、その窮地を脱してきた。しかし、あのISという組織は、残虐極まりない組織であり、「例外とみるべきだった」と栗本さんは言う。

さらに、後藤さんにとって誤算だったことは、後藤さんが拘束されている事実を日本政府が把握していながらも、安倍晋三首相が中東訪問中に、エジプトで「ISと対峙(たいじ)する周辺国に2億ドルの支援をする」と宣言してしまったことだ。この言動がISを刺激し、日本人の人質を使って揺さぶりをかけてくることは、容易に想像できたはずだった。

この事件の後、日本国内ではISの残虐性や脅威ばかりが報道された。しかし、後藤さんが伝えたかったことは、彼らの脅威や残忍性だけなのだろうか。

後藤さんが自分の命を削ってまで伝えたかったこと――それは、シリアに住む無辜(むこ)の市民が傷つけられているということ。戦争になるといつも一番つらい思いをする女性や子どもたちのこと。こんな世界はどこか間違っているということ。そして、傷つき過ぎて声も出ない現地の人々に代わって、「一刻も早く世界に平和を」と、その声を私たちに届けることだったのではないだろうか。

志半ばというには、あまりにも早過ぎた死であったが、彼を愛する多くの友人、仲間たちによって、彼の思いは今も伝え続けられている。後藤さんがシリアで育てたジャーナリストの1人、モハメド・マームッドさんは、「健二はわれわれの仲間で、健二の仲間は、私たちの仲間でもある。シリアでわれわれは健二を生かし続ける」と話している。

日本中が震撼したあの事件も、ともすれば、人々の心から忘れ去られようとしている。最後の瞬間まで、この世の不条理を伝え続け、声なき声を拾い上げてきた心優しき「ジャーナリスト後藤健二」。彼からの「命のメッセージ」を受け取り、これからどう考え、どう行動するかは、私たち一人一人に懸かっている。