連日、国際ニュースでローマ教皇フランシスコの発言が報道されている。「同性愛者へ教会は謝罪すべき」「女性助祭の復活を検討する委員会の設置を考える」など。その大きなテーマは、キリスト教界における「セクシュアリティー」だ。

今、カトリックや世界のキリスト教界は「セクシュアリティー」にどう向き合うのか、歴史的な変革の時を迎えているといえるのかもしれない。本書は「キリスト教が女性をどう見てきたのか」を「原始教会から現代まで」の教会史の膨大な資料や現代の女性学の成果を基に総括した力作だ。

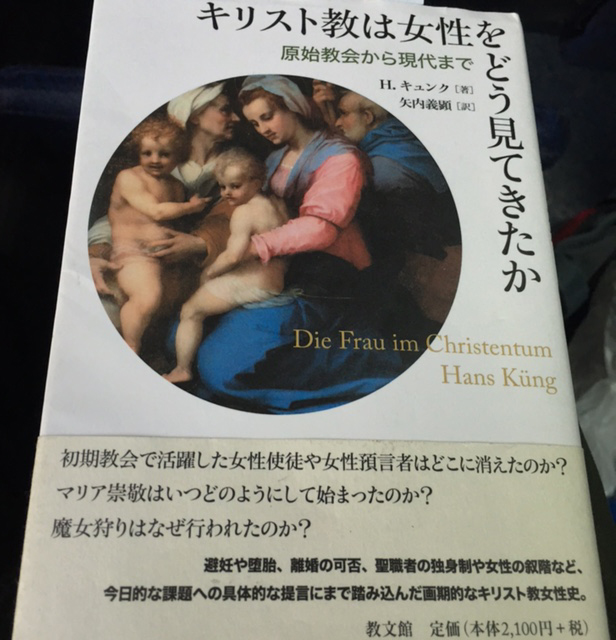

著者はハンス・キュンク、今年88歳になるが存命する中で世界で最も影響力を持つ「戦う神学者」として知られている。キュンクは1928年スイス生まれ。ローマのグレゴリアン大学で学び、若くして気鋭のカトリック神学者としてチュービンゲン大学の神学教授に就任、1962年からの第二バチカン公会議にも出席し、改革派の神学者として離婚や中絶を支持した。

しかし1970年代に、教皇無謬(むびゅう)説を批判した著作『ゆるぎなき権威?』などがバチカンの保守派に批判され、1979年には教授資格をはく奪、解雇された。(この背景には、教義的には保守派だったヨハネ・パウロ2世や、保守派の神学者ラッツィンガー[前教皇ベネディクト16世]との対立もあったとされる)

しかしその後も、精力的な研究を続け、多くの著作を出版している。本書は2001年に出版され、『ハンス・キュンク全集』(全24巻)の第4巻『サクラメント・教会論・女性』にも収録されている。原著の出版から15年がたつが、聖職者による虐待問題や同性愛をめぐり世界の教会の態度が問われている今年2016年にこそ読み見直されるべき、最も重要な神学書といえるだろう。

原始キリスト教団における女性

イエス自らが、女性を「使徒」として選ばなかったことは、今日に至るまでカトリック教会で、“なぜ女性が司祭に叙階されないのか”の根拠とされている。しかし、第1章でキュンクは、聖書の記述や聖書学の研究を基に次のように述べる。

- 原始キリスト教団の歴史記述が目指したのは、漁師、農民、職人など「弱い、周縁的な下層の人々」の歴史だった。

- そしてイエスに従った運動が、男性だけでなく「女性たち」の歴史でもあった。

さらに、キュンクは「福音書では女性が重要な役割を果たしており、イエスの働きが『選びの聖性』ではなく、すべての人による全体性が、イエスの中心的ビジョンである」と述べ、原始教会が「それは、自由、平等、兄弟姉妹であることによる共同体」であったと述べる。

ローマの信徒への手紙の末尾のあいさつで名が挙げられている29人のうち10人が女性であり、特にユニア(新共同訳ではユニアス)は「使徒たちの中で名声が高い」とまで記されていることにも触れている。そして、キュンクは最も重要な言葉としてパウロの言葉を挙げている。

「キリストへと洗礼を施されたあなたがたは皆、キリストを(衣服として)着たのである。もはやユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。というのも、あなたがたは皆キリスト・イエスにおいて(一つ)だからである」(ガラテヤ3:27、28)

しかし、自由、平等だった教会の中でも、すでにコリント書には、女性の立場に関する最初の争いが現れている。

「男は女の頭であり、キリストは男の頭である」

「女性は教会では黙っていなさい」

「女性は、静かに、全く従順に教えられるべきだ。女性が教えることを、私は許さず、また彼女がその夫を支配することも許さない」

キュンクは、この女性の地位に関する問題こそが、初期のキリスト教の本来の「民主的」構造が、次第に抑圧されていったことを示す、と指摘する。さらに、キュンクの次のような指摘は思わず“はっ”とさせられる。

「確かに多くの教会教父が女性たちに『ついて』数多く語っているが、女性たち自身による証言はわずかしかない」

当時の写本や教父文書は膨大な数が伝わっているが、確実に女性が書いたとされる書物はわずかに4点しか存在しないという。

ローマ社会の女性の地位と女性にとっての場としての教会

当時のローマ社会では、上流階級の女性は経済的に独立していれば解放されていた。しかし、一般の未婚の女性や寡婦たちにとっては、キリスト教の教会の内部の組織は、「もう1つの生活様式が可能」となる貴重な場であり、教会は女性の「解放の歴史に本質的な貢献をした」という。

しかし、教会が組織化されていくにつれて、肉体蔑視と女性蔑視の傾向が促進され、女性たちは周縁化され匿名化されていった。キュンクは、女性の真の解放を妨げたものとして以下の3つを挙げる。

- 位階的な構造、特に秘跡的な領域では男性支配が浸透していた。

- 性の敵視。

- 教育の軽視。特に女性のための教育はあからさまに軽視され、女性はもっぱら「肉体」として感覚的にとらえられた。

アウグスティヌスの原罪観

この傾向は中世にさらに促進されていく。アウグスティヌスは「彼においてすべての人が罪を犯した」(ローマ5:12)をアダムと結び付け、そこに「原罪」を読み取った。さらに個人的な経験に基づいて「原罪」を「性行為」と「情欲」と結び付け、「理想的には、性交は子どもを産むためだけになされるべきだ」「性的な欲望が、欲望それ自体のためだけなら罪であり、抑制されるべきである」とした。そこに、「西欧の神学と教会におけるセクシュアリティーの抑圧の原点がある」とキュンクは指摘する。

また、初期スコラ学では「夫婦生活の欲求によって原罪は伝染させられる」という見解が支持され、「性道徳の厳格主義」が進んでいった。教会のミサでも、女性は祭壇がある内陣から遠ざけられ、月経の間は、教会への入場も、聖体拝領を受けることもできなくなった。

さらに、グレゴリウス7世により聖職者の独身性が徹底され、「聖職者団」「位階制」による「司祭の地位」が「俗人」である民衆の上に位置付けられ、引き離されていった。(この西方教会の在り方は、[主教を例外として]聖職者が結婚して社会的な構造に組み込まれることで民衆との距離が近かった東方正教会との違いとなっていったという)

中世最大の神学者とされるトマス・アクィナスは、アウグスティヌスの多くの発言を強調し、女性は「欠陥のあるできそこないの何か」と呼び、この言葉は繰り返し引用されることとなった。キュンクはこのような歴史を概観し、以下のように述べる。

「『中世世界』とは何か。それは――教会の理想的なイメージにおいては、――聖職者、修道士、修道女そして彼らの禁欲の理想によって規定された世界を意味する。これらの人びとは、(中略)キリスト教徒の身分階梯において最高の身分を占めていた。彼らが、結婚せず、(個人的な)財産も所有せず、すでに現在において天国を具現化していたからである」

一方で既婚者は、体(とりわけ女性の体)を魂の牢獄として軽蔑した。そして、女性の体をサタンの誘惑に陥りやすいものと見なしていたという。

女性修道院

そのような時代にあって、女性修道院は「教会という枠内で、自由な行動の余地と活動の可能性を持っていた」が、現実問題として初期中世には一部の上流階級のための修道院しか存在しておらず、ビンゲンのヒルデガルト(1098~1179)、シエナのカタリナ(1347~80)のようなカトリックの著名な聖女たちも例外のような存在だった。

ヒルデガルトは、多くの詩や賛歌、博物学、医学書を残し、今日でも評価が高い。彼女たちは、教会と神学校の神学から排斥されていたが故に、女性たちは「神秘主義」の中で想像力と創造性を発揮し、多くの成果を生んだ。

しかし、ここでもキュンクは、神秘主義は尊重されはしたが、決して教会の「規範」の資格とされることはなかったと、その限界を指摘している。(続きはこちら>>)

ハンス・キュンク著『キリスト教は女性をどう見てきたか―原始教会から現代まで』矢内義顕訳、2016年4月、教文館、定価2100円(税別)